Категории раздела |

|---|

|

АБВГД [1]

АБВГД — правописание - орфография

|

|

1 - СЪЕЗД СОВЕТОВ [0]

1 - Съезд Советов - указы, постановления, предложения, высказывания, решения.

|

|

АВИАЦИЯ СССР [97]

Авиация СССР, Самолёты СССР, Лётчики СССР, Авиаконструкторы СССР, Авиа перевозчики СССР,

|

|

АВТОМОБИЛИ СССР [41]

Легковые автомобили СССР, ГАЗ, ВАЗ, АЗЛК, ЗАЗ,ЗИЛ, ЗИС, ЗИМ, УАЗ,

|

|

АРМИЯ СССР [9]

Армия СССР, Советская армия, Советский флот, Советская авиация, войсковые соединения, войсковые объединения, Армейские корпуса, Армейские бригады, Войсковые полки и роты, войсковые части.

|

|

БАНКИ И КАССЫ СССР [14]

Банки и кассы СССР, Трудовые и сберегательные кассы СССР.

|

|

БИБЛИОТЕКА СССР [49]

Всё про СССР, Собрания сочинений, Повести, Поэмы, Рассказы, Мемуары,

|

|

ВМФ - СССР [14]

Военно Морской Флот СССР, Новости, факты, слухи, события, награды, присвоения званий,

|

|

ВОЙНА [3]

Война, ВОВ 1941-1945,

|

|

ВООРУЖЕНИЕ СССР [8]

Оружие СССР, Оружие производства СССР, Made in SSSR, Made in USSR,

|

|

ВС СССР [1]

ВС СССР - Вооружённые силы Союза Советских Социалистических Республик

|

|

ВЫСОТКИ В МОСКВЕ [4]

Сталинские высотки в Москве.

|

|

ВЫСТАВКИ СССР [1]

Выставки и достижения народного хозяйства СССР

|

|

В ЭТОТ ДЕНЬ - В СССР [10]

новости, события, факты

|

|

В ЭТОТ ГОД - В СССР [7]

новости, события, факты

|

|

В ЭТОТ МЕСЯЦ - В СССР [1]

новости, события, факты

|

|

ГЕОГРАФИЯ СССР [104]

География СССР -

|

|

ГОСТ СССР [5]

ГОСТ СССР на колбасные изделия. ГОСТ - Государственный стандарт, одна из основных категорий стандартов, установленных государственной системой стандартизации в СССР. Г. обязательны к применению всеми предприятиями, организациями и учреждениями СССР. Государственный комитет по стандартизации, который занимался разработкой ГОСТов, был создан в 1925 году. Технические требования ГОСТ - Союза Советских Социалистических Республик

|

|

ГПУ ОГПУ [0]

ГПУ ОГПУ РСФСР - СССР

|

|

ГРАЖДАНЕ СССР [408]

Люди проживавшие в СССР

|

|

ГРАНИЦЫ СССР [1]

Границы СССР

|

|

ГСМ СССР [3]

ГСМ СССР - Горюче-смазочные материалы Союза Советских Социалистических Республик

|

|

ДВИГАТЕЛИ СССР [16]

Моторы построенные в СССР, Двигатели поршневые и реактивные, Турбо-винтовые

|

|

ДЕНЬГИ СССР [43]

Деньги СССР, Рубли СССР, Копейки СССР,

|

|

ДОРОГИ СССР [3]

Дороги СССР

|

|

ДОСУГ В СССР [1]

Досуг в СССР, хобби, рыбалка, охота, увлечения, развлечения.

|

|

ЗАКОНЫ СССР [1]

Конституция СССР, КЗоТ СССР, Указы, Постановления, Решения, УК СССР.

|

|

ЗВАНИЯ СССР [0]

Звания в СССР - Почётные - Воинские - Научные - Актёрские

|

|

ЗДАНИЯ СССР [10]

Здания СССР, высотки, вокзалы, университеты, институты, музеи,

|

|

ЗНАЧКИ СССР [1]

Значки в СССР, Ведомственные значки и знаки отличия в СССР,

|

|

ИСТОРИЯ СССР [11]

История Союза Советских Социалистических Республик, События, Хроники, Факты, История создания,

|

|

КИНО В СССР [22]

КИНО В СССР

|

|

КОРАБЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СССР [1]

КОРАБЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СССР

|

|

КОРАБЛИ СССР [22]

Корабли СССР. Пассажирские корабли СССР, Сухогрузы, Танкеры, Лесовозы, Контейнеровозы, Лайнеры, Сейнеры, Прогулочные, Яхты, Теплоходы, Военные корабли СССР, Авианосцы, Эсминцы, Торпедоносцы, Тральщики, Подводные лодки СССР, Научные корабли СССР, Специальные корабли СССР, Ледоколы, Атомоходы,

|

|

КОСМОС СССР [3]

Всё о Советском космосе

|

|

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СССР [154]

Археология, Архитектура, Библиотеки, Графика, Декоративно-прикладное искусство, Живопись, Киноискусство, Литература, Музеи, Музыкальное искусство, Скульптура, Театральное искусство, Фотоискусство, Хореография, Цирковое искусство, Эстрадное искусство,

|

|

МАГАЗИНЫ СССР [1]

МАГАЗИНЫ СССР

|

|

МАРКИ СССР [5]

МАРКИ СССР - гашёные - негашёные

|

|

МЕТРО СССР [4]

МЕТРО СССР

|

|

МИНИСТЕРСТВА СССР [16]

Министерства СССР - Приказы -

|

|

МУЗЫКА И ПЕСНИ СССР [0]

Музыка и песни СССР

|

|

НАГРАДЫ СССР [7]

Награды СССР, медали, ордена, почётные грамоты, наградные листы, Почётные звания.

|

|

НАРКОМАТЫ РСФСР-СССР [12]

Народные комиссариаты РСФСР-СССР

|

|

НАУКА СССР [15]

Наука СССР, Институты, Исследования, Проекты, КБ, ОКБ, СКБ

|

|

ОБРАЗОВАНИЕ В СССР [11]

Образование СССР, Академии СССР, Университеты СССР, Институты СССР, ПТУ СССР, Училища СССР, Школы СССР, Детские сады СССР, Детские дома СССР, Интернаты СССР, ДОСААФ СССР,

|

|

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СССР [5]

Общественные организации СССР, Молодёжные организации СССР, октябрята, Пионерия, Комсомол, Общественные

|

|

ОРГАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ СССР [4]

Органы безопасности СССР - ВЧК, НКВД, ГПУ, ОГПУ, МГБ, КГБ, МВД.

|

|

ОРГАНЫ ГОСВЛАСТИ СССР [14]

ОРГАНЫ ГОСВЛАСТИ СССР

|

|

Писатели СССР [5]

Писатели СССР, Советские писатели,

|

|

ПЛАКАТЫ СССР [4]

Плакаты СССР, Плакаты времён СССР, Советские плакаты, Патриотические плакаты СССР, Военные плакаты СССР, Спортивные плакаты СССР, Рекламные плакаты СССР, Политические плакаты СССР, Молодёжные плакаты СССР, Рабоче-крестьянские плакаты СССР.

|

|

ПОЧТА СССР [1]

Почта СССР, авиапочта, письма, телеграммы, посылки, бандероли, заказные письма, письма, открытки, министерство связи СССР,

|

|

ПРАВИЛА САЙТА СССР [0]

ПРАВИЛА САЙТА СССР

|

|

ПРАЗДНИКИ СССР [20]

Праздники в СССР, Новый год, 23-февраля-День советской армии и военно-морского флота СССР, 8-марта-Международный женский день в СССР, 1-Мая-День солидарности трудящихся в СССР, 9-Мая День победы в СССР, 7-ноября день Октябрьской Социалистической Революции в СССР,

|

|

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СССР [53]

Промышленность СССР, Заводы, Фабрики, Артели,

|

|

ПЯТИЛЕТКИ СССР [1]

ПЯТИЛЕТКИ СССР - Индустриализация СССР

|

|

РЕКОРДЫ СССР [9]

Рекорды в СССР, Достижения в СССР,

|

|

САМОЛЁТЫ СССР [92]

Самолёты СССР

|

|

СВЯЗЬ СССР [1]

СВЯЗЬ СССР

|

|

СДЕЛАНО В СССР [4]

СДЕЛАНО В СССР, Продукты питания СССР, промтовары СССР, электроника СССР, охота и рыбалка СССР, автомобили СССР, Самолёты СССР, галантерея СССР, кожаные изделия СССР, фототовары СССР, Мотоциклы и мотороллеры СССР, велосипеды и мопеды СССР, вооружение СССР, мебель СССР, хозтовары СССР, игрушки СССР, модели СССР, комбайны и трактора СССР, ракеты СССР, корабли СССР, Поезда и вагоны СССР,

|

|

СИМВОЛИКА СССР [6]

Символика СССР, Гербы, Флаги, Символы.

|

|

СМИ СССР [6]

СМИ СССР Средства Массовой Информации СССР, Газеты СССР - Правда, Комсомольская правда, Говорит и показывает Москва, Спорт, Труд, Известия, Московская правда, Гудок, Вечерняя Москва. Журналы СССР - Журналы СССР, Научные, научно-популярные, Сельские, Производственные, Художественные, политические, Новостные, фантастические, Юмористические, Сатирические, Автомобильные, Спортивные, Медицинские, Военные, Патриотические, Молодёжные, Детские, Ведомственные, Академические, Биологические, Географические, Познавательные.

|

|

СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ РСФСР [0]

Совет труда и обороны РСФСР (СТО РСФСР) - указы, постановления

|

|

СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ СССР [3]

Совет Труда и Обороны СССР, Указы, Постановление,

|

|

СОВМИН СССР [1]

Совмин СССР, Органы Государственной Власти - Союза Советских Социалистических Республик

|

|

СОВНАРКОМ СССР [10]

Совет Народных Комиссаров СССР

|

|

СПОРТ СССР [1]

СПОРТ СССР

|

|

СТРОИТЕЛЬСТВО СССР [10]

СТРОИТЕЛЬСТВО СССР

|

|

ТРАНСПОРТ СССР [2]

Транспорт СССР - автомобильный, водный, воздушный, железнодорожный, наземный, подземный.

|

|

ТУРИЗМ СССР [3]

Туризм в СССР - автотуризм, велотуризм, водный туризм, групповой туризм, достопримечательности, культурный туризм, лечебно-оздоровительный туризм, речные - морские круизы и прогулки на теплоходах, самодеятельный туризм, студенческий туризм.

|

|

УКАЗЫ - ПОСТАНОВЛЕНИЯ [12]

Указы постановления ЦК-КПСС, Политбюро ЦК РКП(б),

|

|

ФЕСТИВАЛИ В СССР [1]

Фестивали СССР

|

|

ФЛОРА И ФАУНА СССР [15]

ФЛОРА И ФАУНА СССР

|

|

ЦЕНЫ СССР [13]

Государственные розничные цены СССР

|

|

ЭКСПЕДИЦИИ СССР [1]

Экспедиции СССР - Альпинистские, военные, научные, спасательные.

|

|

Статистика |

|---|

Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |

|

Новости сайта ussr-cccp.moy.su

Главная » ГРАЖДАНЕ СССР

« 1 2 ... 31 32 33 34 35 ... 37 38 »

Семён Михайлович Будённый родился 25 апреля 1883 года на хуторе Козюрин станицы Платовская Сальского округа Области Войска Донского, ныне Пролетарского района Ростовской области в бедной крестьянской семье иногородних Михаила Ивановича и Меланьи Никитичны Будённыхв семье крестьянина-батрака. Он был вторым ребенком в многодетной семье: у него было три сестры и четверо братьев, родом из центральной России. По национальности - русский. Семён Михайлович Будённый родился 25 апреля 1883 года на хуторе Козюрин станицы Платовская Сальского округа Области Войска Донского, ныне Пролетарского района Ростовской области в бедной крестьянской семье иногородних Михаила Ивановича и Меланьи Никитичны Будённыхв семье крестьянина-батрака. Он был вторым ребенком в многодетной семье: у него было три сестры и четверо братьев, родом из центральной России. По национальности - русский.

С 8 лет Сема стал батрачить у богатого купца Яцкина, помогая отцу. Из кузницы парень перебрался на локомобильную молотилку всё того же купца Яцкина. Сначала он выполнял обязанности смазчика и кочегара, а потом стал машинистом. На красивого и умного парня заглядывались юные казачки. С одной из них, Надеждой, Семён и обвенчался в январе 1903-го. А осенью того же года Будённого призвали на службу. В 1900 году в станицу приехал военный министр А. Н. Куропаткин. В его честь были устроены скачки с рубкой лозы и чучел. Многие казаки приняли в них участие, в том числе и 17-летний Семен Буденный. Тогда ему удалось победить в скачках, за что Куропаткин подарил юноше серебряный рубль.

С первой женой, Надеждой Ивановной, казачкой из соседней станицы, обвенчался в 1903 году. Во время Гражданской войны она служила вместе с ним, заведовала снабжением в медицинской части. Первая жена погибла в 1924 г. по официальной версии от несчастного случая в результате неосторожного обращения с оружием.

В 1903 году призван в армию. Служил срочную службу на Дальнем Востоке в Приморском драгунском полку, там же остался на сверхсрочную. Участвовал в русско-японской войне 1904—1905 годов в составе 26-го Донского казачьего полка.

В 1907 году как лучший наездник полка отправлен в Петербург, в Офицерскую кавалерийскую школу на курсы наездников для нижних чинов, которые закончил в 1908 году.

До 1914 года служил в Приморском драгунском полку.

Участвовал в Первой мировой войне старшим унтер-офицером 18-го драгунского Северского полка Кавказской кавалерийской дивизии на германском, австрийском и кавказском фронтах, за храбрость награждён «полным георгиевским бантом» — Георгиевскими крестами четырёх степеней и Георгиевскими медалями четырёх степеней.

|

Василий Константинович Блюхер родился в деревне Барщинка Ярославской области 01 декабря 1890 года в крестьянской семье. С происхождением фамилии военачальника связана целая история. Помещик назвал Блюхером (такую фамилию носил один из прусских фельдмаршалов наполеоновских времён) прадеда полководца, который был отдан в солдаты и вернулся с наградами после Крымской войны. Кличка незаметно со временем превратилась в фамилию. Отец — Константин Павлович Блюхер. Мать — Анна Васильевна Медведева. Василий был первым ребёнком в семье из четверых. Василий Константинович Блюхер родился в деревне Барщинка Ярославской области 01 декабря 1890 года в крестьянской семье. С происхождением фамилии военачальника связана целая история. Помещик назвал Блюхером (такую фамилию носил один из прусских фельдмаршалов наполеоновских времён) прадеда полководца, который был отдан в солдаты и вернулся с наградами после Крымской войны. Кличка незаметно со временем превратилась в фамилию. Отец — Константин Павлович Блюхер. Мать — Анна Васильевна Медведева. Василий был первым ребёнком в семье из четверых.

Мальчишка рос крепким, подвижным и всегда в играх верховодил детворой. Вот только учиться пошел осенью 1902, почти в двенадцать лет, в церковно-приходскую школу соседней деревни Середневки, в своей и такой не было. Правда удалось отучиться всего две зимы, После года обучения в церковно-приходской школе.

В 1904 году отец увёз сына в Петербург на заработкиотдал отец его в служение «посыльным мальчиком» при мануфактурном магазине купца Клочкова,"мальчиком" в магазине. В этой «должности» пробыл почти два года.

Крестьянская жизнь не предполагала получения образования. . Кем только не пришлось работать Василию Константиновичу! Он был на Франко-Русском машиностроительном заводе работал чернорабочим. С завода он был вскоре уволен, так как принял участие в митингах рабочих.

Пришлось переехать в поисках заработка в Москву.

Работал слесарем Мытищинского завода, где в 1910 году был арестован за призыв к забастовке и осужден почти на три года тюрьмы.

Ещё один год, с 1913, он работает в железнодорожных мастерских.

Осенью 1914 года Василия призвали в армию.

В Советской Военной энциклопедии об участии В.К. Блюхера в 1-ой Мировой войне сказано так; «на военной службе с 1914 года, участник 1-ой Мировой, младший унтер-офицер. Награжден 2-мя Георгиевскими крестами и медалью». Вот только современные историки нашли приказ об награждении только одной Георгиевской медалью (приказом по полку от 02 июля 1915 г. № 185 рядовой Блюхер награжден Георгиевской медалью IV степени за номером 313935. В графе «время оказанного подвига» дата стоит — 28 ноября 1914 года. Значит одну награду Блюхер действительно заслужил уже на девятый день пребывания на фронте).

Всего четыре месяца провоевал Василий на фронте и 08 января 1915 года был ранен осколками разорвавшегося рядом снаряда. Были сильно повреждены обе ноги, но солдату повезло. Сложнейшую операцию провел профессор Пивованский, который в дальнейшем приложил все усилия для спасения. Дважды вытаскивал Василия из морга и отправлял на больничную койку. Сам Василий Константинович позже рассказывал, что слышал и чувствовал, как его переносят в морг, но не мог подать признаков жизни – так был слаб.

После комиссования вчистую на пенсию по инвалидности Василий Константинович уедет в деревню, где быстро наберется сил и поедет работать сначала в Нижний Новгород на Сормовский судостроительный, затем в Казань на местный механический.

В 1916 году вступил в партию большевиков.

От Самарского комитета РСДРП(б) поступить добровольцем в 102 запасной полк и развернуть революционную агитацию среди солдат.

В полк зачислиться удастся с трудом по причине инвалидности, но после мытарств взяли.

С мая 1917 года В.К. Блюхер после знакомства с В.В. Куйбышевым отправляется в 102 запасной полк, чтобы агитировать солдат. Там он избирается в городской Совет солдатских депутатов и полковой комитет. К началу революционных событий в октябре Блюхер уже был членом Самарского Военно-революционного комитета.

В октябре 1917 года возглавил самарский ВРК. Во время установления советской власти в России с отрядом большевиков прибыл в Челябинск, захватил власть городе и возглавил ВРК.

|

Александр Ильич Егоров (25 октября 1883 года, Бузулук — 23 февраля 1939 года, Москва) — Советский военачальник, один из пяти первых маршалов СССР. Александр Ильич Егоров (25 октября 1883 года, Бузулук — 23 февраля 1939 года, Москва) — Советский военачальник, один из пяти первых маршалов СССР.

Окончил Самарскую классическую гимназию в 1901 году.

В том же году поступил на военную службу вольноопределяющимся, был зачислен в 4-й гренадерский Несвижский полк. Окончил по первому разряду (с отличием) Казанское пехотное юнкерское училище, где учился в 1902—1905 годах,

22 апреля 1905 года был выпущен подпоручиком (со старшинством с 09 апреля 1904 года) и распределился в 13-й лейб-гренадерский Эриванский полк.

В автобиографии указывал, что с 1904 года примкнул к эсерам.

Кадровый военный Русской императорской армии, участник Первой мировой войны. В январе 1916 года состоящий в чине капитана при Алексеевском военном училище, был переведён в Тифлисское Великого Князя Михаила Николаевича военное училище, где преподавал военные науки на ускоренных курсах выпускающих прапорщиков, одновременно являясь и помощником начальника училища. 21 августа 1916 года был назначен и. д. штаб-офицера для поручений штаба 2-го Кавказского кавалерийского корпуса. В чине подполковника с 06 декабря 1916 года (старшинство с 15 августа 1916). В дальнейшем командовал батальоном, а затем и 132-м пехотным Бендерским полком в том же чине, затем в чине полковника. Был 5 раз ранен и контужен.

После Февральской революции в чине подполковника вступил в партию эсеров.

В 1917 году в ноябре месяце… я слышал выступление бывшего тогда правого эсера подполковника Егорова А. И., который в своём выступлении называл товарища Ленина авантюристом, посланцем немцев. В конечном счёте речь его сводилась к тому, чтобы солдаты не верили Ленину, как борцу-революционеру, борющемуся за освобождение рабочего класса и крестьянства.

— Из заявления Г. В. Жукова к наркому Ворошилову

Состоял в РККА с декабря 1917 года, отвечал за отбор офицеров для Красной армии, занимался вопросами пленных и беженцев.

После Октябрьской революции перешел на сторону большевиков (в коммунистическую партию вступил в июле 1918), был членом комиссии по демобилизации старой армии, участвовал в разработке декрета об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). С января 1918 работал в военном отделе ВЦИК. В мае 1918 назначен председателем Высшей аттестационной комиссии по отбору бывших офицеров в Красную Армию и одним из комиссаров Всероссийского главного штаба. Убежденный сторонник создания дисциплинированной регулярной армии, Егоров в докладе на имя В.И.Ленина обосновал необходимость введения должности главнокомандующего силами республики и создания при нем единого штаба.

С июля 1918 года, кандидат в члены ЦК ВКП(б)

|

Российский революционер, советский военачальник, государственный и партийный деятель, один из первых Маршалов Советского Союза. Участник Гражданской войны. Российский революционер, советский военачальник, государственный и партийный деятель, один из первых Маршалов Советского Союза. Участник Гражданской войны.

Климент Ворошилов родился 04 февраля 1881 года в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Ныне это город Лисичанск Луганской области. Отец - Ворошилов Ефрем Андреевич (1844—1907), рабочий-железнодорожник. Мать - Мария Васильевна Ворошилова (в девичестве Агафонова) (1857—1919), подёнщица. С 7 лет работал пастухом, шахтёром.

В 1893—1895 учился в земской школе в селе Васильевка (в настоящее время входит в состав города Алчевска).

С 1896 года работал на Юрьевском металлургическом заводе,

|

Советский военачальник, государственный и партийный деятель, армейский комиссар 1-го ранга. (партийная кличка — товарищ Ян). Советский военачальник, государственный и партийный деятель, армейский комиссар 1-го ранга. (партийная кличка — товарищ Ян).

Родился в интеллигентной еврейской семье 02 июня 1894 года.

Учился в гимназии, но с 15 лет был вынужден добывать себе средства к существованию. В 17 лет заинтересовался марксизмом.

В 1913 году, окончив гимназию с серебряной медалью, переехал в г. Малин Киевской губернии и стал репетитором. В 1914 поступил в Петербургский психоневрологический институт, но, не увлёкшись врачебной деятельностью, в 1915 перевелся на юридический факультет Киевского университета. Познакомившись с руководителями большевистского подполья на Украине Н. А. Скрыпником и С. В. Косиором, оказавшими на него большое влияние, Гамарник

в 1916 стал членом РСДРП(б). Вёл пропаганду на киевском заводе «Арсенал».

После Февральской революции 1917 Гамарник возглавлял Киевский комитет РСДРП(б).

После Октябрьской революции в Петрограде был арестован властями вместе с руководителями киевских большевиков. Был освобожден вооруженным восстанием 31 октября 1917.

В 1918—1919 годах — на подпольной партийной работе на Украине. В 1918 приехал в Москву, познакомился с В. И. Лениным и был избран в состав ЦК КП(б)У.

|

Страница [ 1 ] [ 2 ]....................[ 44 ] [ 45 ]

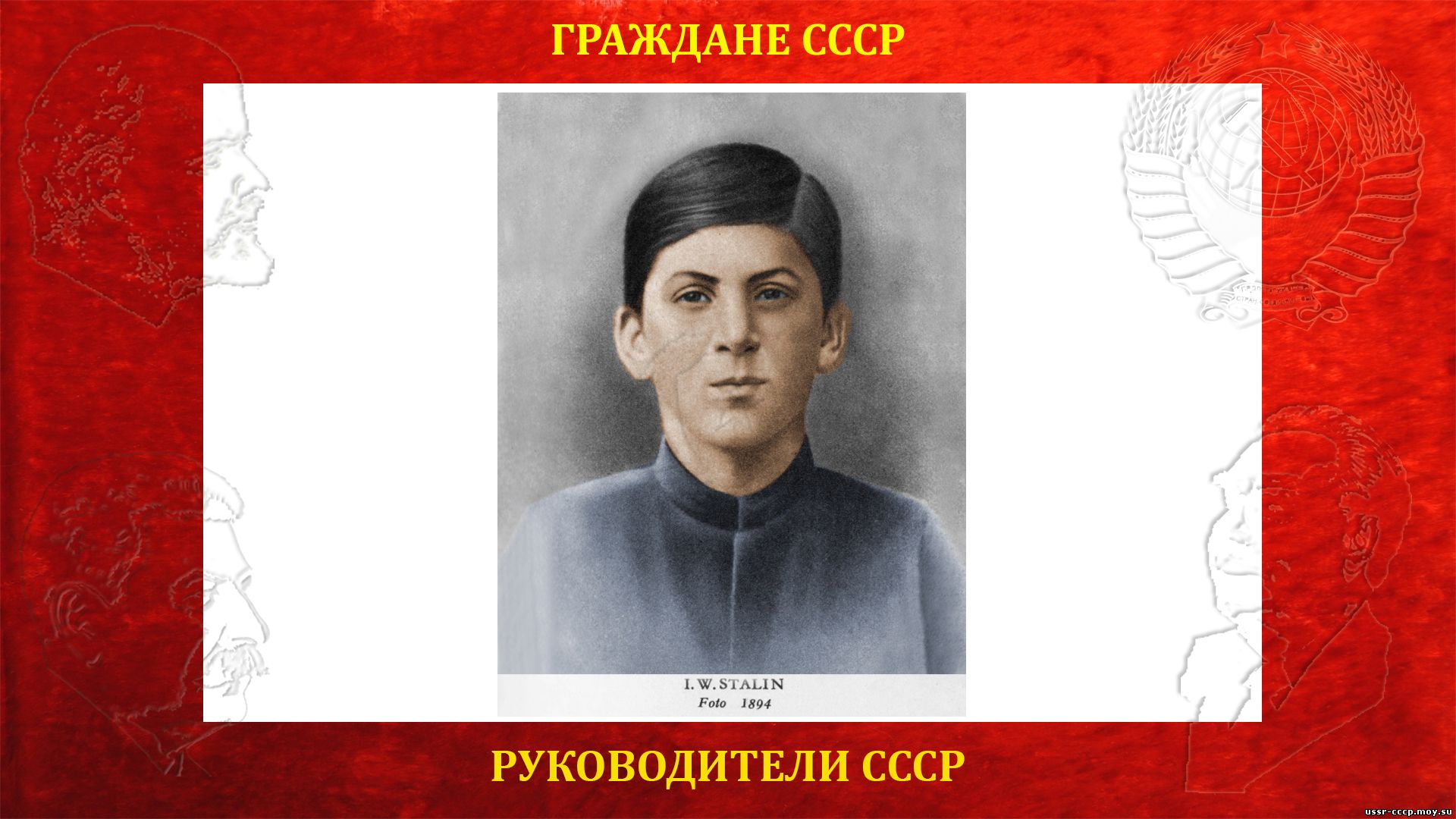

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович - Вождь и руководитель СССР - Биография (1879 - 1953) (Полная биография) Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович - Вождь и руководитель СССР - Биография (1879 - 1953) (Полная биография)

1879 - 1899 года.

09 декабря (по новому стилю 21 декабря) 1879 г. – в старинном грузинском городе Гори, в доме 10 по Красногорской улице (бывшем квартале Русис-убани), в семье сапожника, грузина по национальности, выходца из крепостных крестьян села Диди-Лило Тифлисской губернии, впоследствии рабочего фабрики Адельханова в Тифлисе Виссариона Ивановича Джугашвили (годы жизни: 1850 – 1909 г.) и дочери крепостного крестьянина из села Гамбареули Георгия (Глаха) Геладзе – Екатерины (1856 – 1937), – родился третий ребёнок – сын Иосиф (Сосо). Дом, где родился И.В. Сталин, и по сей день является в Грузии наиболее посещаемым домом-музеем. 09 декабря (по новому стилю 21 декабря) 1879 г. – в старинном грузинском городе Гори, в доме 10 по Красногорской улице (бывшем квартале Русис-убани), в семье сапожника, грузина по национальности, выходца из крепостных крестьян села Диди-Лило Тифлисской губернии, впоследствии рабочего фабрики Адельханова в Тифлисе Виссариона Ивановича Джугашвили (годы жизни: 1850 – 1909 г.) и дочери крепостного крестьянина из села Гамбареули Георгия (Глаха) Геладзе – Екатерины (1856 – 1937), – родился третий ребёнок – сын Иосиф (Сосо). Дом, где родился И.В. Сталин, и по сей день является в Грузии наиболее посещаемым домом-музеем.

1884 – в 5 лет Иосиф заболевает оспой, которая оставила свои отметины на его лице на всю жизнь.

1885 – в 6 лет, вследствие сильного ушиба плечевого и локтевого суставов, у И.В.Сталина на протяжении всей жизни остался дефект левой руки.

«Однажды Сосо попал под фаэтон и еле спасся от смерти. Если бы не его крепкое телосложение, мы и всё человечество потеряли бы того, кто носит имя великого Сталина».(Из воспоминаний Г. Елисабедашвили).

(Стремясь вызвать резко негативное отношение к И.В. Сталину, идеологи антисталинизма, вопреки нормам общечеловеческой этики и морали, не гнушаются спекулировать и на физических недостатках вождя).

1886 – поступление Иосифа, грузинского мальчугана с незаурядными интеллектуальными данными из очень бедной семьи в Горийское православное духовное училище не состоялось по той простой причине, что он совершенно не владел русским языком.

(Много лет спустя сын И.В. Сталина Василий скажет своей сестре Светлане «по секрету»: «А знаешь, наш отец раньше был грузином»...

1886 – 1888 – обучать его русскому языку по просьбе матери Иосифа взялись дети священника Христофора Чарквиани; занятия шли успешно и уже к лету 1888 г. Сосо приобрёл необходимые знания и навыки для поступления не в первый подготовительный класс при Горийском духовном училище, а сразу во второй подготовительный.

Спустя 35 лет, 15 сентября 1927 года Екатерина Джугашвили напишет благодарственное письмо учителю русского языка Горийского духовного училища Захарию Алексеевичу Давиташвили: «Я хорошо помню,что Вы особо выделяли моего сына Сосо, и он не раз говорил, что это Вы помогли ему полюбить учение и именно благодаря Вам он хорошо знает русский язык… Вы учили детей с любовью относиться к простым людям и думать о тех, кто находится в беде».

1889 – Иосиф успешно закончил второй подготовительный класс и был принят в училище.В детстве у него на полке стоял учебник грамматики, на котором рукой будущего вождя было написано: «Сия книга принадлежит ученику первого класса Горийского духовного училища Иосифу Джугашвили, 1889 год».

«Сосо был во втором (подготовительном – Л.Б.) отделении, когда Бесо стал говорить, что он возьмёт ребёнка из училища и повезёт его в Тифлис для обучения своему ремеслу. Долго разъясняли ему мой муж, Эгнаташвили и другие близкие товарищи Бесо всю несуразность такого решения...».

(Из воспоминаний Абрамидзе-Цихитатришвили).

Мать Сосо – Кеке была прачкой. Она зарабатывала мало и с трудом воспитывала своего единственного сына Сосо. После того, как Виссарион Джугашвили уехал из Гори, Сосо остался на попечении своей матери. Мать очень любила Сосо и решила отдать его в школу. Судьба улыбнулась Кеке: Сосо приняли в духовное училище. Ввиду тяжёлого положения матери и выдающихся способностей ребёнка Сосо назначили стипендию: он получал в месяц три рубля. Его мать обслуживала учителей и школу, зарабатывала до десяти рублей в месяц, и этим они жили. (Из воспоминаний Г.И. Елисабедашвили).

06 января 1890 – первоклассник Сосо Джугашвили вторично попадает под фаэтон.

Мчавшийся экипаж сшиб Иосифа на землю и переехал ему ногу, которую повредил настолько, что отцу пришлось везти его в Тифлис в лечебницу, где Иосиф пробыл долго, вследствие чего вынужден был прервать занятия почти на целый год. Устроившись рабочим на обувную фабрику Адельханова, Виссарион Джугашвили надумал не возвращаться в Гори и оставить сына при себе, решив, что тот пойдёт по его стопам и станет сапожником. По воспоминаниям С.П. Гогличидзе, «маленький Сосо работал на фабрике: помогал рабочим, мотал нитки, прислуживал старшим». Однако в Тифлис приехала за сыном Екатерина Георгиевна и забрала его в Гори, где он продолжил образование. (Из беседы с Е. Джугашвили в мае 1935). В одной из своих ранних идейно-теоретических работ «Анархизм или социализм?» И.В. Сталин иллюстрирует марксистское положение на примере своего собственного отца: «Представьте себе сапожника, который имел крохотную мастерскую, но не выдержал конкуренции с крупными хозяевами, прикрыл мастерскую и, скажем, нанялся на обувную фабрику в Тифлисе к Адельханову. Он поступил на фабрику Адельханова, но не для того, чтобы превратиться в постоянного наёмного рабочего, а с целью накопить денег, сколотить капиталец, а затем вновь открыть свою мастерскую. Как видите, у этого сапожника положение уже пролетарское, но сознание его пока ещё не пролетарское, оно насквозь мелкобуржуазное» (Сталин И.В. Сочинения в 13 томах. Т.1. С. 314 – 315).

И далее И.В. Сталин прослеживает на примере «нашего сапожника», как у того «мелкобуржуазное сознание» эволюционизирует в «сознание пролетарское»: «Здесь-то и осознаёт наш сапожник, что для улучшения своего положения необходимо бороться с хозяевами, а не открывать собственную мастерскую». (Там же. С. 316).

1888 – 1894 – годы учёбы И.В. Сталина в четырёхклассном Горийском духовном училище. Закончил его с отличием и был рекомендован для поступления в духовную семинарию.

Надпись на мемориальной доске гласила: «Здесь, в бывшем духовном училище, учился с 1-го сентября 1888 года до 1-го июля 1894 года великий Сталин».

1894 – 1899 – И.В. Сталин учится в Тифлисской православной духовной семинарии, в одном из лучших по тем временам учебных заведений Закавказья, расположенном в центре Тифлиса, неподалёку от Эриванской площади на углу Лорис-Меликовского проспекта и Пушкинской улицы. «Тифлисская православная семинария являлась тогда рассадником всякого рода освободительных идей среди молодёжи, как народническо- националистических, так и марксистско-интернационалистических; она была полна различными тайными кружками». (Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. М., 1948. С.7). 1894 – 1899 – И.В. Сталин учится в Тифлисской православной духовной семинарии, в одном из лучших по тем временам учебных заведений Закавказья, расположенном в центре Тифлиса, неподалёку от Эриванской площади на углу Лорис-Меликовского проспекта и Пушкинской улицы. «Тифлисская православная семинария являлась тогда рассадником всякого рода освободительных идей среди молодёжи, как народническо- националистических, так и марксистско-интернационалистических; она была полна различными тайными кружками». (Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. М., 1948. С.7).

|

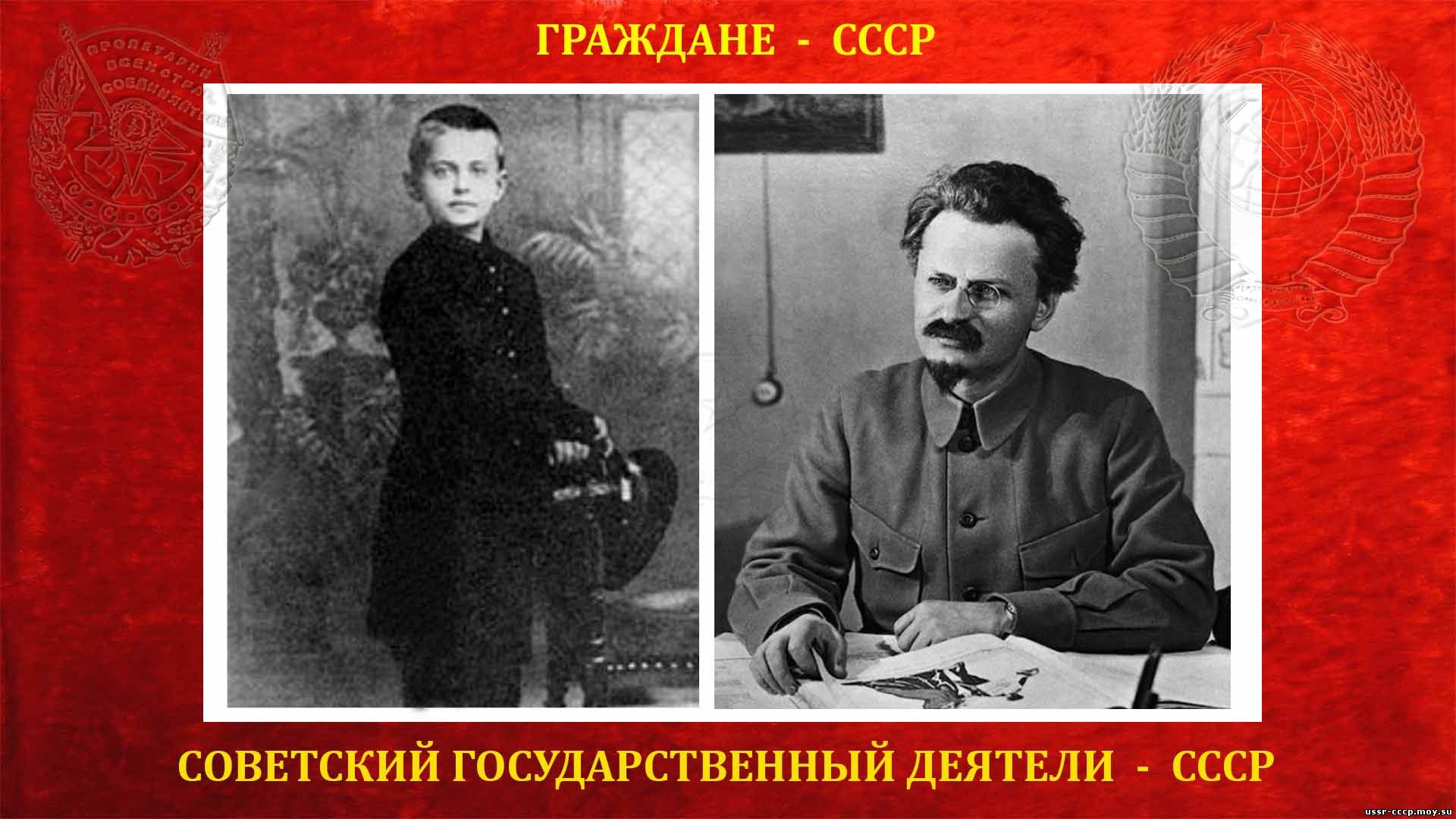

Лев Троцкий ( Лейба Бронштейн ) Лев Троцкий ( Лейба Бронштейн )

Деятельность: революционный деятель XX века, советский и международный политический деятель, организатор Октябрьской революции, руководитель Красной армии

Лев Троцкий – выдающийся революционер XX века, вошедший в историю как один из основателей Гражданской войны, Красной армии и Коминтерна. Он был фактически вторым лицом в первом советском правительстве и возглавлял народный комиссариат по военным и морским делам, где проявил себя жестким и непримиримым борцом с врагами мировой революции. После смерти Владимира Ленина возглавил оппозиционное движение, выступая против политики Иосифа Сталина, за что был лишен советского гражданства, изгнан из Союза и убит агентом НКВД.

Родился Лев Давидович Троцкий (настоящее имя при рождении - Лейба Давидович Бронштейн) 07 ноября 1879 года в украинской глубинке недалеко от села Яновка Херсонской губернии в еврейской семье богатых землевладельцев. Его родители были безграмотными людьми, что не мешало им зарабатывать капитал на жесткой эксплуатации крестьян. Будущий революционер рос в одиночестве – у него не было друзей-сверстников, с которыми можно было пошалить и поиграть, так как его окружали только дети батраков, на которых он смотрел сверху вниз. По мнению историков, это и заложило в Троцком основную черту характера, в котором преобладало чувство собственного превосходства над другими людьми.

Лев Троцкий в детстве Лев Троцкий в детстве

В 1889 году юного Троцкого родители отправили на учебу в Одессу, так как уже тогда он проявлял интерес к образованию. Там он поступил по квоте для еврейских семей в училище Св.Павла, где стал лучшим учеником по всем дисциплинам. В тот период он даже не помышлял о революционной деятельности, увлекаясь рисованием, стихами и литературой.

Но на последних курсах 17-летний Троцкий попал в кружок социалистов, который занимался революционной пропагандой. Тогда же он увлекся изучением трудов Карла Маркса и впоследствии стал фанатичным приверженцем марксизма. Именно в тот период в нем начали проявляться острый ум, склонность к лидерству, полемический дар.

Погрузившись в революционную деятельность, Троцкий организовывает «Южно-русский рабочий союз», в который вступили рабочие николаевских верфей. На тот момент их мало интересовали заработные платы, так как они получали довольно высокую зарплату, а волновали социальные отношения при царском правлении.

В 1898 году Лев Троцкий за свою революционную деятельность впервые попадает в тюрьму, где ему пришлось провести 2 года. После этого последовала его первая ссылка в Сибирь, с которой он сбежал спустя несколько лет. Тогда ему удалось сделать фальшивый паспорт, в который Лев Давидович наудачу вписал фамилию Троцкий, как у старшего надзирателя Одесской тюрьмы. Именно эта фамилия и стала будущим псевдонимом революционера, с которым он прожил всю свою оставшуюся жизнь.

В 1902 году, после побега с сибирской ссылки, Лев Троцкий поехал в Лондон, чтобы примкнуть к Ленину, с которым он установил связь по каналам газеты «Искра», основанной Владимиром Ильичом. Будущий революционер стал одним из авторов ленинской газеты под псевдонимом «Перо».

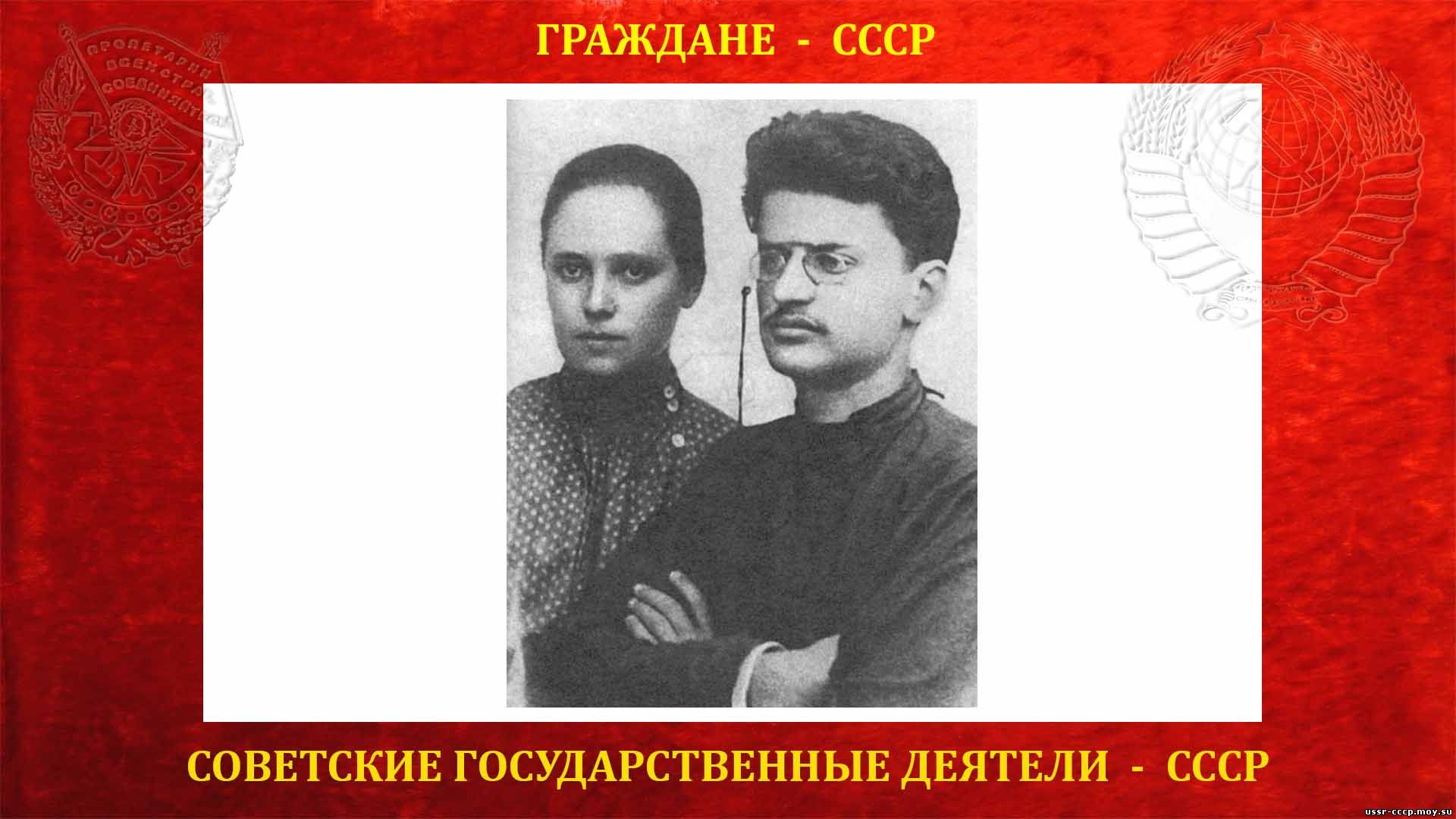

Личная жизнь Льва Троцкого была неразрывно связана с его революционной деятельностью. Его первой женой стала Александра Соколовская, с которой он познакомился в 16 лет, когда еще даже не помышлял о своем революционном будущем. По сведениям историков, именно первая жена Троцкого, которая была старше его на 6 лет, стала путеводителем юноши по марксизму.

Лев Троцкий с первой супругой Александрой Соколовской Лев Троцкий с первой супругой Александрой Соколовской

|

Страница [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

В.И.Ленин, И.В.Сталин и М.И.Калинин на VIII съезде РКП(б). 18-23 марта 1919 года. В.И.Ленин, И.В.Сталин и М.И.Калинин на VIII съезде РКП(б). 18-23 марта 1919 года.

В.И.Ленин перед звукозаписывающим аппаратом в Кремле. Москва, 29 марта 1919 года. В.И.Ленин перед звукозаписывающим аппаратом в Кремле. Москва, 29 марта 1919 года.

Лениным были написаны важнейшие партийные документы, которые явились боевой программой мобилизации сил партии и народа на разгром врага: «Тезисы ЦК РКП (б) в связи с положением Восточного фронта» (апрель 1919), письмо ЦК РКП (б) ко всем организациям партии «Все на борьбу с Деникиным!» (июль 1919) и др. В. И. Ленин непосредственно руководил разработкой планов важнейших стратегических операций Красной Армии по разгрому белогвардейских армий и войск иностранных интервентов.

В то же время продолжал вести теоретическую работу. Осенью 1918 он написал книгу «Пролетарская революция и ренегат Каутский», в которой разоблачил оппортунизм Каутского, показал коренную противоположность демократии буржуазной и пролетарской, советской. В. И. Ленин указал на международное значение стратегии и тактики русских коммунистов. «... Большевизм, — писал В. И. Ленин, — годится как образец тактики для всех» (там же, т. 37, с. 305). Л. в основном составил проект второй Программы партии, определившей задачи строительства социализма, принятой 8-м съездом РКП (б) (март 1919). В центре внимания был тогда вопрос о переходном периоде от капитализма к социализму.

В.И.Ленин произносит речь на Красной площади на открытии временного памятника Степану Разину. Москва, 01 мая 1919 года. В.И.Ленин произносит речь на Красной площади на открытии временного памятника Степану Разину. Москва, 01 мая 1919 года.

|

Страница [ 1 ] [ 2 ]

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 22.04.1870 года, Симбирск, ныне Ульяновск, — 21.01.1924, посёлок Горки, ныне Горки Ленинские, Московской области], величайший пролетарский революционер и мыслитель, продолжатель дела Карла Маркса и Фридриха Энгельса, организатор Коммунистической партии Советского Союза, основатель Советского социалистического государства, учитель и вождь трудящихся всего мира, который считается самым выдающимся политиком в мировой истории, создавшим первое социалистическое государство. Российский коммунистический философ-теоретик, продолжавший дело Маркса и Энгельса, деятельность которого была широко развернута в начале XX века, и сегодня интересен общественности, так как его историческая роль отличается весомой значимостью не только для России, но и для всего мира. Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 22.04.1870 года, Симбирск, ныне Ульяновск, — 21.01.1924, посёлок Горки, ныне Горки Ленинские, Московской области], величайший пролетарский революционер и мыслитель, продолжатель дела Карла Маркса и Фридриха Энгельса, организатор Коммунистической партии Советского Союза, основатель Советского социалистического государства, учитель и вождь трудящихся всего мира, который считается самым выдающимся политиком в мировой истории, создавшим первое социалистическое государство. Российский коммунистический философ-теоретик, продолжавший дело Маркса и Энгельса, деятельность которого была широко развернута в начале XX века, и сегодня интересен общественности, так как его историческая роль отличается весомой значимостью не только для России, но и для всего мира.

Дед Ленина — Николай Васильевич Ульянов, крепостной крестьянин из Нижегородской губернии, впоследствии жил в г. Астрахани, был портным-ремесленником. Отец — Илья Николаевич Ульянов, по окончании Казанского университета преподавал в средних учебных заведениях Пензы и Нижнего Новгорода, а затем был инспектором и директором народных училищ Симбирской губернии. Мать Ленина — Мария Александровна Ульянова (урождённая Бланк), дочь врача, получив домашнее образование, сдала экстерном экзамены на звание учительницы; всецело посвятила себя воспитанию детей. Старший брат — Александр Ильич Ульянов в 1887 казнён за участие в подготовке покушения на царя Александра III. Сёстры — Анна Ильинична Ульянова-Елизарова, Мария Ильинична Ульянова и младший брат — Дмитрий Ильич Ульянов стали видными деятелями Коммунистической партии.

1874 год Володя Ульянов (Ленин) 1874 год Володя Ульянов (Ленин)

1974 год Володя Ульянов (Ленин) с сестрой Ольгой 1974 год Володя Ульянов (Ленин) с сестрой Ольгой

В детстве Владимир Ульянов был озорным и очень смышленым мальчиком – в 5 лет он уже научился читать и к поступлению в Симбирскую гимназию стал «ходячей энциклопедией». В школьные годы он также проявил себя старательным, усердным, даровитым и аккуратным учеником, за что неоднократно награждался похвальными листами. Одноклассники Ленина рассказывали, что будущий мировой вождь трудящихся пользовался в классе огромным уважением и авторитетом, так как его умственное превосходство ощущал каждый ученик.

В 1879—87 В. И. Ленин учился в Симбирской гимназии. которой руководил Ф. М. Керенский, (отец А. Ф. Керенского, будущего главы Временного Правительства бежавшего в женском платье (1917).

В нём рано пробудился дух протеста против царского строя, социального и национального угнетения. Передовая русская литература, сочинения В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева и особенно Н. Г. Чернышевского способствовали формированию его революционных взглядов. От старшего брата В. И. Ленин узнал о марксистской литературе. Окончив гимназию с золотой медалью.

Выпускник Симбирской гимназии Владимир Ульянов. 1887 год. Выпускник Симбирской гимназии Владимир Ульянов. 1887 год.

В. И. Ленин поступил в Казанский университет, но в декабре 1887 за активное участие в революционной сходке студентов был арестован, исключён из университета и выслан в деревню Кокушкино Казанской губернии. С этого времени В. И. Ленин посвятил всю свою жизнь делу борьбы против самодержавия и капитализма, делу освобождения трудящихся от гнёта и эксплуатации.

В октябре 1888 В. И. Ленин вернулся в Казань. Здесь он вступил в один из марксистских кружков, организованных Н. Е. Федосеевым, в котором изучались и обсуждались сочинения К. Маркса, Ф. Энгельса, Г. В. Плеханова. Труды Маркса и Энгельса сыграли решающую роль в формировании мировоззрения В. И. Ленин — он становится убеждённым марксистом.

В 1891 В. И. Ленин сдал экстерном экзамены за юридический факультет при Петербургском университете и стал работать помощником присяжного поверенного в Самаре, куда в 1889 переехала семья Ульяновых. Здесь он организовал кружок марксистов, установил связи с революционной молодёжью др. городов Поволжья, выступал с рефератами, направленными против народничества. К самарскому периоду относится первая из сохранившихся работ В. И. Ленин — статья «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни».

В конце августа 1893 В. И. Ленин переехал в Петербург, где вступил в марксистский кружок, членами которого были С. И. Радченко, П. К. Запорожец, Г. М. Кржижановский и др. Легальным прикрытием революционной деятельности Л. была работа помощником присяжного поверенного. Непоколебимая вера в победу рабочего класса, обширные знания, глубокое понимание марксизма и умение применить его к разрешению жизненных вопросов, волновавших народные массы, снискали уважение петербургских марксистов и сделали В. И. Ленина их признанным руководителем. Он устанавливает связи с передовыми рабочими (И. В. Бабушкиным, В. А. Шелгуновым и др.), руководит рабочими кружками, разъясняет необходимость перехода от кружковой пропаганды марксизма к революционной агитации в широких пролетарских массах.

В. И. Ленин первым из российских марксистов поставил задачу создания партии рабочего класса в России как неотложную практическую задачу и возглавил борьбу революционных социал-демократов за её осуществление. В. И. Ленин считал, что это должна быть пролетарская партия нового типа, по своим принципам, формам и методам деятельности отвечающая требованиям новой эпохи — эпохи империализма и социалистической революции.

Восприняв центральную идею марксизма об исторической миссии рабочего класса — могильщика капитализма и созидателя коммунистического общества, Л. отдаёт все силы своего творческого гения, всеобъемлющую эрудицию, колоссальную энергию, редкостную работоспособность беззаветному служению делу пролетариата, становится профессиональным революционером, формируется как вождь рабочего класса.

В 1894 В. И. Ленин написал труд «Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов?», в конце 1894 — начале 1895 — работу «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве (Отражение марксизма в буржуазной литературе)». Уже эти первые крупные произведения отличались творческим подходом к теории и практике рабочего движения. В них В. И. Ленин. подверг уничтожающей критике субъективизм народников и объективизм «легальных марксистов», показал последовательно марксистский подход к анализу росс. действительности, охарактеризовал задачи пролетариата России, развил идею союза рабочего класса с крестьянством, обосновал необходимость создания в России подлинно революционной партии.

В апреле 1895 Л. выехал за границу для установления связи с группой «Освобождение труда». В Швейцарии познакомился с Плехановым, в Германии — с В. Либкнехтом, во Франции — с П. Лафаргом и др. деятелями международного рабочего движения. В сентябре 1895, возвратившись из-за границы, В. И. Ленин побывал в Вильнюсе, Москве и Орехово-Зуеве, где установил связи с местными социал-демократами. Осенью 1895 по инициативе и под руководством Л. марксистские кружки Петербурга объединились в единую организацию — Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», который явился зачатком революционной пролетарской партии, впервые в России стал осуществлять соединение научного социализма с массовым рабочим движением.

Полицейская фотография В. И. Ульянова, декабрь 1895 год. Полицейская фотография В. И. Ульянова, декабрь 1895 год.

В ночь с 20 на 21 декабря 1895 В. И. Ленин вместе с его соратниками по «Союзу борьбы» был арестован и заключён в тюрьму, откуда продолжал руководить «Союзом». В тюрьме написал «Проект и объяснение программы социал-демократической партии», ряд статей и листовок, подготавливал материалы к своей книге «Развитие капитализма в России». В феврале 1897 Л. был выслан на 3 года в с. Шушенское Минусинского округа Енисейской губернии. За активную революционную работу к ссылке была приговорена и Н. К. Крупская. Как невеста В. И. Ленина она также была направлена в Шушенское, где стала его женой. Здесь В. И. Ленин установил и поддерживал связь с социал-демократами Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежа и др. городов, с группой «Освобождение труда», вёл переписку с социал-демократами, находившимися в ссылке на Севере и в Сибири, сплотил вокруг себя ссыльных социал-демократов Минусинского округа. В ссылке написал свыше 30 работ, в том числе книгу «Развитие капитализма в России» и брошюру «Задачи русских социал-демократов», которые имели огромное значение для выработки программы, стратегии и тактики партии. В 1898 в Минске состоялся 1-й съезд РСДРП, провозгласивший образование социал-демократической партии в России и издавший «Манифест Российской социал-демократической рабочей партии». С основными положениями «Манифеста» солидаризировался. Однако партия фактически ещё не была создана. Происходивший без участия В. И. Ленина и др. видных марксистов съезд не смог выработать программу и устав партии, преодолеть разобщённость социал-демократического движения. разработал практический план создания марксистской партии в России; важнейшим средством достижения этой цели должна была стать, как считал В. И. Ленин, общерусская нелегальная политическая газета. Борясь за создание пролетарской партии нового типа, непримиримой к оппортунизму, выступил против ревизионистов в международной социал-демократии (Э. Бернштейн и др.) и их сторонников в России («экономисты»). В 1899 он составил «Протест российских социал-демократов», направленный против «экономизма». «Протест» был обсуждён и подписан 17 ссыльными марксистами.

После окончания ссылки В. И. Ленин 10 февраля 1900 года выехал из Шушенского. Следуя к новому месту жительства, останавливался в Уфе, Москве и др., нелегально посетил Петербург, всюду устанавливая связи с социал-демократами. Поселившись в феврале 1900 в Пскове, Л. провёл большую работу по организации газеты, в ряде городов создал для неё опорные пункты. В июле 1900 Л. выехал за границу, где наладил издание газеты «Искра». В. И. Ленин был непосредственным руководителем газеты. «Искра» сыграла исключительную роль в идейной и организационной подготовке революционной пролетарской партии, в размежевании с оппортунистами. Она стала центром объединения парт. сил, воспитания парт. кадров. Впоследствии В. И. Ленин отмечал, что «весь цвет сознательного пролетариата стал на сторону «Искры»» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 26, с. 344).

В 1900—05 Л. жил в Мюнхене, Лондоне, Женеве. В декабре 1901 В. И. Ленин впервые подписал одну из своих статей, напечатанных в «Искре», псевдонимом Ленин (у него были также псевдонимы: В. Ильин, В. Фрей, Ив. Петров, К. Тулин, Карпов и др.).

В борьбе за создание партии нового типа выдающееся значение имела ленинская работа «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения» (1902). В ней В. И. Ленин подверг критике «экономизм», осветил главные проблемы строительства партии, её идеологии и политики. Важнейшие теоретические вопросы изложил в статьях «Аграрная программа русской социал-демократии» (1902), «Национальный вопрос в нашей программе» (1903). При руководящем участии В. И. Ленина редакция «Искры» разработала проект Программы партии, в которой было сформулировано требование установления диктатуры пролетариата для социалистического преобразования общества, отсутствующее в программах западноевропейских социал-демократических партий. написал проект Устава РСДРП, составил план работы и проекты почти всех резолюций предстоящего съезда партии.

С 17 июля по 10 августа 1903 года в Лондоне проходил II съезд РСДРП. Ленин принимал активное участие в подготовке съезда не только своими статьями в «Искре» и «Заре»; ещё с лета 1901 года вместе с Плехановым он работал над проектом программы партии, подготовил проект устава. Программа состояла из двух частей — программы-минимум и программы-максимум; первая предполагала свержение царизма и установление демократической республики, уничтожение остатков крепостничества в деревне, в частности возвращение крестьянам земель, отрезанных у них помещиками при отмене крепостного права (так называемых «отрезков»), введение восьмичасового рабочего дня, признание права наций на самоопределение и установление равноправия наций; программа-максимум определяла конечную цель партии — построение социалистического общества и условия достижения этой цели — социалистическую революцию и диктатуру пролетариата.

На самом съезде Ленин был избран в бюро, работал в программной, организационной и мандатной комиссиях, председательствовал на ряде заседаний и выступал почти по всем вопросам повестки дня.

К участию в съезде были приглашены как организации, солидарные с «Искрой» (и называвшиеся «искровскими»), так и не разделявшие её позицию. В ходе обсуждения программы возникла полемика между сторонниками «Искры» с одной стороны и «экономистами» (для которых оказалось неприемлемым положение о диктатуре пролетариата) и Бундом (по национальному вопросу) — с другой; в результате 2 «экономиста», а позже и 5 бундовцев покинули съезд.

Но обсуждение устава партии, 1-го пункта, определявшего понятие члена партии, обнаружило разногласия и среди самих искровцев, разделившихся на «твёрдых» — сторонников Ленина и «мягких» — сторонников Мартова. «В моем проекте, — писал Ленин после съезда, — это определение было таково: „Членом Российской социал-демократической рабочей партии считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций“. Мартов же вместо подчеркнутых слов предлагал сказать: работой под контролем и руководством одной из партийных организаций… Мы доказывали, что необходимо сузить понятие члена партии для отделения работающих от болтающих, для устранения организационного хаоса, для устранения такого безобразия и такой нелепости, чтобы могли быть организации, состоящие из членов партии, но не являющиеся партийными организациями, и т. д. Мартов стоял за расширение партии и говорил о широком классовом движении, требующем широкой — расплывчатой организации и т. д… „Под контролем и руководством“, — говорил я, — означают на деле не больше и не меньше, как: без всякого контроля и без всякого руководства». Противники Ленина усматривали в его формулировке попытку создать не партию рабочего класса, а секту заговорщиков; предложенная Мартовым формулировка 1-го пункта была поддержана 28 голосами против 22 при 1 воздержавшемся; но после ухода бундовцев и экономистов группа Ленина получила большинство при выборах в ЦК партии; это случайное, как показали дальнейшие события, обстоятельство навсегда разделило партию на «большевиков» и «меньшевиков».

В период Революции 1905—07 В. И. Ленин направлял работу большевистской партии по руководству массами. На 3-м (1905), 4-м (1906), 5-м (1907) съездах РСДРП, в книге «Две тактики социал-демократии в демократической революции» (1905) и многочисленных статьях разработал и обосновал стратегический план и тактику большевистской партии в революции, подверг критике оппортунистическую линию меньшевиков, 8(21) ноября 1905 В. И. Ленин приехал в Петербург, где руководил деятельностью ЦК и Петербургского комитета большевиков, подготовкой вооружённого восстания. Л. возглавлял работу большевистских газет «Вперёд», «Пролетарий», «Новая жизнь». Летом 1906 из-за полицейских преследований переехал в Куоккала (Финляндия), в декабре 1907 он вновь был вынужден эмигрировать в Швейцарию, В конце 1908 года Ленин, Крупская вместе с Зиновьевым и Каменевым перебираются в Париж. Здесь Ленин проживает до июня 1912 года. Здесь же происходит его первая встреча с Инессой Арманд.

В годы реакции 1908—10 В. И. Ленин вёл борьбу за сохранение нелегальной большевистской партии против меньшевиков-ликвидаторов, отзовистов, против раскольнических действий троцкистов (см. Троцкизм), против примиренчества к оппортунизму. Он глубоко проанализировал опыт Революции 1905—07. В это же время дал отпор наступлению реакции на идеологические основы партии. В труде «Материализм и эмпириокритицизм» (издан в 1909) В. И. Ленин разоблачил изощрённые приёмы защиты идеализма буржуазными философами, попытки ревизионистов извратить философию марксизма, развил диалектический материализм.

С конца 1910 в России начался новый подъём революционного движения. В декабре 1910 по инициативе В. И. Ленина в Петербурге стала издаваться газета «Звезда», 22 апреля (5 мая) 1912 вышел первый номер ежедневной легальной большевистской рабочей газеты «Правда». Для подготовки кадров партийных работников в 1911 организовал партийную школу в Лонжюмо (под Парижем), в которой прочитал 29 лекций. В январе 1912 в Праге под руководством В. И. Ленина состоялась 6-я (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП, изгнавшая меньшевиков-ликвидаторов из РСДРП и определившая задачи партии в обстановке революционного подъёма.

05 мая 1912 года в Петербурге вышел первый номер легальной большевистской газеты «Правда». Крайне неудовлетворённый редактированием газеты (главным редактором был Сталин), Ленин откомандировал в Петербург Л. Б. Каменева. Он почти ежедневно писал в «Правду» статьи, посылал письма, в которых давал указания, советы, исправлял ошибки редакции. За 2 года в «Правде» было опубликовано около 270 ленинских статей и заметок. Также в эмиграции Ленин руководил деятельностью большевиков в IV Государственной Думе, являлся представителем РСДРП во II Интернационале, писал статьи по партийным и национальным вопросам, занимался изучением философии.

Чтобы быть ближе к России, в июне 1912 переехал в Краков. Оттуда он направляет работу бюро ЦК РСДРП в России, редакции газеты «Правда», руководит деятельностью большевистской фракции 4-й Государственной думы. В декабре 1912 в Кракове и в сентябре 1913 в Поронине под руководством В. И. Ленина состоялись совещания ЦК РСДРП с партийными работниками по важнейшим вопросам революционного движения. Большое внимание Л. уделял разработке теории национального вопроса, воспитанию членов партии и широких масс трудящихся в духе пролетарского интернационализма. Он написал программные работы: «Критические заметки по национальному вопросу» (1913), «О праве наций на самоопределение» (1914).

С октября 1905 по 1912 В. И. Ленин был представителем РСДРП в Международном социалистическом бюро 2-го Интернационала. Возглавляя делегацию большевиков, он принимал деятельное участие в работе Штутгартского (1907) и Копенгагенского (1910) международных социалистических конгрессов. В. И. Ленин вёл решительную борьбу против оппортунизма в международном рабочем движении, сплачивая левые революционные элементы, много внимания уделял разоблачению милитаризма и разработке тактики большевистской партии по отношению к империалистическим войнам.

В годы 1-й мировой войны 1914—18 партия большевиков во главе с В. И. Ленин высоко подняла знамя пролетарского интернационализма, разоблачила социал-шовинизм лидеров 2-го Интернационала, выдвинула лозунг превращения империалистической войны в войну гражданскую. Война застала В. И. Ленина в Поронине. 8 августа1914 по ложному доносу был арестован австрийскими властями и заключён в тюрьму в г. Новый Тарг. Благодаря содействию польских и австрийских социал-демократов В. И. Ленин был 19 августа освобождён из тюрьмы. 05 сентября он выехал в Швейцарию (в Берн); в феврале 1916 переехал в Цюрих, где жил до марта (апреля) 1917. В манифесте ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия», в работах «О национальной гордости великороссов», «Крах II Интернационала», «Социализм и война», «О лозунге Соединённых Штатов Европы», «Военная программа пролетарской революции», «Итоги дискуссии о самоопределении», «О карикатуре на марксизм и об ''империалистическом экономизме''» и др. В. И. Ленин развил дальше важнейшие положения марксистской теории, разработал стратегию и тактику большевиков в условиях войны. Глубоким обоснованием теории и политики партии по вопросам войны, мира и революции явился труд «Империализм, как высшая стадия капитализма» (1916). В годы войны Л. много работал над вопросами философии (см. «Философские тетради»). Несмотря на трудности военного времени, В. И. Ленин наладил регулярное издание ЦО партии газеты «Социал-демократ», установил связи с партийными организациями России, направлял их работу. На международных социалистических конференциях в Циммервальде сентябрь 1915 и Кинтале апрель 1916 отстаивал революционно-марксистские принципы, вёл борьбу против оппортунизма и центризма (каутскианства). Сплачивая революционные силы в международном рабочем движении, закладывал основы для образования 3-го, Коммунистического Интернационала.

Ленин В.И., Туре Нерман и Карл Линдхаген. Стокгольм 1917 год. Ленин В.И., Туре Нерман и Карл Линдхаген. Стокгольм 1917 год.

Получив в Цюрихе 15 марта 1917 первые достоверные известия о начавшейся в России Февральской буржуазно-демократической революции, В. И. Ленин определил новые задачи пролетариата и большевистской партии. В «Письмах издалека» он сформулировал политический курс партии на переход от первого, демократического, этапа ко второму, социалистическому, этапу революции, предупредил о недопустимости поддержки буржуазного Временного правительства, выдвинул положение о необходимости перехода всей власти в руки Советов.

В апреле 1917 года германские власти при содействии Фрица Платтена позволили Ленину вместе с 35 соратниками по партии выехать из Швейцарии на поезде через Германию. Среди них были Крупская Н. К., Зиновьев Г. Е., Лилина З. И., Арманд И. Ф., Сокольников Г. Я., Радек К. Б. и другие. 03 Апреля 1917 года Ленин приезжает в Россию. В. И. Ленин вернулся из эмиграции в Петроград. Торжественно встреченный тысячами рабочих и солдат, он произнёс краткую речь, закончив её словами: «Да здравствует социалистическая революция!».

Страница [ 1 ] [ 2 ]

|

Сергей Иванович Гусев (настоящее имя — Яков Давидович Драбкин; 01 января 1874, г. Сапожок, Рязанская губерния — 10 июня 1933, Москва) — российский революционер, большевистский и советский партийный деятель. Сергей Иванович Гусев (настоящее имя — Яков Давидович Драбкин; 01 января 1874, г. Сапожок, Рязанская губерния — 10 июня 1933, Москва) — российский революционер, большевистский и советский партийный деятель.

Сын учителя. Детство (до 5 лет) провёл в городе Борисоглебске. До 1884 жил в селе Надеждино (Куракино) Сердобского уезда Самарской губернии.

«В Куракине я попал под начало старой бабушки, которая принуждала меня ежедневно читать по несколько часов длиннейшие еврейские молитвы. Позже к этому присоединилось изучение библии на древнееврейском языке под руководством специально выписанного учителя. Результатом этого было непреодолимое отвращение к древнееврейскому языку и ненависть к бабушке, к религии и к богу.

Из автобиографии»

В 1884—1886 жил в Сердобске. В 1887 году переехал в Ростов-на-Дону, где поступил в 3-й класс реального училища, которое окончил в 1892 году.

В 1893 году пытался поступить Петербургский технологический институт, но не был принят. Жил в Одессе, Ростове.

В 1896 году поступил в Петербургский технологический институт.

Вступил в Союз борьбы за освобождение рабочего класса. После участия в студенческой демонстрации 4 марта 1897 был арестован 21 марта, при обыске у него были найдены социал-демократические брошюры. Вступил в Союз борьбы за освобождение рабочего класса. После участия в студенческой демонстрации 4 марта 1897 был арестован 21 марта, при обыске у него были найдены социал-демократические брошюры.

После этого в 1899 году Гусев был выслан в Оренбург, а затем в Ростов-на-Дону под гласный надзор полиции.

|

1.1

Родился в Украинском городке Фастов, в семье «мещанина среднего достатка». Чем занимался «мещанин среднего достатка» сказать трудно. Как бы там ни было, у него нашлись необходимые средства для обучения сына. С 1899 семья жила в городе Житомир. Родился в Украинском городке Фастов, в семье «мещанина среднего достатка». Чем занимался «мещанин среднего достатка» сказать трудно. Как бы там ни было, у него нашлись необходимые средства для обучения сына. С 1899 семья жила в городе Житомир.

В 1911 году Эфраим окончил Житомирскую гимназию с золотой медалью. В этом же году поступил на медицинский факультет Киевского университета.

Там в 1913 году Эфраим Склянский пришёл к марксизму. Учёбу в университете он сочетал с активной пропагандистской работой. Внедрял партийные постановления в народные массы. Что-то разъяснял и на что-то указывал.

В партии РКП(б) 1913 года.

В 1914 грянула война. Молодого врача призвали на службу и определили фельдшером в V армию в Пехотный Черноморский полк. Полученные в Киеве пропагандистские навыки пригодились Эфраиму Марковичу в армии. Он всецело стоял на большевистских позициях, был непримиримым противником оборонцев.

В 1916 году стал дипломированным врачом.

Февральская революция открыла ещё большие возможности для пропаганды. Военный врач Склянский выступал на многочисленных митингах. Его большевистская риторика пользовалась у солдат бешенной популярностью. Солдаты устали от крови, грязи, вшей и хотели домой. Поэтому Склянского всегда неизменно вводили в состав многочисленных армейских комитетов. Его авторитет рос, а он вместе с ним поднимался всё выше. Сначала — председатель армейского комитета 38 дивизии и член комитета 19 корпуса, затем — председатель 2-го армейского съезда, а вскоре и всей 5-й армии Северного фронта. Когда партия большевиков приступила к подготовке восстания, двадцатипятилетний Склянский уже был в Питере в рядах наиболее проверенных кадров.

1.2

С октября 1917 года в Петрограде, делегат 2-го Всероссийского съезда Советов, член Президиума съезда от фракции большевиков. Член Военно-революционного комитета Петроградского Совета.

В ночь на 25 октября 1917 года именно Эфраим Склянский известил большевистскую фракцию армейского комитета о начале вооружённого переворота и подтолкнул к незамедлительным действиям.. Тогда на помощь восставшим отправили 12 батальонов пехоты, 24 пулемёта, кавалерийские и артиллерийские части. Двадцать пятого октября сводный отряд под командованием Склянского уже захватил штаб Петроградского военного округа и обезоружил засевших там юнкеров.

Марте и апреле 1918 г. делает все от него зависящее, чтобы новые власти перешли от добровольчества к принудительному набору военнослужащих.

День красного офицера. Заместитель наркома по военным и морским делам Э.М. Склянский на параде. Москва. 1918 г. РГАКФД. День красного офицера. Заместитель наркома по военным и морским делам Э.М. Склянский на параде. Москва. 1918 г. РГАКФД.

06 сентября 1918 года был создан Революционный военный совет республики (РВСР). Во главе Реввоенсовета был поставлен Лев Давидович Троцкий. Второму лицу в партии и государстве после Ленина, политику и трибуну Троцкому, нужен был дельный заместитель. Человек, которому можно было поручить значительную часть практической работы. Им и стал Эфраим Маркович Склянский. Посоветовавшись со Свердловым, Троцкий остановил свой выбор на Склянском и никогда не имел впоследствии случая пожалеть об этом. Большую часть времени Лев Мировой Революции проводил на фронтах, и вся бумажная работа легла на плечи его заместителя. Все основные приказы по армии всегда скреплялись их подписями. Верный Склянский как тень всегда был рядом со своим шефом. Основную ставку Троцкий и Склянский делали на бывших царских офицеров, так называемых «военспецов». Их отбором и вербовкой непосредственно и занимался Эфраим Маркович Склянский. Он же руководил обслуживанием фронтов, представлял военное ведомство в совете обороны, занимался планированием военных операций, следил за их осуществлением, был связующим звеном между армиями и центральным руководством. О положении дел на фронтах Гражданской войны Склянский постоянно докладывал Ленину по телефону. Был награждён орденом Красного Знамени. Его отличала неутомимая работоспособность, деликатная обходительность в общении, сдержанность и немногословность. С.М. Будённый в своей книге «Пройденный путь» пишет о том, как в 1920 году вместе с Ворошиловым он был принят Склянским:

«Склянский встретил нас, как старых, давних друзей. Усадив за стол, стал задавать вопросы: каково состояние 1-й Конной, как ведут себя бойцы, командиры, не разладилась ли дисциплина…Потом заговорил о бандитизме. Беседа наша продолжалась долго. Мы доложили Склянскому о недавнем заседании Реввоенсовета армии, о выводах, к каким пришел Реввоенсовет. Склянский одобрил наши рекомендации, чему, конечно, мы были очень рады. На просьбу обеспечить Конармию достаточным количеством фуража Склянский лишь развел руками.

— Что не могу, то не могу. Плохо с продуктами и фуражом. Все запасы исчерпаны. Но постараемся помочь. Первой Конной надо помочь, она это заслужила».

Председатель Реввоенсовета Республики Л.Д.Троцкий, Н.И.Подвойский, Э.М.Склянский (в автомобиле), Е.М.Ярославский (справа), А.И.Муралов (слева) на Красной площади во время смотра войск Московского гарнизона. Председатель Реввоенсовета Республики Л.Д.Троцкий, Н.И.Подвойский, Э.М.Склянский (в автомобиле), Е.М.Ярославский (справа), А.И.Муралов (слева) на Красной площади во время смотра войск Московского гарнизона.

Москва, 14 октября 1918 года.

Также Склянский наряду с Подвойским является инициатором внедрения праздника 23 февраля. 19 февраля 1919 года он подписал директиву о установлении Дня Красной Армии.

Л.Д. Троцкий, Э.М. Склянский и С.С. Каменев принимают парад частей Красной армии перед отправкой на польский фронт. Л.Д. Троцкий, Э.М. Склянский и С.С. Каменев принимают парад частей Красной армии перед отправкой на польский фронт.

Москва, 1920 г. РГАКФД.

| |

|

Календарь |

|---|

| « Декабрь 2025 » |

| Пн |

Вт |

Ср |

Чт |

Пт |

Сб |

Вс |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | |

|