Категории раздела |

|---|

|

АБВГД

[1]

АБВГД — правописание - орфография

|

|

1 - СЪЕЗД СОВЕТОВ

[0]

1 - Съезд Советов - указы, постановления, предложения, высказывания, решения.

|

|

АВИАЦИЯ СССР

[95]

Авиация СССР, Самолёты СССР, Лётчики СССР, Авиаконструкторы СССР, Авиа перевозчики СССР,

|

|

АВТОМОБИЛИ СССР

[41]

Легковые автомобили СССР, ГАЗ, ВАЗ, АЗЛК, ЗАЗ,ЗИЛ, ЗИС, ЗИМ, УАЗ,

|

|

АРМИЯ СССР

[8]

Армия СССР, Советская армия, Советский флот, Советская авиация, войсковые соединения, войсковые объединения, Армейские корпуса, Армейские бригады, Войсковые полки и роты, войсковые части.

|

|

БАНКИ И КАССЫ СССР

[7]

Банки и кассы СССР, Трудовые и сберегательные кассы СССР.

|

|

БИБЛИОТЕКА СССР

[49]

Всё про СССР, Собрания сочинений, Повести, Поэмы, Рассказы, Мемуары,

|

|

ВМФ - СССР

[14]

Военно Морской Флот СССР, Новости, факты, слухи, события, награды, присвоения званий,

|

|

ВОЙНА

[3]

Война, ВОВ 1941-1945,

|

|

ВООРУЖЕНИЕ СССР

[8]

Оружие СССР, Оружие производства СССР, Made in SSSR, Made in USSR,

|

|

ВС СССР

[1]

ВС СССР - Вооружённые силы Союза Советских Социалистических Республик

|

|

ВЫСОТКИ В МОСКВЕ

[4]

Сталинские высотки в Москве.

|

|

ВЫСТАВКИ СССР

[1]

Выставки и достижения народного хозяйства СССР

|

|

В ЭТОТ ДЕНЬ - В СССР

[10]

новости, события, факты

|

|

В ЭТОТ ГОД - В СССР

[7]

новости, события, факты

|

|

В ЭТОТ МЕСЯЦ - В СССР

[1]

новости, события, факты

|

|

ГЕОГРАФИЯ СССР

[92]

География СССР -

|

|

ГОСТ СССР

[5]

ГОСТ СССР на колбасные изделия. ГОСТ - Государственный стандарт, одна из основных категорий стандартов, установленных государственной системой стандартизации в СССР. Г. обязательны к применению всеми предприятиями, организациями и учреждениями СССР. Государственный комитет по стандартизации, который занимался разработкой ГОСТов, был создан в 1925 году. Технические требования ГОСТ - Союза Советских Социалистических Республик

|

|

ГРАЖДАНЕ СССР

[390]

Люди проживавшие в СССР

|

|

ГРАНИЦЫ СССР

[1]

Границы СССР

|

|

ГСМ СССР

[3]

ГСМ СССР - Горюче-смазочные материалы Союза Советских Социалистических Республик

|

|

ДВИГАТЕЛИ СССР

[16]

Моторы построенные в СССР, Двигатели поршневые и реактивные, Турбо-винтовые

|

|

ДЕНЬГИ СССР

[43]

Деньги СССР, Рубли СССР, Копейки СССР,

|

|

ДОРОГИ СССР

[3]

Дороги СССР

|

|

ДОСУГ В СССР

[1]

Досуг в СССР, хобби, рыбалка, охота, увлечения, развлечения.

|

|

ЗАКОНЫ СССР

[1]

Конституция СССР, КЗоТ СССР, Указы, Постановления, Решения, УК СССР.

|

|

ЗВАНИЯ СССР

[0]

Звания в СССР - Почётные - Воинские - Научные - Актёрские

|

|

ЗДАНИЯ СССР

[10]

Здания СССР, высотки, вокзалы, университеты, институты, музеи,

|

|

ЗНАЧКИ СССР

[1]

Значки в СССР, Ведомственные значки и знаки отличия в СССР,

|

|

ИСТОРИЯ СССР

[11]

История Союза Советских Социалистических Республик, События, Хроники, Факты, История создания,

|

|

КИНО В СССР

[22]

КИНО В СССР

|

|

КОРАБЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СССР

[1]

КОРАБЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СССР

|

|

КОРАБЛИ СССР

[22]

Корабли СССР. Пассажирские корабли СССР, Сухогрузы, Танкеры, Лесовозы, Контейнеровозы, Лайнеры, Сейнеры, Прогулочные, Яхты, Теплоходы, Военные корабли СССР, Авианосцы, Эсминцы, Торпедоносцы, Тральщики, Подводные лодки СССР, Научные корабли СССР, Специальные корабли СССР, Ледоколы, Атомоходы,

|

|

КОСМОС СССР

[3]

Всё о Советском космосе

|

|

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СССР

[154]

Археология, Архитектура, Библиотеки, Графика, Декоративно-прикладное искусство, Живопись, Киноискусство, Литература, Музеи, Музыкальное искусство, Скульптура, Театральное искусство, Фотоискусство, Хореография, Цирковое искусство, Эстрадное искусство,

|

|

МАГАЗИНЫ СССР

[1]

МАГАЗИНЫ СССР

|

|

МАРКИ СССР

[5]

МАРКИ СССР - гашёные - негашёные

|

|

МЕТРО СССР

[4]

МЕТРО СССР

|

|

МИНИСТЕРСТВА СССР

[16]

Министерства СССР - Приказы -

|

|

МУЗЫКА И ПЕСНИ СССР

[0]

Музыка и песни СССР

|

|

НАГРАДЫ СССР

[7]

Награды СССР, медали, ордена, почётные грамоты, наградные листы, Почётные звания.

|

|

НАРКОМАТЫ РСФСР-СССР

[12]

Народные комиссариаты РСФСР-СССР

|

|

НАУКА СССР

[15]

Наука СССР, Институты, Исследования, Проекты, КБ, ОКБ, СКБ

|

|

ОБРАЗОВАНИЕ В СССР

[11]

Образование СССР, Академии СССР, Университеты СССР, Институты СССР, ПТУ СССР, Училища СССР, Школы СССР, Детские сады СССР, Детские дома СССР, Интернаты СССР, ДОСААФ СССР,

|

|

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СССР

[4]

Общественные организации СССР, Молодёжные организации СССР, октябрята, Пионерия, Комсомол, Общественные

|

|

ОРГАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ СССР

[4]

Органы безопасности СССР - ВЧК, НКВД, ГПУ, ОГПУ, МГБ, КГБ, МВД.

|

|

ОРГАНЫ ГОСВЛАСТИ СССР

[13]

ОРГАНЫ ГОСВЛАСТИ СССР

|

|

Писатели СССР

[5]

Писатели СССР, Советские писатели,

|

|

ПЛАКАТЫ СССР

[4]

Плакаты СССР, Плакаты времён СССР, Советские плакаты, Патриотические плакаты СССР, Военные плакаты СССР, Спортивные плакаты СССР, Рекламные плакаты СССР, Политические плакаты СССР, Молодёжные плакаты СССР, Рабоче-крестьянские плакаты СССР.

|

|

ПОЧТА СССР

[1]

Почта СССР, авиапочта, письма, телеграммы, посылки, бандероли, заказные письма, письма, открытки, министерство связи СССР,

|

|

ПРАВИЛА САЙТА СССР

[0]

ПРАВИЛА САЙТА СССР

|

|

ПРАЗДНИКИ СССР

[20]

Праздники в СССР, Новый год, 23-февраля-День советской армии и военно-морского флота СССР, 8-марта-Международный женский день в СССР, 1-Мая-День солидарности трудящихся в СССР, 9-Мая День победы в СССР, 7-ноября день Октябрьской Социалистической Революции в СССР,

|

|

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СССР

[53]

Промышленность СССР, Заводы, Фабрики, Артели,

|

|

ПЯТИЛЕТКИ СССР

[1]

ПЯТИЛЕТКИ СССР - Индустриализация СССР

|

|

РЕКОРДЫ СССР

[9]

Рекорды в СССР, Достижения в СССР,

|

|

САМОЛЁТЫ СССР

[90]

Самолёты СССР

|

|

СВЯЗЬ СССР

[1]

СВЯЗЬ СССР

|

|

СДЕЛАНО В СССР

[4]

СДЕЛАНО В СССР, Продукты питания СССР, промтовары СССР, электроника СССР, охота и рыбалка СССР, автомобили СССР, Самолёты СССР, галантерея СССР, кожаные изделия СССР, фототовары СССР, Мотоциклы и мотороллеры СССР, велосипеды и мопеды СССР, вооружение СССР, мебель СССР, хозтовары СССР, игрушки СССР, модели СССР, комбайны и трактора СССР, ракеты СССР, корабли СССР, Поезда и вагоны СССР,

|

|

СИМВОЛИКА СССР

[5]

Символика СССР, Гербы, Флаги, Символы.

|

|

СМИ СССР

[6]

СМИ СССР Средства Массовой Информации СССР, Газеты СССР - Правда, Комсомольская правда, Говорит и показывает Москва, Спорт, Труд, Известия, Московская правда, Гудок, Вечерняя Москва. Журналы СССР - Журналы СССР, Научные, научно-популярные, Сельские, Производственные, Художественные, политические, Новостные, фантастические, Юмористические, Сатирические, Автомобильные, Спортивные, Медицинские, Военные, Патриотические, Молодёжные, Детские, Ведомственные, Академические, Биологические, Географические, Познавательные.

|

|

СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ РСФСР

[0]

Совет труда и обороны РСФСР (СТО РСФСР) - указы, постановления

|

|

СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ СССР

[3]

Совет Труда и Обороны СССР, Указы, Постановление,

|

|

СОВМИН СССР

[1]

Совмин СССР, Органы Государственной Власти - Союза Советских Социалистических Республик

|

|

СОВНАРКОМ СССР

[10]

Совет Народных Комиссаров СССР

|

|

СПОРТ СССР

[1]

СПОРТ СССР

|

|

СТРОИТЕЛЬСТВО СССР

[10]

СТРОИТЕЛЬСТВО СССР

|

|

ТРАНСПОРТ СССР

[2]

Транспорт СССР - автомобильный, водный, воздушный, железнодорожный, наземный, подземный.

|

|

ТУРИЗМ СССР

[3]

Туризм в СССР - автотуризм, велотуризм, водный туризм, групповой туризм, достопримечательности, культурный туризм, лечебно-оздоровительный туризм, речные - морские круизы и прогулки на теплоходах, самодеятельный туризм, студенческий туризм.

|

|

УКАЗЫ - ПОСТАНОВЛЕНИЯ

[12]

Указы постановления ЦК-КПСС, Политбюро ЦК РКП(б),

|

|

ФЕСТИВАЛИ В СССР

[1]

Фестивали СССР

|

|

ФЛОРА И ФАУНА СССР

[15]

ФЛОРА И ФАУНА СССР

|

|

ЦЕНЫ СССР

[13]

Государственные розничные цены СССР

|

|

ЭКСПЕДИЦИИ СССР

[1]

Экспедиции СССР - Альпинистские, военные, научные, спасательные.

|

|

Статистика |

|---|

Онлайн всего: 11 Гостей: 11 Пользователей: 0 |

|

Новости сайта ussr-cccp.moy.su

Главная » Архив материалов

06 апреля 1929 г. Принято постановление президиума ВСНХ СССР о постройке автомобильного завода в Нижегородской области.

31 мая 1929 г. ВСНХ СССР и американская фирма «Ford Motor Company» заключили соглашение о технической помощи при организации и налаживании массового производства легковых автомобилей типа «Ford-A» и грузовых автомобилей типа «Ford-AA».

02 мая 1930 г. Под Нижним Новгородом заложен первый камень в фундамент будущего автомобильного завода. Благодаря удачному проекту, умелому руководству, энтузиазму строителей завод был построен за 18 месяцев.

29 января 1932 г. С конвейера сошел первый автомобиль - грузовик НАЗ-АА.

06 декабря 1932 г. Собраны первые легковые автомобили ГАЗ-А. 06 декабря 1932 г. Собраны первые легковые автомобили ГАЗ-А.

16 марта 1936 г. Начало выпуска первой отечественной модели легкового автомобиля ГАЗ-М1 - знаменитой «Эмки». 16 марта 1936 г. Начало выпуска первой отечественной модели легкового автомобиля ГАЗ-М1 - знаменитой «Эмки».

|

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]

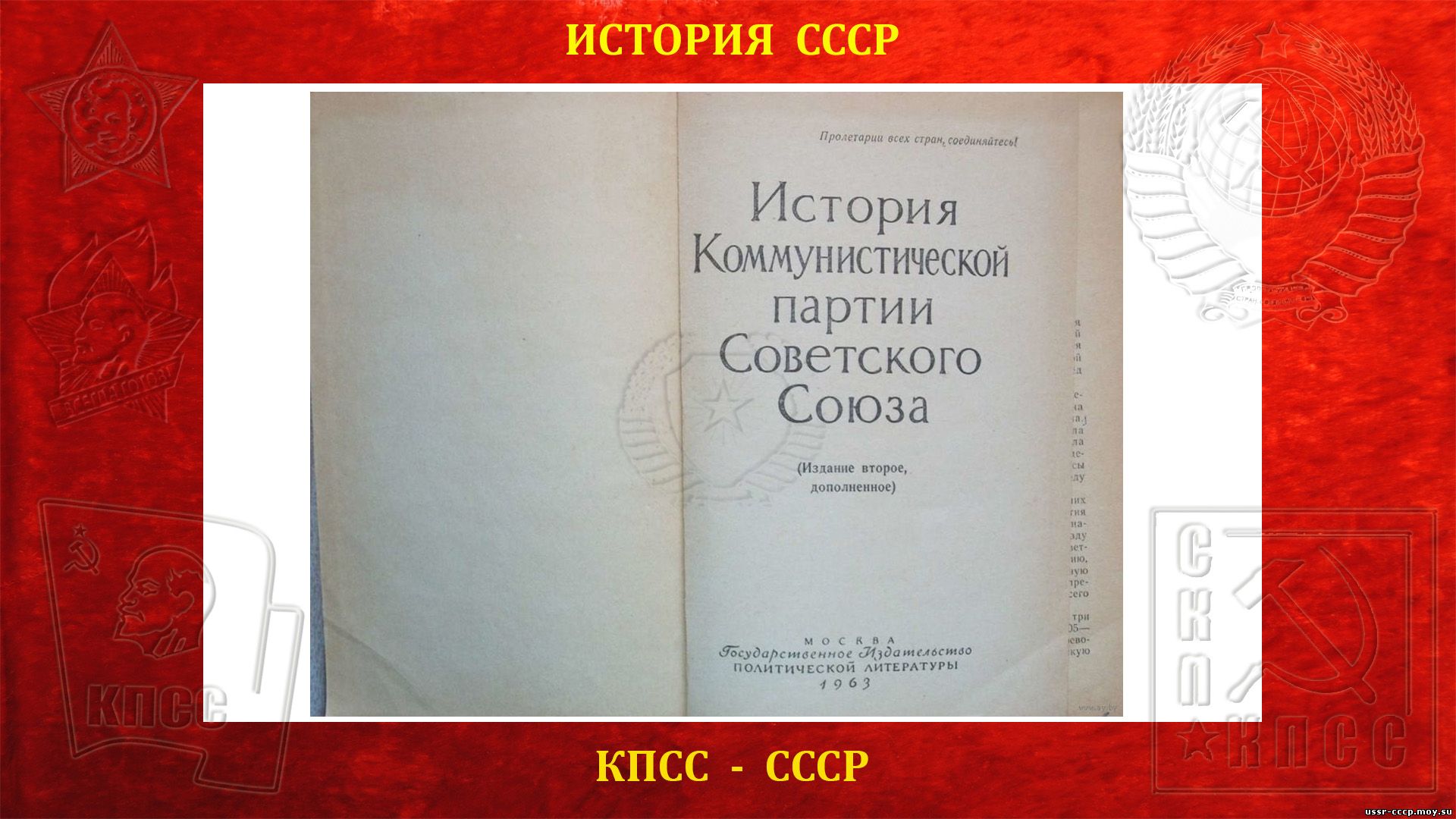

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

(Издание второе,

дополненное)

М О С К В А

Государственное Издательство

политической литературы

1 9 6 3

Учебник подготовлен авторским коллективом в составе:

Б. Н. ПОНОМАРЕВ, академик (руководитель); И. М. ВОЛКОВ, профессор; М. С. ВОЛИН,

кандидат исторических наук; В. С. ЗАЙЦЕВ, кандидат исторических наук; А. П. КУЧКИН,

доктор исторических наук; И. И. МИНЦ, академик; Л. А. СЛЕПОВ, кандидат экономических

наук; А. И. СОБОЛЕВ, кандидат философских наук; Б. С. ТЕЛЬПУХОВСКИИ, доктор

исторических наук; А. А. ТИМОФЕЕВСКИЯ, профессор; В. М. ХВОСТОВ, член-корреспондент

Академии наук СССР.

История КПСС -Предисловие-глава I стр.-1

ПРЕДИСЛОВИЕ

Коммунистическая партия Советского Союза, основанная и выпестованная великим Лениным,

прошла исторический путь, равного которому не знает никакая другая политическая партия в

мире. Это более чем полувековой путь героической борьбы, тяжелых испытаний и всемирно-

исторических побед рабочего класса, побед социализма и коммунизма.

В конце XIX — начале XX века партия вышла на историческую арену и смело повела рабочий

класс и крестьянство на бой против царского самодержавия и российского капитализма. Борьба

против царизма и капитализма в России была также борьбой против мирового империализма.

Россия стала центром мирового революционного движения. Вооружив идеями марксизма-

ленинизма рабочий класс и основные массы трудового крестьянства России, партия обеспечила

победу народа над царской монархией и буржуазией.

Начав с небольших марксистских кружков, действовавших в рабочем движении России с 80-х

годов XIX века, партия превратилась в великую силу, руководящую могучим социалистическим

государством. К своему ХХII съезду — съезду строителей коммунизма — Коммунистическая

партия Советского Союза выросла в могучую десятимиллионную армию, сплоченную на идеях

марксизма-ленинизма, тесно связанную с народом. Из передового отряда рабочего класса она

превратилась в авангард советского народа, стала партией всего народа.

Коммунистическая партия провела народы России через три революции: буржуазно-

демократическую революцию 1905—1907 годов, Февральскую буржуазно-демократическую

революцию 1917 года и Великую Октябрьскую социалистическую революцию — и привела советский народ к всемирно-исторической победе социализма.

Коммунистическая партия выдержала испытания двух империалистических войн (русско-

японской войны 1904—1905 годов и первой мировой войны 1914—1918 годов).

Коммунистическая партия возглавила героическую борьбу советского народа в двух

отечественных войнах, (в гражданской войне 1918—1920 годов и Великой Отечественной_войне

1941—1945 годов). Под руководством партии советский народ и его Вооруженные Силы отстояли

свободу и независимость социалистической Родины от посягательств целого сонма врагов,

На каждом историческом этапе борьбы за свержение господства эксплуататоров и установление

диктатуры пролетариата, построения социализма и коммунизма партия решала задачи, научно

сформулированные в ее программах. Борьба партии и народа за выполнение первой Программы,

принятой в 1903 году на II съезде, привела к победе Великой Октябрьской социалистической

революции. Борьба партии и народа за выполнение второй Программы, принятой на VIII съезде

партии в 1919 году, привела к полной и окончательной победе социализма в СССР. Это главный

итог деятельности партии и народа, их исторический подвиг. На XXII съезде партия приняла

новую, третью Программу — программу построения коммунистического общества в СССР,

Партия торжественно провозгласила: «Нынешнее поколение советских, людей будет жить при

коммунизме!».

На всех этапах своего развития партия вырабатывала и проводила основанную па учении

марксизма-ленинизма политическую линию, отвечающую интересам рабочего класса,

трудящегося крестьянства, всех наций страны, интересам Родины, интересам победы коммунизма

в Советском Союзе, дела международного социализма.

Коммунистическая партия накопила большой и разнообразный опыт борьбы за победу диктатуры

пролетариата. В дооктябрьский период в тяжелых условиях подпольной деятельности

большевики теоретически разработали сложные идеологические, политические и

организационные вопросы, практически решили связанные с ними задачи и на этой основе

добились победы в буржуазно-демократической и социалистической революциях. К этим

вопросам и задачам относятся разработка учения о революционной марксистской партии —

партии нового типа и создание такой партии; разработка новой теории социалистической

революции применительно к эпохе империализма; разработка стратегии и тактики в буржуазно-

демократической и социалистической революциях; борьба за завоевание гегемонии пролетариата

для победы, над царизмом и капитализмом, за единство рабочего движения, за установление

союза рабочего класса и крестьянства во главе с рабочим классом, за привлечение угнетенных

наций на сторону пролетариата; борьба с врагами марксизма в рядах революционного и рабочего

движения в России и на международной арене и другие. Партия дала образцы соединения

нелегальных и легальных, парламентских и внепарламентских форм борьбы и работы, а также

умения быстро сменять различные формы движения масс в соответствии с новой исторической

обстановкой.

Еще богаче и разнообразнее опыт Коммунистической партии в условиях диктатуры пролетариата,

строительства социализма и коммунизма. Строительство социализма осуществлялось впервые в

истории человечества в огромной стране, сравнительно слаборазвитой в экономическом

отношении, с преобладанием крестьянства и имевшей в составе населения много различных

наций и национальных групп. Трудности социалистического строительства в СССР удесятерялись

тем, что страна более 30 лет была единственным в мире социалистическим, государством и

подвергалась ожесточенным атакам враждебного капиталистического окружения. Партия должна

была теоретически разработать и разработала сложнейшие вопросы социалистического

строительства. Исторический опыт КПСС охватывает огромную сумму вопросов перехода от

капитализма к социализму и развития социалистического общества к коммунизму.

Главными из них являются:

осуществление диктатуры пролетариата, социалистического демократизма на различных этапах

развития советского общества; осуществление союза рабочего класса и крестьянства под

руководством рабочего класса на протяжении всего периода строительства социализма и

коммунизма; разрешение национального вопроса и создание содружества социалистических

наций в Советском государстве; разработка основных проблем перехода от социализма к

коммунизму;

создание социалистических форм хозяйства; индустриализация страны и создание материально-

технической базы социализма; коллективизация сельского хозяйства и создание крупного

машинного социалистического земледелия; ликвидация эксплуататорских классов и уничтожение

эксплуатации человека человеком; переход ранее отсталых народов к социализму минуя

капиталистическую стадию развития;

выработка новых принципов в отношениях между государствами, отвечающих интересам

советского народа и трудящихся всего мира; последовательное проведение миролюбивой

внешней политики – политики мирного сосуществования стран с различным социальным строем;

укрепление и повышение обороноспособности социалистического государства; укрепление и

расширение сотрудничества между странами мировой диетической системы;

утверждение социалистической идеологии и победа научного, марксистско-ленинского

мировоззрения; проведение культурной революции; расцвет социалистической науки и

подготовка многочисленных кадров новой, народной интеллигенции; воспитание нового человека

в коммунистическом духе;

превращение Коммунистической партии из силы свержения эксплуататорского строя в силу

строительства нового, коммунистического общества; осуществление руководящей роли партии в

системе диктатуры пролетариата; укрепление единства партии на основе марксизма-ленинизма;

развитие внутрипартийной демократии, принципа коллективности руководства и других

ленинских норм партийной жизни; воспитание и идейная закалка кадров и всех членов партии;

укрепление связей с братскими коммунистическими и рабочими партиями на основе принципов

марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма.

Все это, всесторонне теоретически разработанное и проверенное на практике, ныне может быть

использовано в борьбе за социализм народами различных стран, находящимися на разных

ступенях общественного развития, с учетом, разумеется, национальных особенностей каждой

страны. Опыт СССР и стран народной демократии полностью подтвердил марксистско-ленинское

учение о решающей роли коммунистической партии в создании и развитии социалистического

общества и о дальнейшем возрастании значения ее руководства в период развернутого

строительства коммунизма.

Таким образом, в результате теоретической деятельности и практической борьбы

Коммунистической партии Советского Союза, возглавившей рабочий класс и народные массы и

опирающейся на объективные закономерности общественного развития, человечество получило

первое в истории социалистическое общество, а вместе с тем и проверенную на опыте науку о

построении социализма. Советский народ под руководством Коммунистической партии проложил

всему миру столбовую дорогу к социализму. По ней идут многие народы и рано или поздно

пойдут все народы мира.

Ныне советский народ под руководством Коммунистической партии осуществляет развернутое

строительство коммунистического общества, прокладывает человечеству путь к коммунизму. В

новых условиях партия дала замечательные образцы подлинно марксистско-ленинского

отношения к революционной теории, обогатила марксизм-ленинизм новыми важными

теоретическими выводами и положениями. Это получило наиболее полное воплощение в новой

Программе КПСС, представляющей собой философское, экономическое и политическое

обоснование построения коммунизма в СССР. По общему признанию братских марксистско-

ленинских партий Программа КПСС является Коммунистическим манифестом современной

эпохи; богатейшей сокровищницей марксизма-ленинизма, крупным этапом его развития в

современных условиях.

В документах XX, XXI, XXII съездов и в Программе КПСС дано творческое решение всех

основных вопросов строительства коммунизма и актуальных проблем международного

революционного движения. В их числе вопросы о перерастании государства диктатуры рабочего

класса в общенародное государство и о его судьбах при коммунизме; о закономерностях

перерастания социализма в коммунизм; о путях создания материально-технической базы

коммунизма; о формировании коммунистических общественных отношений и воспитании нового

человека; о возрастании руководящей роли партии при переходе к коммунизму; о характере

современной эпохи; о разнообразии форм перехода от капитализма к социализму; о возможности

в наше время предотвращения мировой войны и другие. Теоретическая разработка проблем

создания первого в истории коммунистического общества служит руководством к действию для

партии и советского народа.

Коммунистическая партия Советского Союза, верная принципу пролетарского

интернационализма, последовательно выполняла свои обязанности по отношению к рабочему

классу и освободительному движению народов других стран, сделала все возможное для

торжества идей социализма. В ходе второй мировой войны Советский Союз сыграл решающую

роль в победе антигитлеровской коалиции и в избавлении народов от фашистского ига.

Советский народ под руководством партии помог народам Юго-Восточной и Центральной

Европы, а также Китая, Кореи, Вьетнама в их борьбе против германской и японской оккупации, а

в дальнейшем оказал помощь в создании и укреплении народно-демократического строя в их

странах. Партия рассматривает коммунистическое строительство в СССР как великую

интернациональную задачу советского народа, отвечающую интересам всей мировой

социалистической системы и международного революционного движения.

В результате победы рабочего класса над эксплуататорскими классами на основе объединенных

усилий и братского сотрудничества государств, ставших на путь социализма, образовалась

мировая социалистическая система, охватывающая третью часть человечества. Мировая

социалистическая система уверенно идет к решающей победе в экономическом соревновании с

капитализмом. Все более возрастает воздействие мировой системы социализма на ход

общественного развития. Коммунистическая партия, осуществляя руководство Советским

Союзом, являющимся ядром социалистической системы, не жалеет сил для решения великой

исторической задачи дальнейшего укрепления и расцвета мировой системы

социализма. КПСС выступает знаменосцем мира и дружбы народов всех стран.

Коммунистическая партия Советского Союза руководствовалась и руководствуется

революционной теорией марксизма-ленинизма. Партия отстояла марксистскую теорию от

посягательств открытых и скрытых врагов, от оппортунистов всех мастей и развила эту теорию

дальше. Основоположник Коммунистической партии Владимир Ильич Ленин всесторонне

обогатил и поднял на новую, высшую ступень учение Карла Маркса и Фридриха Энгельса,

Ленинизм является продолжением и творческим развитием марксизма, марксизмом эпохи

империализма и пролетарских революций, эпохи социалистического и коммунистического

строительства в СССР, возникновения и развития мировой социалистической системы, эпохи

перехода человеческого общества от капитализма к коммунизму.

Под знаменем марксизма-ленинизма победила Великая Октябрьская революция, построено

социалистическое общество, основана мировая система социализма. Под знаменем марксизма-

ленинизма ведут борьбу миллионные массы рабочих и трудящихся всех стран мира.

Верные ученики и последователи Маркса, Энгельса, Ленина отстаивали и отстаивают их

великое учение, развивали и развивают его дальше, применительно к новым, современным

условиям борьбы за построение социализма и коммунизма, за интересы международного

пролетариата и национального освобождения народов.

В ходе подготовки и осуществления революции в России Коммунистическая партия провела,

упорную и непримиримую борьбу с враждебными политическими партиями и группами,

действовавшими в стране, — «экономистами», меньшевиками, этой главной разновидностью

оппортунизма в рядах рабочего движения России, эсерами, анархистами, а также с монархистами,

кадетами, буржуазно-националистическими партиями. Рабочий класс, народные массы, проверив

все политические партии на собственном опыте, окончательно убедились, что подлинным

выразителем их интересов, вождем их является Коммунистическая партия.

Внутри партии была проведена длительная и ожесточенная борьба с различными

антиленинскими группировками — о троцкистами, «рабочей оппозицией», группой

«демократического централизма», троцкистско-зиновьевским блоком, правыми оппортунистами,

с националистическими и другими группировками.

Политическая победа над всеми враждебными партиями и антиленинскими группировками и их

идейный разгром были необходимым условием победы социалистической революции построения

социализма в СССР,

История Коммунистической партии Советского Союза делится на два главных периода.

Первый период охватывает борьбу партии за свержение царского самодержавия и

капиталистического строя, за установление диктатуры пролетариата. Второй период партия у

власти, партия в борьбе за построение социализма и коммунизма в Советском Союзе. В

соответствии с этими периодами изменялись задачи партии, ее стратегия и тактика,

организационные формы ее деятельности.

Изучение истории КПСС, победоносного пути, пройденного партией, теории марксизма-

ленинизма вооружает трудящихся знанием законов общественного развития, законов классовой

борьбы и движущих сил революции, знанием законов построения социалистического общества,

коммунизма.

Изучение истории партии рождает чувство гордости у коммунистов, у всех советских людей

за свою великую партию, за ее всемирно-исторические победы и будит готовность быть во всем

достойными своей партии, своей Родины, помогает использовать богатейший опыт партии для

решения новых задач, рождает творческую энергию для построения коммунизма.

История Коммунистической партии Советского Союза, добившейся всемирно-исторических

побед социализма над капитализмом, подорвавшей корни мировой империалистической системы

и обеспечившей торжество марксизма-ленинизма, рождает чувство гордости у коммунистов

зарубежных стран за свою братскую победоносную партию, укрепляет веру трудящихся всего

мира в победу социализма. Изучение истории партии помогает овладевать марксизмом-

ленинизмом и опытом борьбы за свержение гнета эксплуататоров и построение коммунизма.

Человечество будет вечно обращать свои взоры к Коммунистической партии Советского Союза,

под руководством которой трудящиеся, свергнув эксплуататорские классы, первыми начали

новую эпоху всемирной истории — эпоху строительства самого счастливого общества —

коммунизма. Оно всегда будет обращаться к героической истории Коммуниста ческой партии

Советского Союза, восхищаться великими свершениями советского народа в строительстве

первого в истории коммунистического общества.

* * *

Настоящая книга содержит сжатое изложение истории Коммунистической партии Советского

Союза. Первое издание учебника «История КПСС» обсуждалось на многочисленных совещаниях

преподавателей, пропагандистов, научных работников по истории партии. При подготовке

настоящего издания использованы материалы XXII съезда партии, новые материалы партийного

архива, учтены пожелания и замечания, высказанные в ходе обсуждения учебника. Более

обстоятельно освещен вопрос о возникновении и развитии культа личности Сталина, об

огромном вреде, причиненном им партии и стране, о решительной борьбе партии за преодоление

его последствий. В связи с этим в учебник внесены необходимые дополнения, приводятся новые

факты.

|

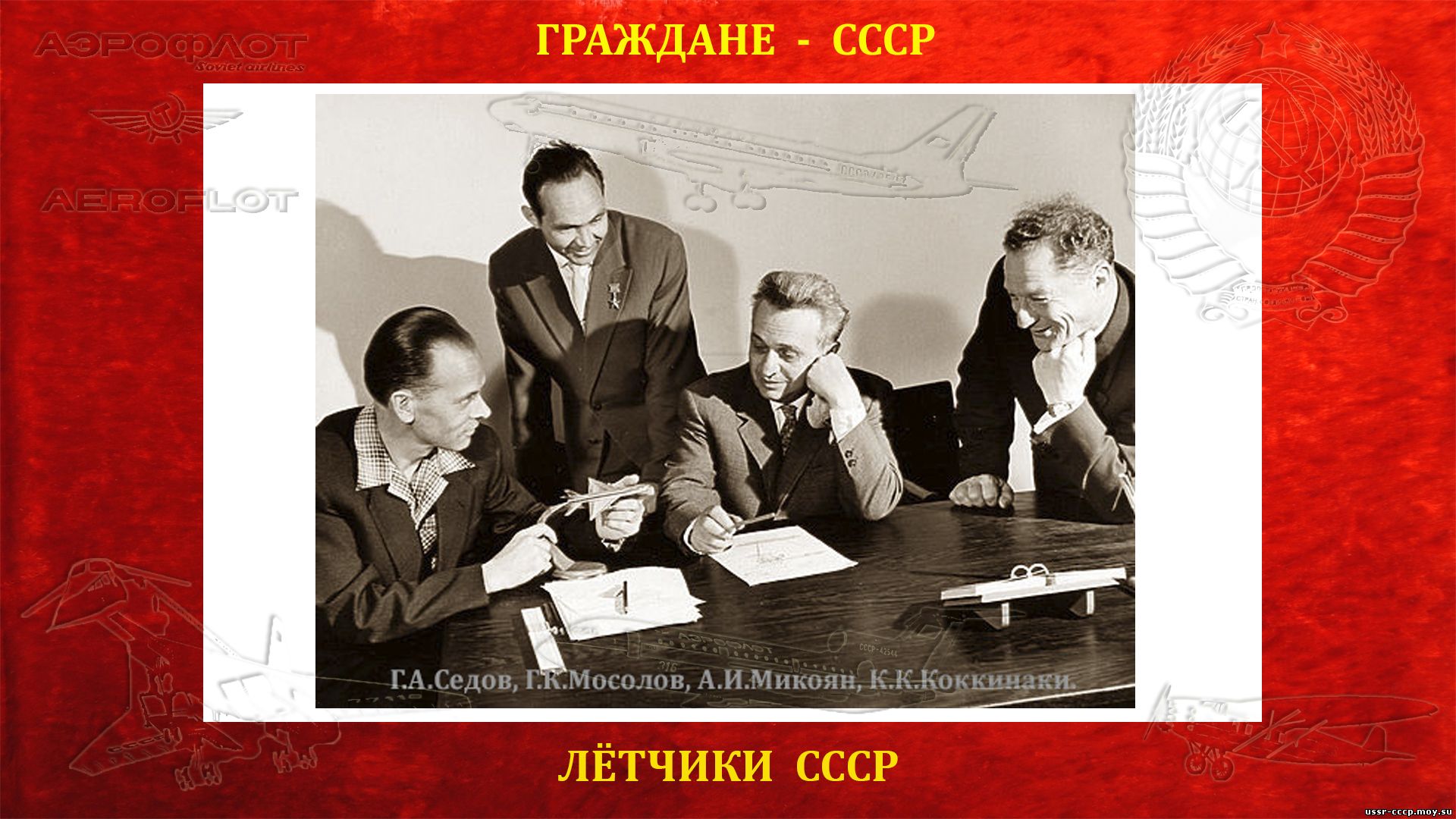

Родился 03 мая 1926 года в Уфе. Родился 03 мая 1926 года в Уфе.

В 7-м классе Георгий «заболел» авиацией. По вечерам бегал в аэроклуб им. Чкалова, который из Москвы был эвакуирован в Казань, где в то время жили Мосоловы. Хотел сразу летать, но сначала ребята должны были изучить историю авиации, биографии первых лётчиков, первых героев Великой Отечественной войны: Кокорева, Иванова, Рябцева, Мокляка, Гастелло, Здоровцева, Бахчиванджи, Сорокина и других, теорию воздухоплавания, химический состав горючего, принципы работы двигателей, приборы, систему управления, устройство парашютов, их укладку, усвоить принципы пилотирования. Приходилось сдавать экзамены по каждому разделу. В 1942 г. Георгий, которому было всего 16 лет, уже несколько раз летал.

В 1943 году окончил Центральный аэроклуб имени В.П.Чкалова, который в то время располагался в Казани.

В 1944 году с отличием закончил спецшколу ВВС № 9 в Казани.

С 1944 года в Советской Армии.

В 1945 году окончил школу первоначального обучения лётчиков.

В 1948 году окончил Чугуевское ВАУЛ.

В 1949 году окончил Высшую офицерскую авиационно-инструкторскую школу (г.Грозный). До 1951 года был лётчиком-инструктором в Чугуевском ВАУЛ.

В 1953 году окончил Школу лётчиков-испытателей.

В 1959 году окончил МАИ.

С мая 1953 года по сентябрь 1962 года — на лётно-испытательной работе в ОКБ А.И.Микояна (в 1959-1962 гг. — старший лётчик-испытатель ОКБ). Поднял в небо и провёл испытания Е-2 (14.02.1955 г.), СМ-9/3 (МиГ-19С (сентябрь 1955 г.), И-3У (август 1956 г.), И-7У (22.04.1957 г.), И-75 (28.04.1958 г.), СМ-12ПМ (май 1958 г.), И-75Ф (сентябрь 1958 г.), Е-6/3 (МиГ-21Ф) (декабрь 1958 г.), Е-152А (10.07.1959 г.), Е-6/9 (ноябрь 1960 г.), Е-152 (21.04.1961 г.), Е-8 (17.04.1962 г.). Участвовал в испытаниях МиГ-17 (СДК-5), МиГ-17 (СДК-7), МиГ-17 (СИ-10), МиГ-17 (СИ-16), Е-2А, СМ-50 (МиГ-19ПУ), провёл испытания МиГ-17 (СН) на штопор. С мая 1953 года по сентябрь 1962 года — на лётно-испытательной работе в ОКБ А.И.Микояна (в 1959-1962 гг. — старший лётчик-испытатель ОКБ). Поднял в небо и провёл испытания Е-2 (14.02.1955 г.), СМ-9/3 (МиГ-19С (сентябрь 1955 г.), И-3У (август 1956 г.), И-7У (22.04.1957 г.), И-75 (28.04.1958 г.), СМ-12ПМ (май 1958 г.), И-75Ф (сентябрь 1958 г.), Е-6/3 (МиГ-21Ф) (декабрь 1958 г.), Е-152А (10.07.1959 г.), Е-6/9 (ноябрь 1960 г.), Е-152 (21.04.1961 г.), Е-8 (17.04.1962 г.). Участвовал в испытаниях МиГ-17 (СДК-5), МиГ-17 (СДК-7), МиГ-17 (СИ-10), МиГ-17 (СИ-16), Е-2А, СМ-50 (МиГ-19ПУ), провёл испытания МиГ-17 (СН) на штопор.

За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, полковнику Мосолову Георгию Константиновичу указом Президиума Верховного Совета СССР от 05 октября 1960 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В апреле 1961 года самолет Мосолова поднимается на непривычную высоту. Мосолов проехал по баллистической траектории 170 секунд. Невесомость. Приборы показывают: 35 тысяч метров над землей. Это был Мировой рекорд.

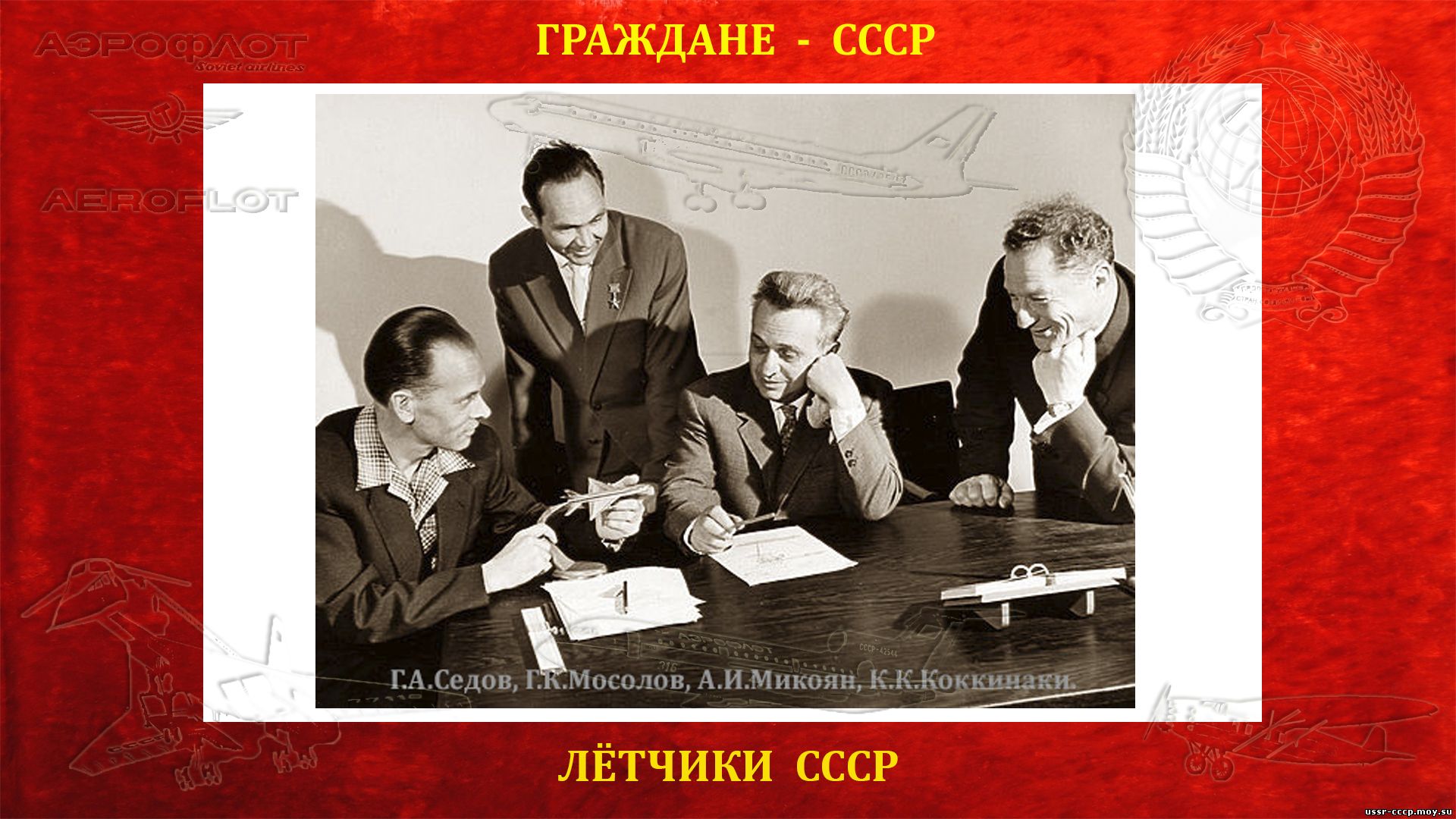

Слева направо Г.А. Седов, Г.К. Мосолов и К.К. Коккинаки - 1962 год. Слева направо Г.А. Седов, Г.К. Мосолов и К.К. Коккинаки - 1962 год.

|

Страница [ 1 ] [ 2 ]

МиГ-17 - Советский реактивный истребитель (Полное описание) МиГ-17 - Советский реактивный истребитель (Полное описание)

1.1

МиГ-17 (по кодификации НАТО: Coot - «Fresco» (Фреска)

В результате госиспытаний были отмечены значительные преимущества перед серийным МиГ-15бис, и приказом МАП № 851, от 01 сентября 1951 года предписывалось начать производство МиГ-17. В результате госиспытаний были отмечены значительные преимущества перед серийным МиГ-15бис, и приказом МАП № 851, от 01 сентября 1951 года предписывалось начать производство МиГ-17.

Для дальнейшего улучшения лётных характеристик МиГ-17, требовалось обеспечить самолёт более мощной силовой установкой. Для этого, был построен опытный самолёт с двигателем ВК-1Ф, оснащенным форсажной камерой. Передняя часть фюзеляжа была заимствована у МиГ-15бис, а заднюю изготовили заново, подогнав под форсажную камеру. Также была доработана топливная система. Крыло, шасси и некоторые другие агрегаты взяли у СИ-02. Самолёт получил бортовой номер 850 и заводской шифр СФ. 29 сентября 1951 года, лётчик-испытатель А. Н. Чернобуров впервые поднял СФ в воздух. Заводские испытания продолжились до 01 ноября, а 16 февраля следующего года начались госиспытания.

Полёты на опытной машине показали, что благодаря использованию форсажного режима значительно увеличилась скороподъёмность и существенно расширились возможности вертикального манёвра в воздушном бою. Прирост скорости в горизонтальном полёте, напротив, увеличился незначительно, как впоследствии выяснилось, из-за того, что планер МиГ-17 не был приспособлен к полёту на сверхзвуке.

В итоге, несмотря на две аварии форсажной камеры, МиГ-17 с двигателем ВК-1Ф был принят на вооружение под обозначением МиГ-17Ф и уже в конце 1952 года самолёт пошёл в серийное производство.

Одновременно с работой по созданию фронтового истребителя, ОКБ-155 занялось разработкой всепогодного перехватчика на основе МиГ-15. Первый вариант оснащался РЛС «Коршун» и получил заводской шифр СП-2. Самолёт имел изменённую для установки РЛС носовую часть фюзеляжа, более мощные электрогенераторы, вместо трёх, две пушки НР-23 с боезапасом 90 снарядов на левую и 120 снарядов на правую и возможность подвески 600 литровых ПТБ.

Модификации

Ниже приведены модификации МиГ-17, строившиеся серийно. Существовало большое количество опытных вариантов, использовавшихся для испытания нового авиационного оборудования и вооружения.

Прототип МиГ-17Ф (СФ) Прототип МиГ-17Ф (СФ)

Модификации истребителя МиГ-17

СИ — первый прототип. Переоборудован в 1949 году на заводе №155 из серийного МиГ-15бис. Первый полёт 14 января 1950 года.

СИ-2 — второй прототип. Изготовлен на заводе №155 в начале 1950 года.

СИ-01 («изделие 45») — четвёртый прототип, эталон для серии. Изготовлен в мае 1951 года на заводе №21 в Горьком.

СИ-02 — третий прототип. Изготовлен в феврале 1951 года на заводе №21 в Горьком. СИ-02 — третий прототип. Изготовлен в феврале 1951 года на заводе №21 в Горьком.

МиГ-17 (И-330) — базовая модель, серийный фронтовой истребитель. Отличался топливной системой, формой тормозных щитков, возможностью подвески 2 бомб (50 или 100 кг) вместо ПТБ под крылом. В 1951-1955 годах на заводах №№ 1, 21, 31, 126, 153 изготовлено 5497 самолётов.

Страница [ 1 ] [ 2 ]

|

Страница [ 1 ] [ 2 ]

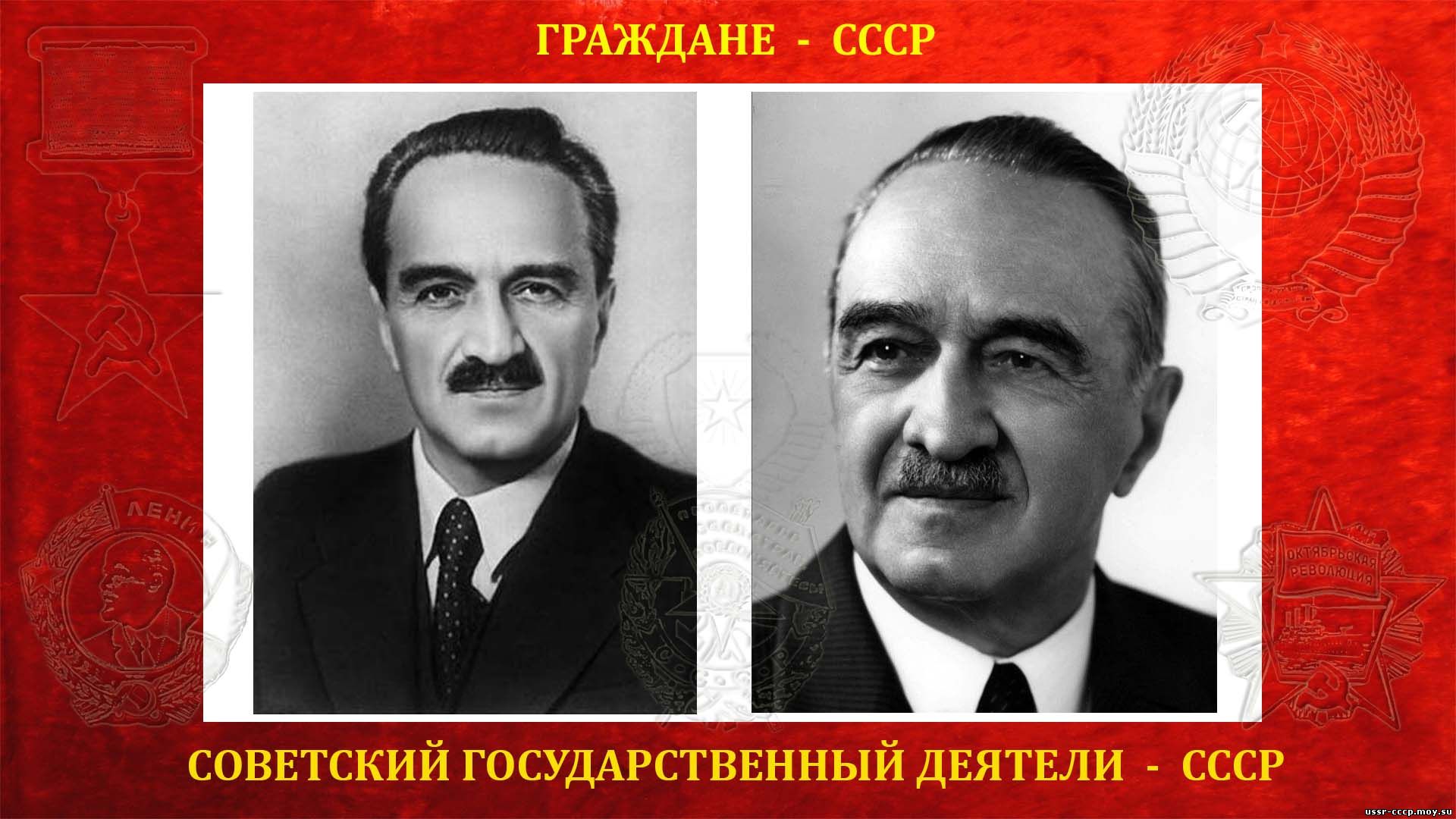

Микоян Анастас Иванович - Cоветский государственный деятель СССР - (1895-1978) (Полное описание) Микоян Анастас Иванович - Cоветский государственный деятель СССР - (1895-1978) (Полное описание)

Микоян Анастас Иванович родился в Армении в селе Санаин в семье бедного сельского плотника. По окончании начальной школы папа отдал обучаться способного мальчика в Нерсеяновскую армянскую духовную семинарию в Тифлисе. Это было одно из лучших учебных заведений в Закавказье, оно было доступно для всех слоев населения и давало лучшее образование, чем классическая гимназия. Мало кто из выпускников этой семинарии становился священником, но многие стали видными деятелями армянской интеллигенции. Как ни чудно, но аккурат духовные семинарии дали России уймище революционеров. В духовных семи нариях учились Чернышевский и Добролюбов. Грузинскую духовную семинарию окончил в том же Тифлисе Сталин. Можно перечислить десятки видных советских государственных деятелей 20-30 х годов, которые окончили до революции духовные семинарии. Ближайшим другом Микояна в армянской семинарии был, в частности, Георг Алиханян, единственный из основателей Советской Армении, большой участник Коминтерна, расстрелянный в конце 30-х годов. Дочь Алиханяна Елена Георгиевна - хозяйка академика А. Д. Сахарова. Микоян Анастас Иванович родился в Армении в селе Санаин в семье бедного сельского плотника. По окончании начальной школы папа отдал обучаться способного мальчика в Нерсеяновскую армянскую духовную семинарию в Тифлисе. Это было одно из лучших учебных заведений в Закавказье, оно было доступно для всех слоев населения и давало лучшее образование, чем классическая гимназия. Мало кто из выпускников этой семинарии становился священником, но многие стали видными деятелями армянской интеллигенции. Как ни чудно, но аккурат духовные семинарии дали России уймище революционеров. В духовных семи нариях учились Чернышевский и Добролюбов. Грузинскую духовную семинарию окончил в том же Тифлисе Сталин. Можно перечислить десятки видных советских государственных деятелей 20-30 х годов, которые окончили до революции духовные семинарии. Ближайшим другом Микояна в армянской семинарии был, в частности, Георг Алиханян, единственный из основателей Советской Армении, большой участник Коминтерна, расстрелянный в конце 30-х годов. Дочь Алиханяна Елена Георгиевна - хозяйка академика А. Д. Сахарова.

Микоян стал членом социал-демократического кружка ещё в стенах семинарии и прочитал в этом месте без малого всю марксистскую литературу на русском языке. В 1915 году он вступил в партию большевиков. В этом же году Микоян блестяще окончил семинарию и в 1916 году был принят на основополагающий вектор движения Армянской Духовной Академии, которая находилась в Эчмиадзине - религиозном центре Армении. Микоян не окончил Академии и не стал священником: началась февральская революция, и как раз он был одним из организаторов Совета солдатских депутатов в Эчмиадзине.

В октябре 1917 года, после победы Великой Октябрьской социалистической революции А.И. Микоян принимал участие в работе 1-го съезда кавказских большевистских организаций, был членом Президиума Бакинского комитета большевиков, редактировал газеты «Социал-демократ» и «Известия Бакинского Совета».

Совет Народных Комиссаров во главе со Степаном Шаумяном, членом ЦК РСДРП(б), которого Советское руководство, по предложению Ленина, назначило его в декабре 1917 года Чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа.

В марте 1918 года он принимал активное участие в подавлении контрреволюционного мятежа мусаватистов. Летом 1918 года, в период борьбы за Баку с германо-турецкими войсками, был комиссаром бригады Красной Армии.

Вскоре следом Октябрьской революции Микоян оказался на партийной работе в Баку - тот самый городок был главным промышленным центром и оплотом большевиков в Закавказье. В Бакинский Совет входили большевики, меньшевики, дашнаки, эсеры и другие партии. Незначительное превосходство было все же у большевиков, они создали в апреле 1918 года

Молодой Микоян командовал боевой дружиной большевиков, он участвовал в подавлении восстания мусаватистов азербайджанской националистической партии, которая вошла в союз с турецкими войсками, наступавшими на град. Затем Анастаса Ивановича послали на фронт как комиссара бригады. Оборонять Баку было нелегко. Начиналась гражданская махаловка. Восстания казаков на Дону и Северном Кавказе, чехословацкий мятеж, штурмование Добровольче ской армии Деникина отхватили Бакинскую коммуну от России. Часть Средней Азии (Закаспийская область) была оккупирована англичанами, гражданская верх в этом месте оказалась в руках правых эсеров. Лишь морем посредством Астрахань бакинские большевики могли обретать кое-какую поддержка из Советской России. В этой ситуации эсеры и меньшевики предложили позвать в Баку английские войска. Еще шла первая мировая махаловка, в которой Англия и Турция воева ли дружбан с другом. Большевики были супротив. Однако бурное голосование Бакинского Совета не принесло успеха большевикам. 258 голосов супротив 236 было подано за приглашение английских войск и создание коалиционного правительства из всех советских партий. Часть народных комиссаров предлагала сберечь Совнарком и провести перевыборы Совета, Но Шаумян не пошел на это. Большевики передали верх новому правительству, и резво в Баку вошли немногочисленные английские отряды. Узнав о перевороте, Микоян поспешил в град. Но тут его ждало ещё одно горькое известие - большинство активных деятелей Бакинской коммуны было арестовано. Впрочем, и новая верх - так называемая диктатура Центрокаспия - продержалась в Баку только до середины сентября. Англичане не сумели приостановить турецкое штурмование. Началась поспешная эвакуация. В день вторжения турецких войск в Баку Микоян сумел избавить Степана Шаумяна и других большевиков из тюрьмы. С помощью командира небольшого отряда Т. Амирова все они успели занять местоположение на пароходе "Туркмен", переполненном беженцами и солдатами. Корабль отплыл в Астрахань. Однако ни группа дашнакских и английских офицеров, ни многие из служивый не хотели плыть в советскую Астрахань. Они сумели взбунтовать команду корабля и увести его в Красноводск, оккупированный англичанами. Эсеровские власти в этом городе арестовали всех большевиков. Портретов бакинских комиссаров тогда ещё не было, документов также. Руководствуясь списком на тюремное довольствие, тот, что нашли у Корганова, исполнявшего образ старосты в Бакинской тюрьме, эсеры отделили двадцать пять джентльмен во главе со Степаном Шаумяном. Сюда же включили командира партизан Т. Амирова. Так образовалась знаменитая цифра "26". Все они были увезены из Красноводска якобы для суда в Ашхабад. Но вагон с арестованными rfe дошел до Ашхабада. В темное время суток на 20 сентября 1918 года на 207-м километре Красноводской железной дороги все двадцать шесть арестованных были расстреляны. Здесь были и коммунисты и левые эсеры, народные комиссары и личные телохранители Шаумяна. Один из погибших оказался беспартийным мелким служащим. Но все они вошли в историю как "26 бакинских комиссаров". Микояна не было ни в списках на довольствие, ни в списках арестованных, опубликованных бакинскими газетами. Остались в живых и видные деятели Бакинской коммуны С. Канделаки и Э. Гигоян. Ни в Баку, ни в Красноводской тюрьме долговременно никто не знал о гибели 26 бакинских комиссаров. Турки быстро покинули Азербайджан. Война закончилась победой Антанты. Мусаватистское руководство вступило в сговор с англичанами. Рабочие Баку объявили забастовку, требуя возвращения Степана Шаумяна и его товарищей.

Но в Баку вернулись в феврале 1919 года только Микоян, Канделаки и ещё немного большевиков. Лишь посредством полтора года, уже позже восстановления Советской власти в Баку, были перевезены и патетично захоронены на одной из центральных площадей города останки расстрелянных бакинских комиссаров.

С марта 1919 года А.И. Микоян возглавил подпольную партийную организацию Азербайджана, был членом Кавказского краевого комитета партии. Установив связь с Москвой и Астраханью, он организовал доставку нефтепродуктов для Советской Республики.

В октябре 1919 года по поручению краевого комитета партии, перейдя через деникинский фронт, Анастас Микоян прибыл в Москву, где встречался с создателем первого в мире социалистического государства Владимиром Ильичём Лениным, участвовал в заседаниях Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б), на которых решались вопросы партийного строительства в Баку и Закавказье. Осенью 1919 года он побывал в Москве с докладом о положении на Кавказе, познакомился с Лениным, Кировым, Орджоникидзе, Куйбышевым, Фрунзе, Сталиным, Стасовой, был избран во ВЦИК.

В ночь на 28 апреля 1920 года бакинский пролетариат поднял вооружённое восстание, подготовленное по решению 1-го съезда Коммунистической партии (большевиков) Азербайджана. С передовым отрядом бронепоездов 11-й армии, направленной на поддержку восставших, Анастас Микоян прибыл в Баку, где был оставлен на руководящей партийной работе.

За боевые заслуги в Гражданской войне Микоян А.И. награждён орденом Красного Знамени.

Но Микоян краткосрочно оставался на Кавказе. Неожиданно его вызвали в Москву и направили с мандатом ЦК РКП(б) на работу в Нижегородский губком. Местные руководители встретили двадцатипятилетнего кавказца с недоверием. Положение в городе и в губернии было критическим. Волновался измученный голодом и холодом 50-тысячный гарнизон, недовольство охватило не только крестьян, но и рабочих, месяцами не получавших зарплаты. Опытный пропагандист и агитатор, Микоян действовал не только умело, но и сильно абсолютно. Вскоре он был введен в состав бюро губкома и стал фактическим руководителем губернии, о которой знал ещё недавно только по школьному учебнику географии. Он немного раз встречался с Лениным, участвовал во всех съездах Советов и съездах партии. В мае 1922 года двадцатишестилетний Микоян был избран в состав ЦК РКП(б).

В 1920 - 1921 годах Микоян попадает в "сферу влияния" Сталина и ещё перед Х съездом партии выполняет строй его конфиденциальных поручений. Летом 1922 года по рекомендации Сталина Микоян был назначен секретарем Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б). Вскоре он возглавил СевероКавказский краевой комитет РКП(б) с центром в городе Ростове-на-Дону. В этом крае проживало возле 10 миллионов мужчина. Сюда входили территории казачьих областей - Кубанской, Терской и Войска Донского, Ставропольской, Астраханской и Черноморской губерний, а кроме того семь национальных округов, в которых проживали люди самых различных национальностей. Проблемы, которые приходилось находить решение молодому Микояну, были только сложными. Северный Кавказ ещё недавно служил ареной жестоких боев гражданской войны, отдельные отряды казаков и горцев ещё скрывались в горах Кавказа. И все же в условиях нэпа Северный Кавказ стремительно оправлялся от разрухи и становился опять житницей страны. Микоян крайне категорично требовал сближения с крестьянством и казачеством. В станицах сохранялся казачий быт, одежка, поощрялись более того военные учения, джигитовка, спортивные упражнения. Под лозунгом "Сдействовать казачество опорой Советской власти" эти формирования включались в состав территориальных частей Красной Армии. Крайком разрешил не только горцам, но и казакам носить холодное оружие; было сохранено станичное управление и совместный станичный бюджет. Во многих выступлениях Микоян призывал коммунистов не разрушать церквей и мечетей и не ссориться с крестьянами и казаками на почве религии. Хотя богатые крестьяне и крупные торговцы были лишены избирательных прав, Микоян требовал соблюдения предоставленных им в рамках нэпа экономических прав. Для прекращения партизанской борьбы в крае немного раз объявлялась амнистия. Были приняты меры для развития курортов Минеральных Вод и на Черноморском побережье. Все это создало А.И. Микояну репутацию умелого и опытного администратора и партийного руководителя. Он сблизился со Сталиным и выступал неизменно на его стороне в борьбе с так называемой левой оппозицией. Сталину нравились энергия Микояна, его кавказское происхождение и полная лояльность. Еще в 1922 году Сталин, ставший Генеральным секретарем ЦК партии, продолжал поручать Микояну некоторые деликатные миссии, связанные с .внутрипартийной борьбой.

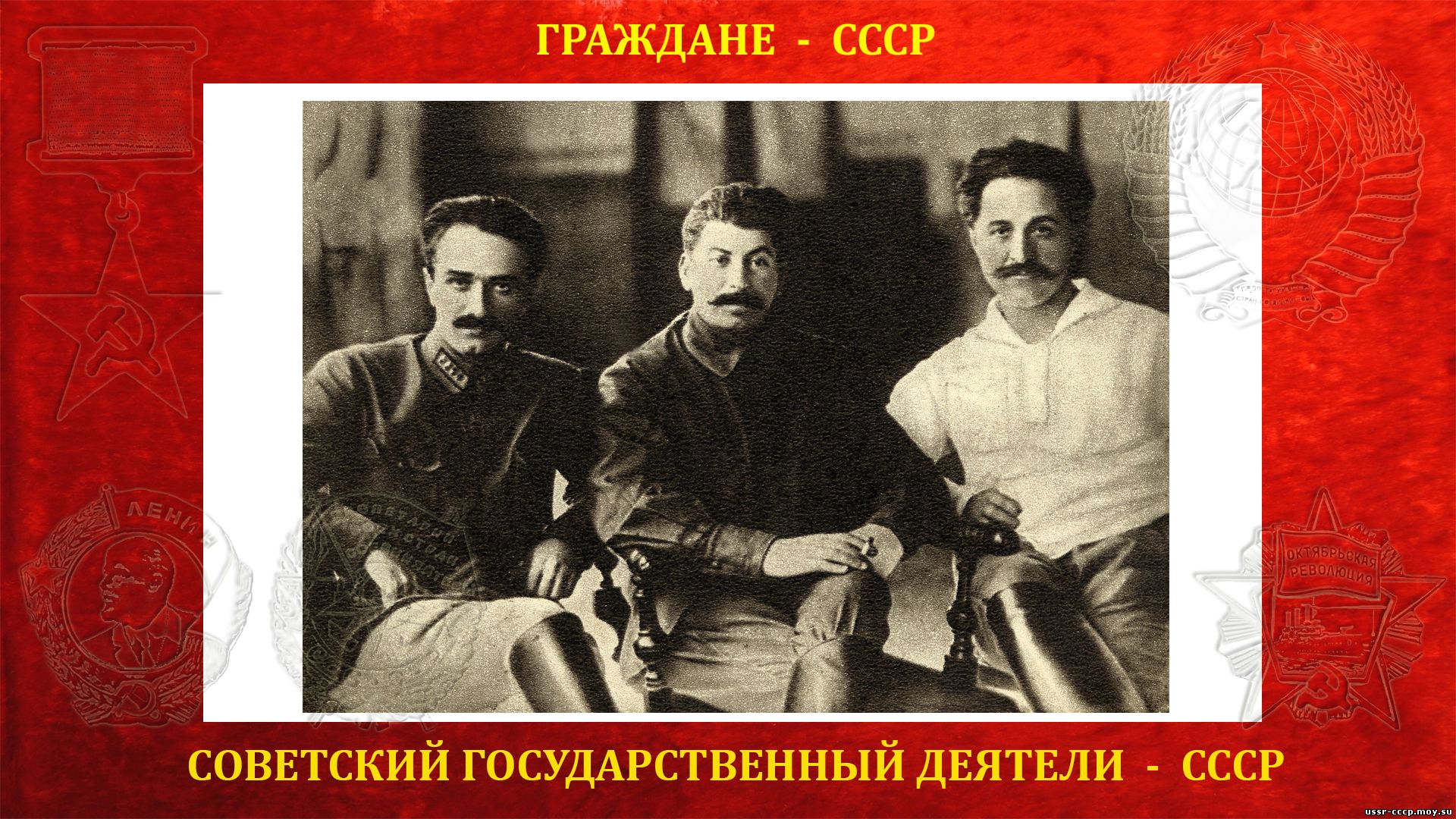

Анастас Микоян, Иосиф Сталин и Григорий Орджоникидзе (Слева на права) 1924 год. Анастас Микоян, Иосиф Сталин и Григорий Орджоникидзе (Слева на права) 1924 год.

|

25.02.1932 г. - АЭРОФЛОТ - Гражданский Воздушный Флот СССР (Полное описание) 25.02.1932 г. - АЭРОФЛОТ - Гражданский Воздушный Флот СССР (Полное описание)

А 25 февраля 1932 года было образовано Главное управление Гражданского воздушного флота (ГУ ГВФ) и учреждено официальное сокращенное наименование гражданской авиации страны — АЭРОФЛОТ. В этом же году был утвержден первый Воздушный кодекс СССР. А 25 февраля 1932 года было образовано Главное управление Гражданского воздушного флота (ГУ ГВФ) и учреждено официальное сокращенное наименование гражданской авиации страны — АЭРОФЛОТ. В этом же году был утвержден первый Воздушный кодекс СССР.

Гражданский флот связал огромную страну в единое пространство — авиаперевозки прочно вошли в жизнь советского человека. Сеть малой авиации и региональные перевозки стали обыденностью — летали часто и много, и по работе, и в отпуск на курорты, и на семейные праздники. Во второй половине XX век мир вошел в эпоху авиапутешествии и советский человек был первым в этой эпохе. Огромная страна росла и крепла, создавая единое пространство, соединенное авиатрассами. И в этом пространстве, как и на маршруте Москва — Ленинград, самолет не конкурировал с поездом — гражданская авиация позволила лишь дополнить связи городов и регионов СССР. К концу второй пятилетки сеть воздушных сообщений превысила 116 тыс. км и по своей протяжённости превзошла линии всех стран мира. По коммерческой загрузке СССР вышел на первое место в мире, превысив на 30% показатели США. Самолётный парк увеличился в 50 раз и полностью был переведен на отечественную технику, аэродромная сеть выросла более чем в 16 раз, километраж воздушных линий — в 12 раз (общий налёт на авиалиниях в 1937 году составил более 54,7 млн. км), количество пилотов — в 80 раз, пассажиропоток увеличился в 10 раз (200 тыс. человек воспользовались услугами Аэрофлота). По темпам роста основных производственных показателей, особенно по грузоперевозкам, по коммерческой загрузке, объёму и разнообразию спецприменения гражданский флот СССР вышел на передовые позиции в мире. В предвоенные тридцатые годы международные линии Аэрофлота заняли одно из важных мест в экономике страны.

Для его работников вводятся форменная одежда и знаки различия, появились 12 категорий личного состава – гражданские аналоги воинских званий. Через 15 лет после основания «Аэрофлот» стал крупнейшей авиакомпанией мира и оставался таковой до 1991 года.

|

Тухачевский Михаил Николаевич - Советский государственный деятель - Маршал СССР - Первый заместитель наркома обороны (1893-1937) (Полное описание) Тухачевский Михаил Николаевич - Советский государственный деятель - Маршал СССР - Первый заместитель наркома обороны (1893-1937) (Полное описание)

Тухачевский Михаил Николаевич родился 16 февраля 1893 года в имении Александровское Дорогобужского уезда Смоленской губернии в дворянской семье, отец Николая Николаевича Тухачевского (1866—1914), мать — Мавра Петровна Милохова (1869—1941), крестьянка. Старинный род Тухачевских возможно происходит по слухам с 13 века. Один из предков этого рода дал начало и знаменитому роду Толстых. Тухачевские были обедневшими дворянами польского происхождения. Михаил был третьим из девятерых детей в семье. Мальчик рано научился читать и читал запоем. Тухачевский Михаил Николаевич родился 16 февраля 1893 года в имении Александровское Дорогобужского уезда Смоленской губернии в дворянской семье, отец Николая Николаевича Тухачевского (1866—1914), мать — Мавра Петровна Милохова (1869—1941), крестьянка. Старинный род Тухачевских возможно происходит по слухам с 13 века. Один из предков этого рода дал начало и знаменитому роду Толстых. Тухачевские были обедневшими дворянами польского происхождения. Михаил был третьим из девятерых детей в семье. Мальчик рано научился читать и читал запоем.

Детство прошло в Пензенской губернии, в поместье его бабушки Софьи Валентиновны, расположенном возле села Вражское Чембарского уезда. С детства Миша увлекался игрой на скрипке, астрономией, изобретательством и конструированием, занимался русской и французской борьбой. Тухачевский обучался в 1 пензенской гимназии, позднее в 10 московской гимназии и в 1 Московском императрицы Екатерины II кадетском корпусе, который окончил в 1912 г. За отличную учебу имя Тухачевского было занесено на мраморную доску корпуса. В том же году он поступил в Александровское военное училище. Окончив его в 1914 г., был произведен в подпоручики гвардии с выходом в Лейб-гвардии Семеновский полк. В этом полку ранее служили и другие представители рода Тухачевских.

Добровольно вступил в Красную армию в марте 1918 года, работал в Военном отделе ВЦИК. Вступил в РКП(б) ранней весной 1918 года, назначен военным комиссаром Московского района обороны.

В июне 1918 года назначен командующим создаваемой 1-й армией Восточного фронта.

В декабре 1918 года Ленин определил юг как главное направление войны, и Тухачевский назначается помощником командующего Южным фронтом (ЮФ) (числился командующим 1-й армии до 4 января), который к этому времени уже активно вёл наступление (с 03 ноября 1918), а с 24 января 1919 года — командующим 8-й армией ЮФ, в состав которой была включена Инзенская стрелковая дивизия, ранее входившая в состав 1-й армии. Войска Южного фронта Красной армии наступали до рубежа рек Дона и Маныча, однако Донская армия белых разбита не была, как считают некоторые — в результате разногласий между главкомом Вацетисом и командармом Тухачевским, с одной стороны, и комфронта Гиттисом (комиссары А. Л. Колегаев, Г. Я. Сокольников и И. И. Ходоровский), с другой. Должность командующего 8-й армией Тухачевский оставил 15 марта 1919 года.

|

Бомбардировщик Ер-2 (Полное описание) Бомбардировщик Ер-2 (Полное описание)

Самолет представлял собой двухмоторный четырехместный цельнометаллический моноплан с крылом типа «обратная чайка» и разнесенным вертикальным оперением. Самолет представлял собой двухмоторный четырехместный цельнометаллический моноплан с крылом типа «обратная чайка» и разнесенным вертикальным оперением.

Каркас фюзеляжа был набран из 40 шпангоутов, 36 неразрезных стрингеров и четырех лонжеронов. Весь набор, за исключением 1-го, 10-го и 15-го шпангоутов выполнялся из дюралевых профилей. Силовые рамы трех указанных шпангоутов изготавливались из стальных хромансилевых труб, при этом 10-й и 15-й шпангоуты имели стыковочные узлы, к которым крепились мотоотсеки.

Кабины штурмана и летчика находились в носовой части фюзеляжа. Между 2-м и 5-м шпангоутами внизу носовой части фюзеляжа имелся застекленный входной люк, смещенный влево от оси. Фонарь летчика также был сдвинут влево от оси фюзеляжа и состоял из двух частей: неподвижного козырька и сдвижной части, передвигавшейся на роликах по направляющим. В остеклении сдвижной части фонаря летчика с левой стороны имелась форточка. В правом борту носовой части фюзеляжа, в районе кресла штурмана, были прорезаны окна, застекленные плексигласом. Кроме того, остекленной выполнялась вся носовая оконечность фюзеляжа, заканчивавшаяся носовой стрелковой установкой. Этим обеспечивался хороший обзор для штурмана, необходимый для навигации и выхода на цель.

В средней части фюзеляжа располагался бомбоотсек, над ним — два топливных бака. Створки бомбоотсека открывались необычно, поскольку петли подвески крепились к средней балке, а не к бортовым лонжеронам, окантовывающим бомболюк. Открывание створок люка производилось усилием пружинных толкателей, закрывание — при помощи тросов. В хвостовой части фюзеляжа располагалась кабина стрелков — люкового (радиста) и верхнего. Стрельба из выпущенной люковой установки велась через нижний входной люк. Крышка люка выполнялась из дюралевых профилей и застеклялась плексигласом. В верхнем хвостовом люке монтировалась стрелковая установка. К хвостовой части фюзеляжа крепились стабилизатор и костыльная опора шасси. Обшивка фюзеляжа выполнялась из дюралевых листов толщиной 1-1,5 мм и соединялась клепкой впотай. Внутри фюзеляжа была обеспечена возможность сквозного прохода от штурмана до стрелков.

Крыло самолета размахом 21,65 м состояло из четырех частей: двух моторных отсеков и двух консолей с отъемными законцовками. Конструкция крыла двухлонжеронная, каждый мотоотсек имел по восемь дюралевых нервюр, а каждая консоль — по 22 нервюры. Силовой каркас мотоотсека представлял собой пространственную ферму, сваренную из стальных хромансилевых труб. В пространство между лонжеронами вкладывался топливный бак, а в носок мотоотсека встраивался маслобак. К поясам переднего лонжерона и его раскосам крепились моторама и пирамида основных стоек шасси. Угол поперечного V мотоотсека составлял — 19°, установочный угол 2°. Стойки шасси и их колеса убирались поворотом назад в среднюю часть мотоотсека. В хвостовой его части между четвертой и восьмой нервюрами имелся посадочный щиток.

Лонжероны консольной части крыла представляли собой клепанные плоские балки с поясами из прессованных дюралевых профилей переменного сечения. Угол поперечного V консолей составлял 7°, стреловидность по передней кромке — 13°. В отсеке крыла между первой и четвертой нервюрами пояса лонжеронов соединялись съемными раскосами. Нервюры имелись двух типов: силовые, с двумя поясами (верхним и нижним) и баковые, с одним только верхним поясом. В консольной части крыла между первой и четвертой нервюрами располагался водорадиатор, воздух к которому подводился по радиаторному каналу из носка консоли. У входа в канал нижняя кромка крыла была сделана подвижной, образуя «губу», прикрепленную к стрингеру на петле. В межлонжеронной части консоли были расположены три бензобака, вкладывавшихся снизу и закрепленных металлическими лентами. Гнезда баков закрывались съемными крышками. На левом крыле между носками седьмой и восьмой нервюр имелась посадочная фара. В задней части консоли на протяжении 1-12 нервюр монтировался посадочный щиток Шренка. Между 12-й нервюрой консоли и второй нервюрой концевого обтекателя располагался разрезной элерон типа Фрайз. Обшивка крыла дюралевая, проклепана впотай. Посадочный щиток и носок элерона также обшивались дюралем, а остальная часть элерона обтягивалась полотном. Элерон левой консоли снабжался триммером, управляемым из кабины летчика.

Горизонтальное оперение размахом 6,8 м устанавливалось с нулевым углом атаки и имело угол поперечного V, равный 7°. Стабилизатор выполнялся трехлонжеронным, с 29 нервюрами и многочисленными стрингерами. Все конструктивные элементы его, включая обшивку — дюралевые. К хвостовой части фюзеляжа стабилизатор крепился болтами, место стыка закрывается обтекателями и ферингами из листового дюраля.

Руль высоты состоял из двух частей, не соединенных между собой. Каркас руля был образован сквозным дюралевым лонжероном в носке, набором штампованных нервюр и ободком хвостовой части. Каждая из половин руля высоты имела триммер и подвешивалась на трех узлах. Каркас руля обтягивался полотном.

Кили выполнялись двухлонжеронными с десятью нервюрами и стрингерами, подобно стабилизатору они обшивались листами дюраля толщиной 0,8 мм. В носке киля смонтированы барабаны антенны. Конструкция рулей поворота аналогична конструкции рулей высоты. Триммер имелся только на правом руле поворота. Оба руля оснащались «рогами» весовой компенсации. Балансиры рулей поворота были вынесены в поток.

Шасси самолета убирающееся, трехопорное с хвостовым колесом. Основные опоры двухстоечные, амортизация их масляно-пневматическая. Колеса основных стоек имели размер 1100×400 мм и оснащались пневмогидравлическими тормозами. Управление подъемом и уборкой основных стоек гидравлическое, с механическим дублером. Убранные колеса размещались в межлонжероном пространстве мотоотсека и частично закрывались снизу створками. Выпуск хвостовой опоры осуществлялся посредством длинного резинового шнура, соединенного со стойками основных опор, а уборка — пружиной. Самолет оснащался двумя двигателями М-105 водяного охлаждения с винтами ВИШ-22Е (диаметр винта — 3 м). Угол установки лопастей винтов регулировался автоматом Р-3 в диапазоне 21 -41°. Подмоторная рама выполнялась из стальных хромансилевых труб и крепилась к переднему лонжерону четырьмя болтами. Мотоустановка закрывалась обтекателем. В носке кока винта имелось отверстие, предназначенное для обдува мотора и его агрегатов. Кок был как бы двойным, с внутренним конусообразным телом. Капот мотора включал переднее кольцо, пять силовых балок и шесть подвижных крышек, с помощью которых обеспечивался подход к мотоустановке.

Горючее размещалось в 14 баках: по три в каждой из консолей, по одному в мотоотсеках, остальные шесть — в фюзеляже. Баки имели протектирование и систему наполнения инертным газом (азотом) от бортовых баллонов. Общая емкость бензобаков — 5440 л. В мотоотсеках крыла над нишами шасси подвешивались два баллона с четыреххлористым углеродом, входивших в состав противопожарной установки. Два маслобака общей емкостью 380 л размещались в носке мотоотсека. Маслорадиатор был смонтирован позади мотоустановки в межлонжеронном пространстве, воздух к нему подавался по изогнутому расширяющемуся патрубку. Сброс воздуха производился через регулируемое жалюзи на верхней поверхности мотогондолы. Жалюзи на консольной части крыла, створки которых также были управляемыми, прикрывали выходы каналов водорадиаторов.

Стрелковое вооружение состояло из носовой, люковой и верхней установок. Носовая установка по типу ДБ-3Ф (последняя создавалась с учетом конструкции носовой установки немецкого Не-111) была смонтирована в передней части фюзеляжа и предназначена для обстрела передней зоны из пулемета ШКАС калибра 7,62 мм. Установка состояла из пулемета, лафета с прицелом, приемника с гильзозвеньеотводом, гибкого рукава, патронного ящика и трех мешков для сбора гильз. В каркас носовой части фюзеляжа был вмонтирован шаровой шарнир, к которому крепился пулемет. Углы обстрела составляли: влево, вверх и вправо — 26°, вниз — 23°. Патронный ящик закреплялся на правом борту кабины штурмана. Стреляные гильзы и звенья собирались в специальный мешок. Два запасных мешка были закреплены слева на борту кабины. Боекомплект установки — 500 патронов.

Нижняя люковая установка МВ-2 конструкции Можаровского и Веневидова монтировалась в нижнем заднем люке между 18-м и 21-м шпангоутами. В походном положении установка убиралась в фюзеляж, для стрельбы она выпускалась в поток под фюзеляж. На подвижном лафете монтировался пулемет ШКАС с прицелом ОП-2Л. Выступающая в поток часть люковой установки закрывалась обтекателем, боковые стенки которого изготавливались из плексигласа. С целью предотвращения прострела хвостового колеса на фюзеляже был смонтирован штырь-ограничитель, исключающий ведение огня в направлении колеса. Углы обстрела: влево-вправо 30°, вверх — 6°, вниз — 65°. Патронная коробка устанавливалась на правом борту фюзеляжа. Звенья и гильзы выбрасывались за борт. Боекомплект установки — 1075 патронов.

На первых серийных самолетах временно, до начала серийных поставок турелей ТАТ-БТ, монтировались серийные верхние установки МВ-3 конструкции Можаровского и Веневидова с пулеметом ШКАС, прицелом ОПТ-1 и боекомплектом 1200 патронов.

Верхняя тяжелая аэродинамическая турель ТАТ-БТ с пулеметом БТ калибра 12,7 мм монтировалась на кольце диаметром 1000 мм, укрепленном в средней части фюзеляжа. Для удобства стрельбы ось пулемета была смещена вправо от оси турели на 100 мм. Прицел коллиматорный К8-Т Углы обстрела: по горизонту — 360°, вверх — 65°, вниз по борту — 45°. Питание пулемета — сменными магазинами по 40 патронов. Турель закрывалась прозрачным экраном, каркас которого был выполнен из труб. На экране имелись аэродинамические компенсаторы в виде двух выпускающихся лепестков. Боекомплект установки — 400 патронов.

Для быстрейшей доводки и отработки самолета ‹…› необходимо провести войсковые испытания с моторами М-105, обязав завод № 18 предъявить | бомбардировщики] к 1 декабря 1940 г.».

В ноябре 1940 года в НИИ ВВС под председательством начальника института генерала А. И, Филина прошел технический совет, который отметил, что «моторы М-105 ‹…› являются слабыми. Признать целесообразным постройку самолетов под АМ-35А и в дальнейшем под АМ-37 или под дизель».

Тем не менее, в 1940 году, не дожидаясь окончания государственных испытаний, авиационному заводу № 18 имени К.Е.Ворошилова, находившемуся в Воронеже, выдали заказ на 70 самолетов ДБ-240 с моторами М-105. В соответствии с приказом Наркомата авиационной промышленности от 09 декабря 1940 года ДБ-240 переименовали в Ер-2 и в следующем году бомбардировщики стали покидать сборочный цех. В апреле выпустили первые семь самолетов, в мае – десять. В июле производство бомбардировщиков завершилось выпуском 71-й машины. Устранение дефектов и учет замечаний заказчика на серийных Ер-2 привело к незначительному их отличию от прототипа. В частности, изменились выхлопные патрубки моторов и установка антенны связной радиостанции, расширили люк в кабине штурмана. Видимо, уже во время войны турельный пулемет БТ заменили на ШКАС, а экипаж сократили до трех человек. Пришлось устранять падение давления бензина, вызывавшее перебои в работе моторов из-за подсоса в топливную систему воздуха из пустых крыльевых баков и дефекты шасси. Были и другие доработки.

Ослабленное оборонительное вооружение быстро дало о себе знать, и вскоре его усилили, вернувшись к первоначальной схеме. Летные характеристики серийных самолетов практически не изменились. Исключением стала максимальная скорость, снизившаяся до 430 километров в час из-за неубирающейся верхней стрелковой установки.

|

Ермолаев В. Г. - Авиаконструктор (1909-1944) (Полное описание) Ермолаев В. Г. - Авиаконструктор (1909-1944) (Полное описание)

Советский авиаконструктор Ермолаев Владимир Григорьевич (29 августа 1909 — 31 декабря 1944) Советский авиаконструктор Ермолаев Владимир Григорьевич (29 августа 1909 — 31 декабря 1944)

Родился в 29 августа 1909 года

Советский авиаконструктор, генерал-майор инженерно-авиационной службы. Окончил МГУ а 1931 году.

Ермолаев пришел в СНИИ ГВФ в 1931 году сразу после окончания механико-математического факультета МГУ. Красивый, уверенный в себе, весьма способный, хорошо подготовленный инженер привлек внимание Бартини, который выделил его из общей массы и фактически стал готовить «на главного конструктора». Спустя много лет Роберт Людвигович так отзывался о своем ученике: «Володя был настоящим главным, самоотверженно-трудолюбивым, прекрасно образованным, человеком был хорошим и, что самое важное, талантливым. Мы вскоре это заметили. Но пришел он к нам совсем молодым инженером, к тому же в самолетостроении в то время утвердилась правильная, в общем, научно обоснованная система разделения труда: каждый конструктор должен был специализироваться в чем-то одном, в одной бригаде — крыла, оперения, аэродинамики, прочности, моторной… В целом система рациональная, однако для проявления таланта именно главного конструктора она оставляла мало возможностей. Знания углублялись, производительность труда конструктора росла, зато круг его интересов суживался.

Посоветовавшись о Володе, мы направили его сначала в бригаду аэродинамики: рассчитай крыло! Оттуда — в бригаду прочности: рассчитай конструкцию крыла на нагрузки, которые сам же определил как аэродинамик. Оттуда — в конструкторскую бригаду: вычерти крыло! Оттуда — на производство. И опять к аэродинамикам: рассчитай оперение!… И так — по всем бригадам и цехам, по всем агрегатам, в несколько кругов. Очень эффективный прием, думаю, что он и сейчас годится.»

В доводке самолета большую работу проделали В.Г. Ермолаев и ведущие инженеры НИИ ГВФ А.А.Радциг и З.Б.Ценципер. Сохраненный самолет передали для дальнейших испытаний в НИИ ГВФ, вменив в обязанности завода № 240 выполнение по нему всех необходимых работ. Одновременно пилотов В.А.Матвеева и Н.П.Шебанова зачислили в штат НИИ ГВФ. Неопределенность с самолетом длилась недолго, около месяца и в феврале 1937 года завод № 240 получил задание «…переоборудовать самолет в специальный вариант для получения скоростной дальности.»

|

Шебанов Н. П. - Летчик-испытатель (1899-1953) (Полное описание) Шебанов Н. П. - Летчик-испытатель (1899-1953) (Полное описание)

Летчик-испытатель, полковник.

Родился в 1899 году.

В армии с 1918 года. 14 августа 1918 года зачислен в в Московскую лётную школу по письменному распоряжению Ленина. По окончании школы оставлен в ней инструктором. 7 мая 1922 на Ходынке победил в соревнованиях на точность приземления при планировании с 3 поворотами с 600 м, опередив К.К.Арцеулова и А.И.Жукова. С 1923 года — в запасе. В армии с 1918 года. 14 августа 1918 года зачислен в в Московскую лётную школу по письменному распоряжению Ленина. По окончании школы оставлен в ней инструктором. 7 мая 1922 на Ходынке победил в соревнованиях на точность приземления при планировании с 3 поворотами с 600 м, опередив К.К.Арцеулова и А.И.Жукова. С 1923 года — в запасе.

В 1923 года работал пилотом Русско-Германского общества воздушных сообщений «Дерулюфт» (Москва — Кенигсберг, Москва — Берлин). В числе первых советских лётчиков гражданского воздушного флота (ГВФ) он освоил трехмоторный цельнометаллический самолет АНТ-9 конструкции А. Н. Туполева.

21 июля 1926 г. из-за неисправности двигателя в 100 км от Кельна был прекращен начавшийся 16 июля 1926 перелет по Европе Н.П.Шебанова и С.В.Баранцева на ПМ-1 Московский Авиахим, в продолжении перелета Москва-Кенигсберг.

В числе первых в ГВФ освоил трехмоторный цельнометаллический самолет АНТ-9 конструкции А.Н.Туполева.

Говоря о самолете СТАЛЬ-7, нельзя не сказать о его испытателе — пилоте Н.П.Шебанове. Он получил широкую известность в 24 февраля 1936 году

|

Юмашев А. Б. - Лётчик-испытатель (1902-1988) (Полное описание) Юмашев А. Б. - Лётчик-испытатель (1902-1988) (Полное описание)

Андрей Борисович Юмашев родился в Петербурге в 1902 году. Учился в гимназии, увлекался рисованием, поступил в художественную школу. Революция круто изменила жизнь. Андрей Борисович Юмашев родился в Петербурге в 1902 году. Учился в гимназии, увлекался рисованием, поступил в художественную школу. Революция круто изменила жизнь.

В 1918 году работал землемером, в 16 лет, скрывая возраст, Юмашев добровольно вступает в Красную армию. Попадает в артиллерийскую часть и воюет на Южном фронте. Участник гражданской войны: в октябре 1920 года — феврале 1921 года — боец артиллерийского дивизиона (Южный фронт); участвовал в разгроме Врангеля и банд Махно. В 1921 году окончил Севастопольские артиллерийские курсы.

В 1923 году окончил Егорьевскую военно-теоретическую авиационную школу.

В 1924 году окончил Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков и Серпуховскую высшую школу воздушного боя, стрельбы и бомбометания.В летной школе Юмашев увлекся планерами. Он сам проектировал и конструировал эти летательные аппараты. Служил в строевых частях ВВС (Киевский военный округ).

В 1925 году в Коктебеле проводились Международные соревнования планеристов. Юмашев принимал в них участие со своим планером Ю-1 и занял почетное призовое место. Успешно закончив летную школу, Андрей Борисович быстро овладел искусством высшего пилотажа и стал совершенствоваться как летчик-испытатель. В этом качестве в 1927 году его пригласили в НИИ ВВС. Там он испытывал новые самолеты, совершал рекордные полеты. В 1925 году в Коктебеле проводились Международные соревнования планеристов. Юмашев принимал в них участие со своим планером Ю-1 и занял почетное призовое место. Успешно закончив летную школу, Андрей Борисович быстро овладел искусством высшего пилотажа и стал совершенствоваться как летчик-испытатель. В этом качестве в 1927 году его пригласили в НИИ ВВС. Там он испытывал новые самолеты, совершал рекордные полеты.

В сентябре 1928 года на планере «Гамаюн» впервые в СССР выполнил планирующий полет в термическом потоке и установил два советских рекорда: дальность полета по прямой (14 км) и максимальная высота над точкой взлета (375 м).

|

|

Календарь |

|---|

| « Июль 2025 » |

| Пн |

Вт |

Ср |

Чт |

Пт |

Сб |

Вс |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | |

|

Шебанов Н. П. - Летчик-испытатель (1899-1953) (Полное описание)

Шебанов Н. П. - Летчик-испытатель (1899-1953) (Полное описание)

В армии с 1918 года. 14 августа 1918 года зачислен в в Московскую лётную школу по письменному распоряжению Ленина. По окончании школы оставлен в ней инструктором. 7 мая 1922 на Ходынке победил в соревнованиях на точность приземления при планировании с 3 поворотами с 600 м, опередив К.К.Арцеулова и А.И.Жукова. С 1923 года — в запасе.

В армии с 1918 года. 14 августа 1918 года зачислен в в Московскую лётную школу по письменному распоряжению Ленина. По окончании школы оставлен в ней инструктором. 7 мая 1922 на Ходынке победил в соревнованиях на точность приземления при планировании с 3 поворотами с 600 м, опередив К.К.Арцеулова и А.И.Жукова. С 1923 года — в запасе.