|

Каталог статей СССР

АГИ-1 (2-й серии) — Авиагоризонт — Гироскопический прибор СССР

П р и м е ч а н и е. Применение цветной светящейся массы на указательных элементах прибора даёт наглядную ориентировку по углам крена и тангажа во время ночных полётов.

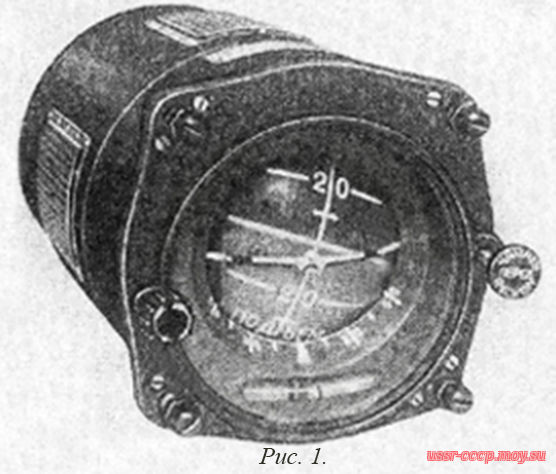

III. Система показаний авиагоризонта АГИ-1 (2-й серии) Авиагоризонт АГИ-1 (2-й серии) представляет собой комбинированные приборы, состоящие из двух самостоятельных визуальных приборов: гироскопической вертикали и указателя скольжения. Показания авиагоризонта, определяющие положение самолёта по углам крена и тангажа, осуществляется следующим образом. Рис. 2. Авиагоризонт АГИ-1 (2-й серии) (вид с переди). 1—фланец, 2—силуэт самолётика, 3—сферическая шкала, 4—индекс-горизонт, 5—шкала тангажа, 6—шкала крена, 7—указатель скольжения, 8—индекс указателя скольжения, 9—ручка перемещения силуэта самолётика, 10—шпильки и гайки крепления прибора, 11—пусковая кнопка.

На фланце 1, связанном с корпусом прибора, укреплён силуэт самолётика 2, который при эволюциях самолёта не изменяет своего положения относительно самолёта (рис. 2). Сферическая шкала 3 окрашена в два цвета: верхняя половина — в коричневый цвет (земля), нижняя половина — в голубой цвет (небо). Линия раздела двух цветных полусфер (индекс-горизонт 4) является линией искусственного горизонта. На сферической шкале прибора имеется вертикальная линия 5 (меридиан с нанесёнными на ней горизонтальными отметками) углов тангажа. Горизонтальные отметки нанесены через каждые 10º и оцифрованы через 20º. На коричневой части шкалы сделаны надписи «Спуск», а на голубой части — «Подъём». Зоны нечувствительности авиагоризонта к углам крена (при углах тангажа 80—90º) на коричневой и голубой части шкалы обведены кругами. Углы тангажа отсчитываются по положению центра силуэта самолётика относительно сферической шкалы. Шкала углов крена 6 нанесена на экране, закреплённом на корпусе прибора, и имеет деления через 15º. Оцифровка нанесена на отметках углов крена 30º и 60º. Углы крена отсчитывают по положению линии меридиана относительно нулевого индекса этой шкалы. Сферическая шкала прибора стабилизирована гироскопом, вследствие чего линия горизонта, нанесённая на шкале прибора остаётся параллельной плоскости истинного горизонта. При этом голубая часть шкалы (небо) всегда остаётся обращённой к земле. При эволюциях вместе с самолётом перемещается корпус прибора относительно сферической шкалы. Вследствие этого через лицевую, остеклённую часть корпуса прибора будет виден тот или иной участок стабилизированной сферической шкалы и соответствующие деления, нанесённые на ней. Так как корпус авиагоризонта закреплён на приборной доске и лётчик в полёте не изменяет своего положения относительно кабины, ему будет казаться, что движется сферическая шкала прибора с нанесёнными на ней линией искусственного горизонта, линией меридианов и оцифровкой, а силуэт самолётика не изменяет своего положения относительно корпуса прибора. По положению сферической шкалы относительно силуэта самолётика определяется любое положение самолёта в пространстве (по углам крена и тангажа). Авиагоризонт АГИ-1 (2-й серии) позволяет определять положение самолёта по углам крена и тангажа: а) приблизительно (качественно), когда лётчик должен одним взглядом определять пространственное положение самолёта и Угол тангажа определяют: а) приблизительно — по положению силуэта самолётика 2, связанного с корпусом прибора, по отношению к цветным фонам на сферической шкале 3, связанной с гироскопом; Угол крена определяют: а) приблизительно — по положению линии меридиана 5 относительно нулевого индекса шкалы кренов. Если линия меридиана находится справа нулевого индекса — правый крен, если с лева — левый крен; Скольжение самолёта определяют по положению шарика указателя скольжения 7 относительно центральных индексов 8.

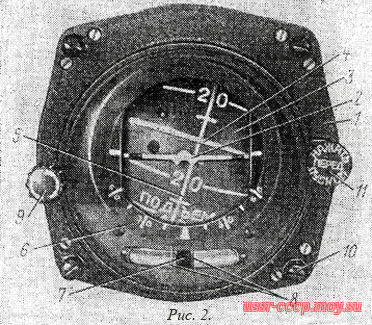

IV. Принципиальная схема АГИ-1 (2-й серии)Принципиальные и конструктивные особенности приборов Авиагоризонт АГИ-1 (2-й серии) разработан для самолётов, имеющих неограниченный диапазон углов крена и тангажа (например, истребители), с учётом тактики применения этих самолётов в сложных метеорологических условиях и ночью. Это назначение приборов определило их следующие принципиальные и конструктивные особенности: 1. Устойчивость гироскопа авиагоризонтов не зависит от положения самолёта по углам крена и тангажа. Рис. 3. Расположение гироскопа авиагоризонта на самолёте. Устойчивость трёхстепенных гироскопов авиагоризонтов, рассчитанных на небольшой угловой диапазон работы, зависит от величины углов крена и тангажа. Если гироскоп авиагоризонта расположен на самолёте так, как указано на (Рис. 3(б), то устойчивость такого гироскопа определяется произведением Jφ cos γ ,

В приведённом выражении устойчивости гироскопа J и φ зависят от конструкции гироскопа и являются для каждого конкретного авиагоризонта величинами постоянными. Величина cos γ зависит от угла крена (γ), а следовательно, и устойчивость гироскопа, приведённого на (рис. 3(б)) зависит от угла крена (γ). При горизонтальном полёте без крена (γ=0) величина cos γ = 1, следовательно, устойчивость гироскопа будет наибольшей. Во время эволюции с кренами, например виражей, устойчивость, уменьшается тем больше, чем больший угол крена имеет самолёт. При углах крена, близких к 90º, (боевой разворот, полупетля, бочка и т. п.) устойчивость гироскопа полностью (или почти полностью) теряется, так как cos 90º = 0 (Jφ cos 90º = 0). Ось гироскопа в таком положении может сбиваться с вертикального направления на углы до 30º. Если гироскоп авиагоризонта расположен на самолёте так, как указано на (рис. 3(а)), то его устойчивость не будет зависеть от угла крена, но будет определяться углом тангажа. Устойчивость такого гироскопа определяется выражением J φ cos θ, где θ — угол тангажа. При горизонтальном полёте (θ=0) устойчивость гироскопа — наибольшая; при выполнении самолётом вертикальных фигур, (перля и полупетля Нестерова и т. п.) когда углы тангажа близки к 90º, устойчивость гироскопа также теряется и ось сбивается с вертикального направления. Чтобы можно было пользоваться прибором после совершения таких эволюций, необходимо ждать 5—10 мин, пока коррекционное устройство прибора восстановит ось гироскопа в вертикальное положение, или пользоваться арретирующим устройством. Последнее обременительно для лётчика, так как при разарретировании прибора требуется поставить самолёт в линию горизонтального полёта, а после выждать около 1 мин, чтобы дать возможность коррекционному устройству прибора устранить ошибки, возникшие при разарретировании. Только после этого прибор будет давать правильные показания. Естественно, что в боевых условиях лётчик не всегда сможет выполнять такие операции (отсутствие времени, полет в сложных метеорологических условиях и т. п.). Основная особенность гироскопа АГИ-1 (2-й серии) заключается в том, что их устойчивость постоянно сохраняется максимальной независимо от величины угла крена и тангажа самолёта. Это достигается благодаря автоматическому выдерживанию угла между внешней осью подвеса гироскопа и его главной осью равным 90º, поэтому угол, стоящий под знаком косинуса в выражении устойчивости, всегда равен нулю, а само выражение устойчивости для гиросистем АГИ-1 (2-й серии) примет вид J φ cos 0=J φ 1 = J φ.

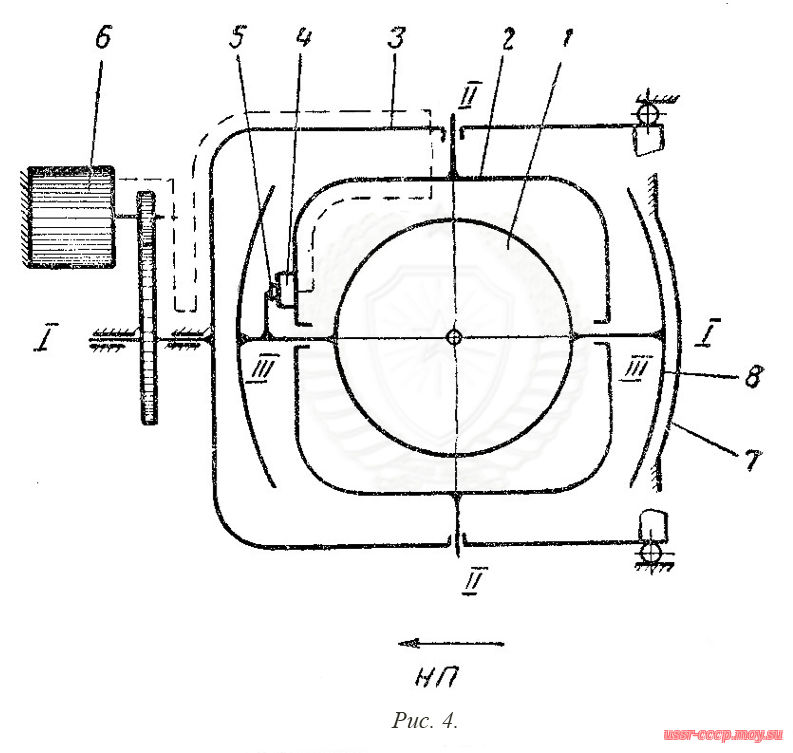

Рис. 4. Гиросистема АГИ-1 (2-й серии) 1—гироузел, 2—карданная рама, 3—следящая рама, 4—включатель мотора, 5—контакты включателя чувствительного элемента, 6—мотор отработки, 7—силуэт самолётика, 8—сферическая шкала.

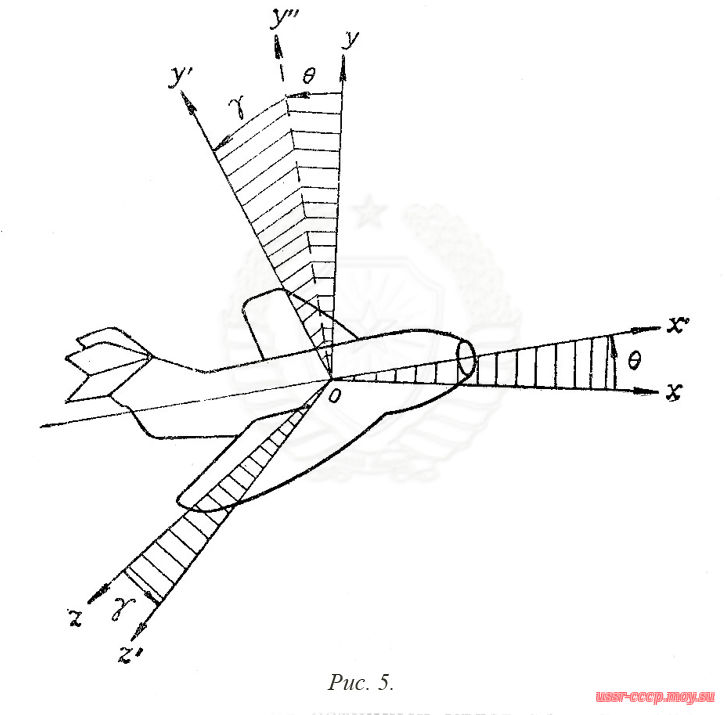

Схема гиросистемы авиагоризонта приведена на (рис. 4). Трёхстепенный гироскоп, состоящий из гироузла 1 и карданной рамы 2,подвешен на шарикоподшипниках в следящей раме 3 (коррекционное устройство не показано). На карданной раме 2 расположен включатель 4, по которому скользят контакты 5, связанные с гироузлом 1. Включатель с контактами является чувствительным элементом. Он определяет отклонения оси II—II карданной рамы от перпендикулярного положения относительно главной оси гироскопа, которые происходят при кренах самолёта, и подаёт соответствующую команду индукционному мотору 6. Последний, получив команду, вращает следящую раму 3 и вместе с ней ось II—II карданной рамы 2 до тех пор, пока не восстановится перпендикулярное положение указанных осей. Если скорость отработки мотора выбрать больше максимальной скорости креновых эволюций истребителя, перпендикулярное положение осей будет поддерживаться во время любой эволюции и, следовательно, устойчивость гироскопа будет сохранять своё максимальное значение. Следовательно, гиросистема АГИ-1 (2-й серии) не теряет своих степеней свободы при эволюциях и сохраняет постоянно свою максимальную устойчивость. Ось гироскопа не сбивается с вертикального направления, как это происходит с гироскопами авиагоризонтов, приведённых в на (рис. 3). Вследствие этого свойства гиросистем авиагоризонтов отпадает принципиальная необходимость в арретирующем устройстве и связанное с ним сложное обслуживание прибора в полёте. 2. Авиагоризонт АГИ-1 (2-й серии) измеряет истинные углы крена и тангажа. Авиагоризонт, предназначенный для пространственной ориентировки, должен измерять углы крена и тангажа без искажений, т. е. истинные углы. Если обозначить оси самолёта так, как показано на (рис. 5), и поместить в центр тяжести самолёта другую систему координат, в которой ось oy направлена по вертикали, ось ox находится в вертикальной плоскости, проходящей через продольную ось самолёта, а ось oz перпендикулярна первым двум (при этом оси ox и oz находятся в горизонтальной плоскости) тогда истинным углом тангажа будет называться угол (θ), заключённый между осью ox' и ox (угол наклона продольной оси самолёта к плоскости горизонта), а истинным углом крена — угол (γ), заключённый между нормальной осью самолёта oy' и её проекцией oy'' на вертикальную плоскость, проходящую через продольную ось самолёта ox' (угол поворота самолёта вокруг его продольной оси ox'). Рис. 5. Обозначение истинных углов тангажа (θ) и крена (γ) самолёта. ox'—продольная ось самолёта, oy'—нормальная (вертикальная) ось самолёта, oz'—поперечная ось самолёта, о—центр тяжести самолёта.

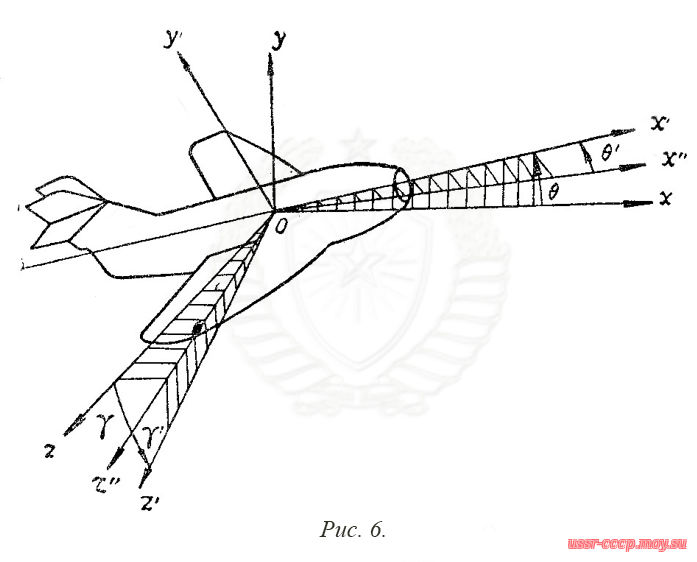

Авиагоризонт АГК-47Б с гироскопом, расположенным так, как указано на (рис. 3(б)), изменяет угол γ' крена как угол наклона поперечной оси oz' самолёта к плоскости горизонта, т. е. угол, заключённый между осью oz'' и её проекцией (рис. 6) на горизонтальную плоскость xoz. Угол крена γ', показываемый таким авиагоризонтом, будет равен истинному углу крена γ только при горизонтальном полёте. При наличии угла тангажа γ может значительно отличаться от истинного угла крена. Так например, при повороте самолёта на 180º вокруг продольной оси авиагоризонт покажет угол крена γ' =0º, т. е. покажет набор высоты при нулевом крене. Угол тангажа θ' такой авиагоризонт измеряет как угол поворота самолёта относительно поперечной оси oz'. Он заключён между продольной осью самолёта ox' и линией ox'' пересечения плоскости y' ox' и горизонтальной плоскости xoz. Угол тангажа θ', показываемый таким авиагоризонтом, будет равен истинному углу тангажа θ только при полёте без крена (γ =0º). При наличии угла крена угол θ' может значительно отличаться от угла истинного тангажа θ. Рис. 6. Углы тангажа (θ') и крена (γ'), измеряемые авиагоризонтом АГК-47Б.

Так например, на боевом развороте с углом истинного крена γ =90º авиагоризонт будет при изменении истинного угла тангажа θ самолёта показывать изменение угла крена, в то время как последний в действительности не меняется и не покажет изменения угла тангажа. Правильное поставленное положение самолёта лётчик может определить только по авиагоризонту, измеряющему истинные углы крена и тангажа. Поэтому авиагоризонты, у которых гироскопическая система расположена так, как показано на (рис. 3(б)), необходимо перед выполнением фигур сложного пилотажа арретировать не только из-за потери устойчивости гироскопа, но и больших ошибок авиагоризонта в показаниях. Если гиросистему расположить так, чтобы внешняя ось кардана I—I была параллельна продольной оси самолёта (см. рис. 3(а)), то гиросистема будет измерять угол тангажа относительно внутренней оси II—II кардана, которая всегда расположена в горизонтальной плоскости независимо от пространственного положения самолёта. В этом случае будет измеряться истинныё угол тангажа самолёта — угол наклона продольной оси самолёта относительно горизонтальной плоскости (θ). Угол крена, измеряемый вокруг внешней оси кардана I—I, параллельной продольной оси самолёта, будет углом поворота самолёта вокруг его продольной оси, т. е. истинным углом крена (γ). Следовательно, необходимым условием для измерения истинного угла тангажа является измерение его относительно той карданной оси гироскопа, которая стабилизирована в плоскости горизонта. Для измерения же истинного угла крена необходимо, чтобы ось относительно которой измеряется крен, была параллельна продольной оси самолёта. Гиросистема, расположенная, как показано на (рис. 3(а)), отвечает требованиям правильного измерения углов тангажа и крена, однако она не отвечает условиям постоянства устойчивости при эволюциях: при выполнении вертикальных эволюций устойчивость уменьшается при угле тангажа, равном 90º, что бывает при петлях и полупетлях Нестерова, переворотах и т. п. полностью теряется так же, как теряет устойчивость при выполнении эволюций с глубокими кренами гиросистема, расположенная, как показано на (рис. 3(б)). В гиросистеме АГИ-1 (2-й серии) (см. рис. 4) перечисленные требования к измерению истинных углов полностью соблюдаются. Угол тангажа измеряется вокруг оси II—II, расположенной в плоскости горизонта. Разница по сравнению с системой, приведённой на (рис. 3(а)), заключается лишь в том, что этой схеме (см. рис. 4) ось измерения тангажа стабилизируется в горизонтальной плоскости гироскопом, а в схеме АГИ-1 (2-й серии) она стабилизируется системой, состоящей из чувствительного элемента 4 и 5, следящей рамы 3 и мотора 6. Угол крена измеряется вокруг оси I—I, которая расположена параллельно продольной оси самолёта. Следовательно, гиросистема АГИ-1 (2-й серии) измеряет истинные узлы тангажа и крена: тангаж — как угол наклона продольной оси самолёта к плоскости горизонта и крен — как угол поворота самолёта вокруг его продольной оси. Следует, однако, заметить, что точность измерения угла крена гиросистемой рассматриваемого авиагоризонта уменьшается с увеличением угла тангажа. При угле тангажа 70º ошибка в определении угла крена составляет 2,5—5º, при угле тангажа 75º — составляет 3,5—7º, при угле тангажа 80º — составляет 5,5—11º. Дальнейшее увеличение угла тангажа вызывает резкое возрастание этой ошибки. Когда угол тангажа равен 90º (отвесное снижение или набор высоты), измерение угла крена как угла самолёта вокруг продольной оси становится неопределённым, так как продольная ось самолёта в этом случае совпадает с направлением главной оси. При выходе самолёта из этого сектора (тангаж 80—90º) прибор снова показывает истинные углы крена. Точность измерения углов тангажа не зависит от величины углов тангажа и крена. 3. Авиагоризонт АГИ-1 (2-й серии) имеет практически неограниченный диапазон измерения углов крена и тангажа. Для пространственной ориентировки лётчику и особенно лётчику-истребителю необходимо, чтобы авиагоризонт не только измерял истинные углы крена и тангажа, но имел неограниченный диапазон измерения этих углов, так как самолёт-истребитель при выполнении фигур высшего пилотажа может занимать любое положение в пространстве. Для того чтобы обеспечить эти требования, система показаний авиагоризонта АГИ-1 (2-й серии) выполнена не так, как в авиагоризонте АГК-47Б.

Источник: https://ussr-cccp.moy.su/index/aviacija_sssr/0-10 Просмотров: 317

|

| |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||