|

Каталог статей СССР

Система регистрации режимов полёта МСРП-12-96(-1)-С2 — Библиотека СССР (стр. 17в—26 из 112)

18 СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ РЕЖИМОВ ПОЛЁТА МСРП-12-96(-1)-С2 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИРис. 6. Временные диаграммы работы кодирующего устройства КУ.

19 СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ РЕЖИМОВ ПОЛЁТА МСРП-12-96(-1)-С2 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

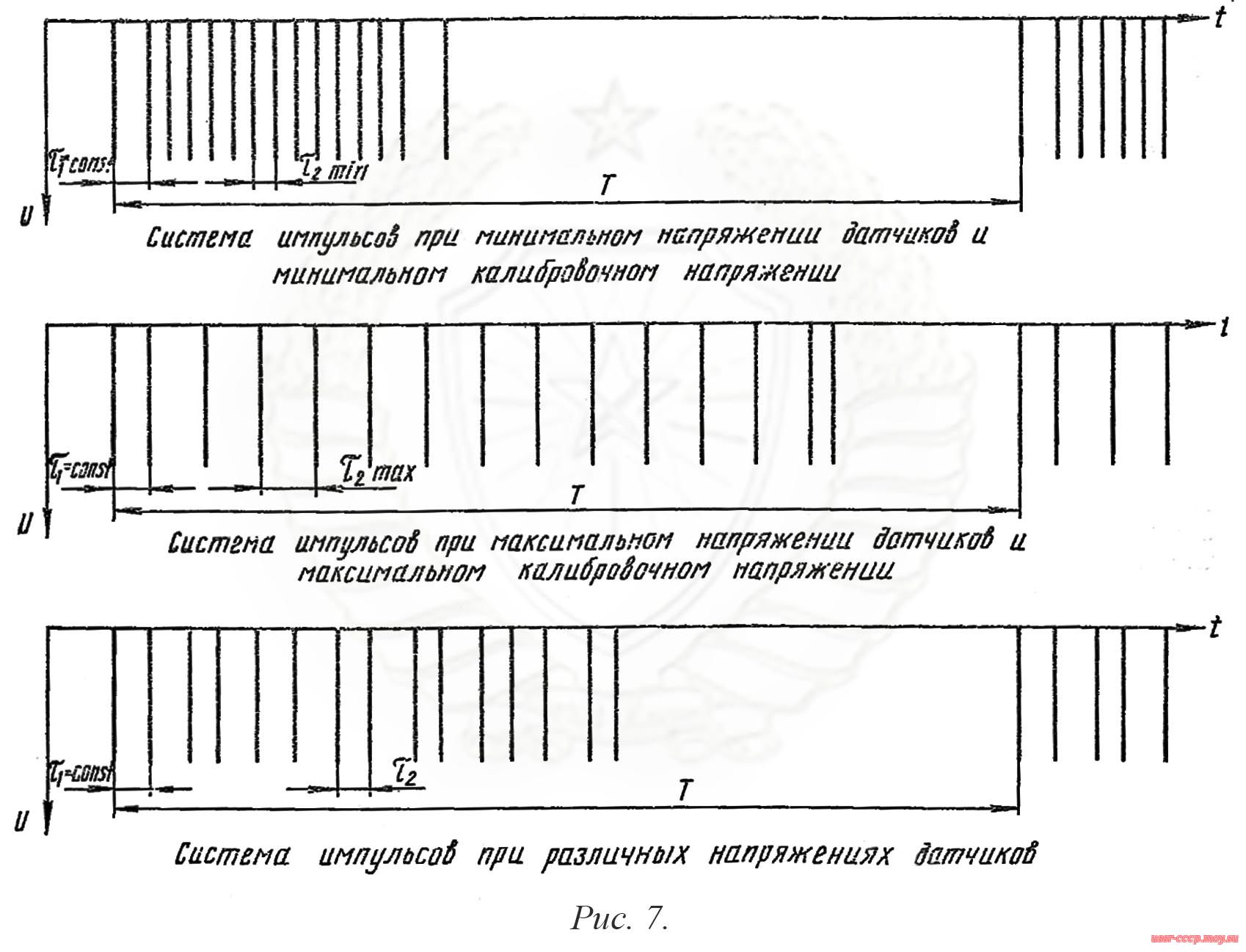

Последняя кодирующая ячейка (Л14) служит для кодирования сигналов отметки времени. Управляющее напряжение подаётся от ЭОВ, представляющего собой мультивибратор в автоколебательном режиме с периодом следования импульсов 1 с с длительностью 0,5 с, причём, наличию сигнала отметки времени соответствует длительность импульса tмакс=3900 мкс, отсутствию отметки времени — tмин=1750 мкс. Для облегчения регулировки часового канала с помощью УП-—МСРИ в схему введён контакт В при замыкании которого от ЭОВ постоянно подаётся сигнал, соответствующий tмакс. После поочерёдного срабатывания кодирующие ячейки приходят в устойчивое состояние, в котором находятся до прихода следующего запускающего импульса от кадрового мультивибратора. Положительные импульсы с анодов Лб дифференцируются цепочками С3, R46; С4, 47; ...С15, R58 и на вход усилителя-смесителя (Л15а) через диоды ДЗ—Д15 поступает серия из 15 отрицательных импульсов (см. рис. 6, л), расстояния между которыми пропорциональны напряжениям датчиков. С выхода усилителя серия, состоящая из 15 положительных импульсов (см. рис. 6, м), поступает на схему запуска (Л15б) блокинг-генератора (Л16), работающего в ждущем режиме. Отрицательными импульсами (см. рис. 6, н), поступающими с выхода схемы запуска, запускается блокинг-генератор, который вырабатывает отрицательные импульсы длительностью 3 мкс и амплитудой 80—100 В (см. рис. 6, о). Сформированная серия из 15 импульсов отрицательной полярности подаётся на магнитную головку ЛПМ для записи на магнитную ленту.* Блок питания (транзисторы Т8, Т9 — мультивибратор, Т5 — широтноимпульсный модулятор, Т6, Т11 — предварительный каскад и Т1 Т2 — ключевой каскад с трансформатором Тр1 усилителя мощности) представляет собой однотактный преобразователь напряжения +27 В постоянного тока в стабилизированные вторичные напряжения ~6,3 В переменного тока для питания цепей накала р/ламп, 150 В постоянного тока при питании анодов р/ламп, -27 В постоянного тока для питания цепей блокинг-генератора. Работа блока питания описана в (разделе 4 приложения 1) к настоящему руководству по технической эксплуатации. Реле на транзисторах Т12, Т13, Т14, реле Р5 и конденсаторе С73 предназначено для задержки на время от 0,5 до 1,5 минуты включения анодного напряжения р/ламп с целью облегчения их работы при прогреве. Для расшифровки записанной информации периодически, один раз за 60 с, производится подача калибровочных напряжений от блока питания типа БП-7. Это осуществляется с помощью калибровочного устройства, включающего реле Р1—Р4. Сначала срабатывают реле Р1, Р2, РЗ, при этом на все каналы одновременно подаётся минимальное напряжение, что должно соответствовать длительности импульсов 1750 мкс. Через 0,7 с подаётся питание (27 В) на реле Р4, после срабатывания которого на все каналы подаётся максимальное напряжение (6,3 В), что должно соответствовать длительности импульсов 3900 мкс. Через 0,7 с обесточиваются реле Р1, Р2, РЗ и отключаются калибровочные напряжения. Регулировка минимальной и максимальной длительностей импульсов кодирующих ячеек производится с помощью потенциометров R59—R70 (установка 1750 мкс) и R77—R88 (установка 3900 мкс). На (рис. 7) представлены диаграммы, поясняющие работу КУ в момент подачи калибровочных напряжений. КУ (рис. 4) состоит из каркаса, в котором установлены шасси, радиатор с транзисторами, двойные платы с элементами кодирующих ячеек, лицевой панели 3 и кожуха 1. На шасси установлены силовой трансформатор и элементы схемы преобразователя напряжения. На лицевой панели находятся три штепсельных разъёма: разъём 6 служит для подключения датчиков; На лицевой панели установлены контрольные гнезда для проверки: — кадрового мультивибратора (А и Б}; Собранный каркас с лицевой панелью закреплен в кожухе винтами. Кожух имеет жалюзи для охлаждения и маркированные отверстия 2, 12 с двух сторон для настройки кодирующих ячеек, (нижний ряд — для регулировки tмакс, верхний ряд — для регулировки tмин). Для устранения возможности неквалифицированной подрегулировки кодирующих ячеек отверстия закрыты планками 13, которые при необходимости регулировки снимают. После регулировки планки устанавливают на место и пломбируют краской. На дне кожуха имеются четыре ножки 8, которые одновременно служат фиксаторами при установке КУ в отверстия 10 на основании 9 с амортизаторами 11. КУ удерживается на основании замком 7.

20 СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ РЕЖИМОВ ПОЛЁТА МСРП-12-96(-1)-С2 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИРис. 7. Временные диаграммы работы кодирующего устройства КУ в момент подачи калибровочных напряжений.

21 СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ РЕЖИМОВ ПОЛЁТА МСРП-12-96(-1)-С2 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИРис. 8. Лентопротяжный механизм ЛПМ в защитном контейнере (верхняя полусфера поднята). 1—нижняя полусфера контейнера; 2—верхняя полусфера контейнера; 3—поворотное кольцо запорного устройства; 4—кронштейн-упор; 5—болт замка; 6—гайка замка; 7—фиксатор; 8—захват; 9—вырез; 10—ключ.

22 СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ РЕЖИМОВ ПОЛЁТА МСРП-12-96(-1)-С2 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ6.2. Лентопротяжный механизм 6.2.1. Назначение, принцип действия, конструкция

Н а з н а ч е н и е ЛПМ в защитном контейнере служит для записи и сохранения информации о режимах полета на магнитной ленте.

П р и н ц и п д е й с т в и я Принцип записи электрических сигналов магнитным способом основывается на свойстве магнитных веществ сохранять остаточную намагниченность после того, как удалено поле, вызвавшее её. В обмотке головки возникает э.д.с., пропорциональная скорости изменения потока, пронизывающего сердечник. Таким образом, магнитная запись обладает той особенностью, что принципиально невозможно воспроизвести записанные сигналы, изменяющиеся с малой частотой (порядка 1—5 Гц). Большинство же процессов, подлежащих записи во время полёта летательных аппаратов, изменяются именно с малой частотой. Поэтому непосредственная запись на магнитную ленту напряжений датчиков полностью исключается. Применение КУ позволяет исключить необходимость точной передачи формы записанного импульса, достаточно записать лишь сигнал, указывающий на временное положение этого импульса. С помощью формирующих блоков таким импульсным сигналам можно придать нужную форму. В системе МСРП-12-96 длительность записываемых импульсов порядка 3 мкс. Ширина щели магнитной головки 10—15 мкм. ЛПМ построен по однодвигательной схеме. Кассеты ЛПМ расположены одна над другой. Для уменьшения детонации и повышения стабильности средней скорости применён петлевой тракт, при котором прижим ленты к ведущему валу осуществляется двумя прижимными роликами (с двух сторон вала). ЛМИ имеет одну скорость протяжки ленты — 96 мм/с. Кассета вмещает 250 м ленты, что обеспечивает 38 мин. записи в одну сторону и 38 мин. в обратном направлении, т. е. общее время записи составляет 75 мин. Нестабильность средней скорости протяжки ленты не выходит за пределы ±1%, что обеспечивается системой стабилизации натяжения ленты, работающей от следящего щупа. ЛПМ работает непрерывно в течение всего полёта и сохраняет запись последних 75 мин. полёта. При закрытии крышки ЛПМ прибор включается нажатием рычага концевого выключателя 1 (рис. 9) независимо от положения переключателя 2. Принципиальная электрическая схема ЛПМ представлена на (рис. 10). Серия импульсов от КУ подаётся на головки записи через контакты 1, 2 разъёма Ш4. Постоянное напряжение 27 В подаётся на головки подмагничивания через контакты 3, 4 разъёма Ш5. Резистор R8 служит для установки требуемого тока в обмотках головок подмагничивания. Одновременно напряжение 27 В подаётся на электронагревательный элемент ЭН и термореле Р9 через контакты 1, 3 разъёма Ш5. Движок потенциометра R5, механически связанный со следящим щупом, при работе ЛПМ: перемещается от одного крайнего положения к другому. При этом, по мере сматывания магнитной ленты с одной кассеты на другую, ток обмотки муфты первой кассеты уменьшается, а второй увеличивается. Потенциометр R5 позволяет получать необходимые зависимости токов обмоток муфт от диаметра рулона ленты на нижней кассете. Резисторы R6 и R7 служат для установки начального тока через обмотки муфт. Управление ЛПМ автоматическое. На концах магнитной ленты имеются Участки длиной 200—220 мм с нанесенной на них токопроводящей краской. На основной плате ЛПМ установлены два направляющих изолированных ролика, к которым последовательно подключены обмотки 1, 10 и 5, 6 поляризованного реле Р1. При нахождении металлизированного (покрытого токопроводящей краской) слоя магнитной ленты через ролики происходит реверс электродвигателя. Элементы схемы изображены на (рис. 10) в момент отсутствия напряжения питания. При закрытом ЛШМ контакты микровыключателя В2 замкнуты. При подаче напряжения 27 В срабатывает реле Р2 и замыкает свои контакты 4 и 5, тем самым подготавливая прибор к автоматической работе, включается электродвигатель М, срабатывает электромагнит ЭМ1 прижимных роликов и электромагниты ЭМ2 и ЭМЗ, разобщая ведущую и ведомую части муфт. Индукционные обмотки муфт ЭМ4, ЭМ5 включаются с подачей напряжения 27 В постоянного тока и создают моменты на кассетах при движении магнитной ленты. Для обеспечения постоянства моментов на муфтах при колебаниях напряжения питания обмотки муфт записываются через стабилизатор напряжения. Схема представляет собой однокаскадный последовательного типа стабилизатор с питанием стабилитрона от входного напряжения.

23 СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ РЕЖИМОВ ПОЛЁТА МСРП-12-96(-1)-С2 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИРис. 9. Лентопротяжный механизм ЛПМ, частично вынутый из нижней полусферы защитного контейнера. 1—рычаг концевого выключателя; 2—переключатель; 3—основная плата; 4—плата привода; 5—нижняя кассета; 6—технологические колонки; 7—штанги обдува; 8—вилка штепсельного разъёма.

24 СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ РЕЖИМОВ ПОЛЁТА МСРП-12-96(-1)-С2 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

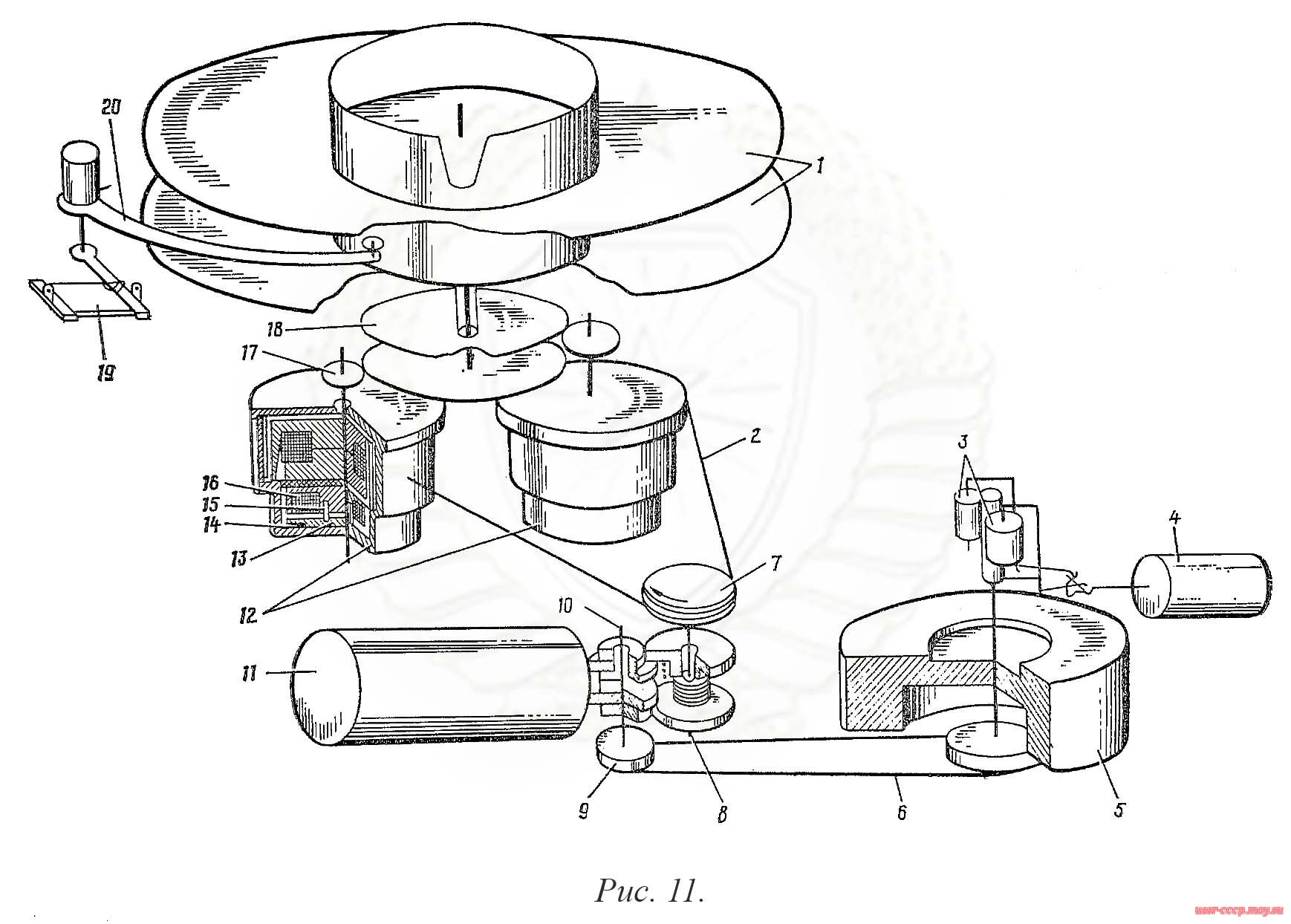

Стабилизированное диодами ДЗ, Д4 напряжение приложено к базе регулирующего элемента эмиттерного При включении ЛПМ движение магнитной ленты происходит в том же направлении, в котором оно осуществлялось перед предшествующим выключением. Запоминание направления движения магнитной ленты в момент выключения ЛПМ осуществляется с помощью поляризованных реле. При попарном замыкании контактов К2 и КЗ с контактом Э (направляющих роликов) металлизированным слоем магнитной ленты происходит переключение поляризованных реле, чем обеспечивается реверсирование ЛПМ. Реле Р1, Р4, Р5, Р10 служат для изменения моментов на электромагнитных муфтах при реверсе, для переключения головок записи и подмагничивания с нижней дорожки на верхнюю при реверсе и для переключения двигателя. На основной плате укреплено контактное устройство 1 (рис. 12) автостопа. Автостоп состоит из контактного выключателя, контакты которого замыкаются при обрыве или ослаблении натяжения магнитной ленты до величины менее 10 гс, электронной схемы задержки выключения ЛПМ, собранной на транзисторах ТЗ, Т4, реле Р6 и исполнительного реле Р7. При ослаблении натяжения магнитной ленты замыкаются контакты КВ, срабатывает реле Р7 и отключает питание ЛПМ. В момент выключения происходит устранение ослабления магнитной ленты за счет проворачивания кассет при срабатывании тормозов электромагнитных муфт, контакты КВ размыкаются, реле Р7 обесточивается и включает питание ЛПМ. Таким образом, при ослаблении натяжения магнитной ленты ЛПМ работает в режиме последовательных включений и выключений. Если ослабление магнитной ленты длится кратковременно (менее 3 с), то после устранения ослабления ленты ЛПМ продолжает нормально работать. Если причина, вызывающая ослабление магнитной ленты, имеет постоянный характер, то после нескольких циклов «выключение—включение» ЛПМ останавливается. При обрыве магнитной ленты ЛПМ останавливается сразу. Для повторного включения ЛПМ после срабатывания автостопа необходимо выключить и повторно включить питание ЛПМ с помощью имитатора шасси на РЩ(-1) или выключателя ПРОВЕРКА в самолёт- Переключатель В1 предназначен для настройки и проверки прибора в лабораторных условиях и имеет три положения: ВЫКЛ., НАМОТКА и АВТ. Перед установкой верхней полусферы контейнера его необходимо поставить в положение АВТ. После закрытия ЛПМ верхней полусферой контейнера происходит его автоматическое включение с помощью микровыключателя В2. Кнопка Кн служит для промежуточного реверса ЛПМ при движении магнитной ленты на нижнюю кассету с целью обеспечения ее намотки на верхнюю кассету. В положении НАМОТКА переключателя В1, при магнитной ленте, установленной в тракте на перемотку (см. рис. 16) и после нажатия кнопки Кн происходит ускоренная намотка ленты на верхнюю кассету. Это достигается за счет того, что обмотка электромагнита прижимных роликов и электромагнита тормоза муфты верхней кассеты в этом режиме обесточены. К контактам 1 и 3 разъема Ш5 подключены цепи обогрева и обдува ЛПМ. Электрическая схема обогрева работает следующим образом. С подачей напряжения 2—27 В, если температура ниже 10°С, включается электронагревательный элемент ЭН через термореле Р9. При температуре свыше 20°С термореле Р9 включает электромагнит ЭМ6, открывающий клапан обдува. Для предохранения двигателя М от больших токов при заторможенном режиме в его якорную цепь включён предохранитель Пр. Кинематическая схема ЛПМ представлена на (рис. 11). Привод ЛПМ состоит из электродвигателя 11 стабилизированной скорости, редуктора, выходного вала 10, маховика 5, электромагнитных муфт (индукционных муфт скольжения) 12 и двух кассет 1, связанных через шестерёночные пары 17, 18 с ведомыми частями электромагнитных муфт.

25 СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ РЕЖИМОВ ПОЛЁТА МСРП-12-96(-1)-С2 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИРис. 11. Схема кинематическая лентопротяжного механизма ЛПМ. 1—касса; 2—пассик электромагнитных муфт; 3—прижимные ролики; 4—электромагнит (ЭМ1); 5—маховик; 6—пассик привода; 7 и 9—шкив; 8—выходной вал; 10—выходной вал; 11—электродвигатель (М); 3—прижимные ролики; 12—электромагнитые муфты; 13—якорь; 14—фрикцион; 15—штифт; 16—обмотка электромагнита (ЭМЗ); 17—шестерня; 18—зубчатое колесо; 19—резистор (R5); 20—следящий щуп.

26 СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ РЕЖИМОВ ПОЛЁТА МСРП-12-96(-1)-С2 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Крутящий момент электродвигателя передаётся через редуктор на два выходных вала 8, 10, которые вращаются с постоянной скоростью. С помощью шкивов 7, 9, установленных на них, и резиновых пассиков 2, 6 они приводят во вращение ведущие части электромагнитных муфт и маховик с ведущим валом. Шкив, приводящий во вращение электромагнитные муфты, вращается с постоянной скоростью в одном направлении, независимо от направления движения магнитной ленты. Сцепление магнитной ленты с ведущим валом обеспечивается двумя прижимными роликами 3, управляемыми электромагнитом 4. Постоянство натяжения магнитной ленты независимо от изменения диаметров рулонов ленты на кассетах обеспечивается автоматической регулировкой токов электромагнитных муфт с помощью резистора 19, движок которого механически связан со следящим щупом 20. Положение следящего щупа определяется диаметром рулона ленты на нижней кассете. При сматывании ленты ведомая часть муфты сматывающей кассеты вращается в сторону, противоположную ведущей её части. В то же время и ведомая и ведущая части наматывающей кассеты вращаются в одну и ту же сторону. По мере перехода ленты со сматывающей кассеты на наматывающую скольжение обеих муфт возрастает, а следовательно, возрастают и передаваемые ими моменты. Так как для постоянства натяжения необходимо, чтобы передаваемый муфтой момент изменялся пропорционально диаметру рулона ленты, то с помощью движка резистора, связанного со следящим щупом, ток муфты сматывающей кассеты уменьшается, а приёмной увеличивается. При токе порядка 100 мА и разности частот вращения ведущей и ведомой частей муфт около 8 об/с передаваемый момент муфты равен 250 гс. см. В указанной электромагнитной муфте имеется электромагнит, который состоит из обмотки 16, питаемой постоянным током, якоря 13 с фрикционом 14 и пружины со штифтами 15. При отсутствии тока в об- мотке электромагнита якорь с фрикционом прижат пружиной к ведущей части муфты, обеспечивая жёсткое сцепление обеих её частей.

К о н с т р у к ц и я Все узлы ЛПМ наполнены на двух платах: основной 3 (рис. 9) и плате 4 привода. Основная плата служит для крепления ЛПМ к нижней полусфере 1 (см. рис. 8) контейнера и является несущей платой ЛПМ. На основной плате размещены:

Кассетный механизм с помощью кронштейна 2 крепится на основной плате и включает в себя две электромагнитные муфты 3, ведомые части которых связаны с подкассетниками 4 (см. рис. 12) с помощью зубчатых передач. Устройство для протяжки магнитной леты включает в себя ведущий вал 5 с маховиком 6, прижимные ролики 7 с электромагнитом, направляющие ролики 8 и блок магнитных головок с крышкой 9. Выводы обмоток магнитных головок подаются на контакты двух реле, расположенных под блоком магнитных головок. Узел слежения включает в себя шуп 2, следящий за изменением диаметра рулона магнитной ленты на нижней кассете, и потенциометр 4 (см. рис. 13). Для прогрева ЛПМ при работе в условиях пониженной температуры на основной плате установлен электронагревательный элемент и терморегулятор. На плате привода находятся: электродвигатель 5 с редуктором 6, реле, клапан обдува 7 с электромагнитом 8, шланги обдува 9, потенциометры 10. Плата привода крепится на колонках основной платы тремя гайками с пружинными шайбами. Для уменьшения воздействия вибрации платы привода на основную плату крепление осуществляется с помощью резиновых амортизаторов 11 и ограничительных шайб 12. Электрическое соединение элементов, расположенных на основной плате и плате привода, осуществляется через штепсельный разъём, состоящий из вилки 13 и розетки. Крепление кассет на подкассетниках осуществляется с помощью специальных винтов 10 (см. рис. 12). Для коммутации цепи питания сигнальной лампы применяются герметичные магнитоуправляемые контакты, включение которых осуществляется с помощью постоянного магнита, укрепленного эксцентрично на роторе, приводом во вращение направляющим роликом 11. При приближении магнита к контактам последние замыкаются и замыкают цепь питания сигнальной лампы; при удалении магнита контакты размыкаются и разрывают цепь питания сигнальной лампы.

[15—17б] <<< [17в—26] >>> [26а—33] Источник: https://ussr-cccp.moy.su/index/biblioteka_sssr/0-19 Просмотров: 840

|

| |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||