|

Каталог статей СССР

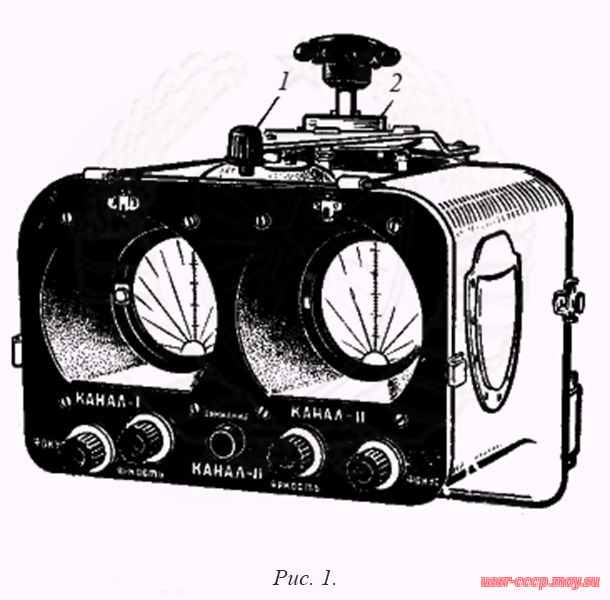

РПСН-2 — Радиолокационная станция предупреждения столкновений и навигации (стр.-1 (Назначение, состав и основные характеристики станции))

2. Общий принцип работы станции рпсн-2 В основу принципа работы радиолокационной станции положены три явления:

Станция работает в импульсном режиме. Её передатчик излучает радиоволны короткими импульсами, длительность которых в 1000 раз меньше периода их повторения. При этом расстояние до цели измеряется путем определения времени между моментами излучения импульса передатчиком и приёма этого же импульса, отразившегося от цели. Импульсный метод работы станции позволяет использовать одну антенну в качестве передающей и приёмной. С этой целью в приёмо-передатчике имеется антенный переключатель, который автоматически подключает антенну к передатчику на время излучения импульса и к приёмнику — в период между импульсами передатчика. Антенный переключатель представляет собой безынерционное устройство, при помощи которого энергия СВЧ направляется от передатчика в антенну, а во время работы на приём — от антенны в приёмник.

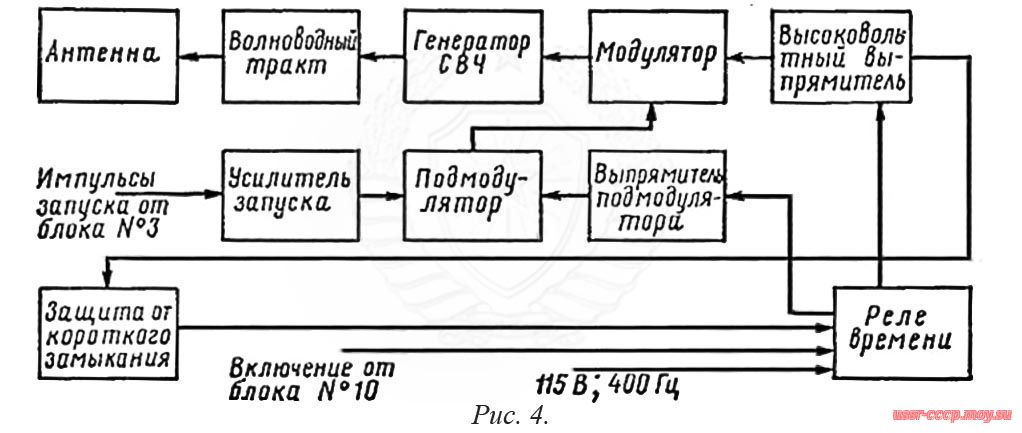

Передающий канал Передающий канал станции предназначен для создания мощных импульсов СВЧ колебаний и их направленного излучения в пространство в виде радиоволн. В состав передающего канала (рис. 4) входят:

От блока синхронизации на передатчик поступают импульсы запуска, частота повторения которых равна частоте следования импульсов передатчика. Эти импульсы в передатчике усиливаются, после чего поступают на подмодулятор. При поступлении на него импульса запуска подмодулятор создаёт два высоковольтных импульса, которые совпадают по времени и подаются на модулятор. При этом модулятор создаёт мощный импульс высокого напряжения (около 14 кВ), поступающий на генератор СВЧ (магнетрон) как напряжение его анодного питания. Во время действия на него импульса генератор СВЧ создаёт колебания. Это значит, что генератор СВЧ преобразует импульсы постоянного напряжения в такие же по длительности импульсы СВЧ колебаний, энергия которых через волноводный тракт поступает в антенну для последующего ее направленного излучения в пространство. Описанный цикл работы передающего канала повторяется с частотой, которая в зависимости от режима работы станции составляет 500 или 1000 Гц.

Рис. 54. Структурная схема передающего канала станции РПСН-2.

Выпрямитель подмодулятора и высоковольтный выпрямитель преобразуют переменное напряжение 115 В бортовой сети в высокие постоянные напряжения, необходимые для питания соответственно подмодулятора и модулятора. В передатчике имеются реле времени и защита от короткого замыкания. Реле времени включает выпрямители передатчика только через 5 мин после включения электропитания станции. Это время необходимо для прогрева катодов мощных радиоламп передатчика, так как в противном случае лампы вышли бы из строя. С той же целью реле времени обеспечивает включение индикаторов станции через 2 мин после включения электропитания. Защита от короткого замыкания представляет собой релейную систему, рассчитанную на многократное срабатывание. В случае перегрузки выпрямителей защита отключает от них на 1,5—2 с напряжение 115 В, после чего опять включает его. Если перегрузка не была случайной, т. е. возникла по неисправности и не является кратковременной, то срабатывание защиты будет повторяться. Такой способ защиты предотвращает выход из строя предохранителя в цепи питания передатчика при случайных кратковременных коротких замыканиях в его выпрямителях.

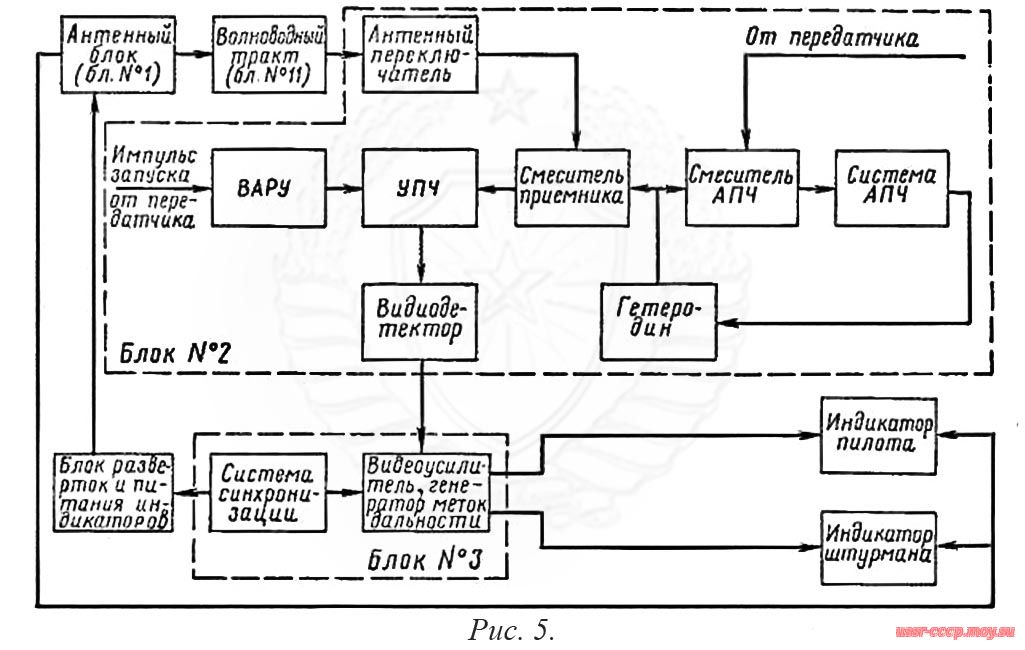

Приёмный канал Приёмный канал станции предназначен для:

Рис. 5. Структурная схема первого приемного канала станции РПСН-2.

В состав первого приёмного канала станции (рис. 5) входят:

От блока синхронизации одновременно с передатчиком запускается генератор развёртки, расположенный в блоке 5. Создаваемое этим генератором напряжение подаётся в антенный блок, где изменяется в зависимости от углового положения антенны, а затем поступает на индикаторы. Под воздействием этого напряжения на экранах индикаторов прочёрчиваются линии развёртки. Линия развёртки прочерчивается с постоянной скоростью, поэтому она в масштабе представляет собой расстояние, которое в это время излученный передатчиком импульс радиоволн проходит до целей и после отражения от них — в обратном направлении. Кроме того, направление прочерчивания линии развёртки на экране индикатора согласовано с азимутальным положением антенны. Каждому импульсу передатчика соответствует одна линия развёртки. Отраженные от целей импульсы радиоволн принимаются антенной и от нее через волноводный тракт и антенный переключатель поступают на смеситель приёмника, куда непрерывно подаются также колебания от гетеродина. Полученное на выходе смесителя напряжение промежуточной частоты выделяется контурами УПЧ и усиливается этим усилителем, а затем импульсы напряжения промежуточной частоты преобразуются видеодетектором в импульсы постоянного напряжения (видеоимпульсы). Видеосигнал с выхода детектора поступает на видеоусилитель, где усиливается и складывается с напряжением, созданным генератором меток дальности. Этот генератор запускается системой синхронизации и создает кратковременные импульсы постоянного напряжения с периодом повторения, соответствующим включенному масштабу развёртки. С выхода видеоусилителя напряжение видеосигнала и меток дальности поступает на индикаторы первого канала лётчика и штурмана. Линия развёртки, которая в это время прочерчивается на экране индикатора, засвечивается в соответствии с величиной данного напряжения. Экран индикатора обладает послесвечением, длительность и яркость которого пропорциональны его засветке во время прочерчивания линии развёртки. В результате этого на экране более яркими наблюдаются отметки тех целей, которые хорошо отражают радиоволны, а метки дальности представляют собой яркие дуги концентрических окружностей с центром в начале развёртки. Дальность цели определяется в масштабе по индикатору как расстояние от начала развёртки до отметки цели, а курсовой угол цели отсчитывается при помощи азимутальной сетки, имеющейся на экране индикатора. Нулевая риска этой сетки соответствует продольной оси самолёта. Первый приёмный канал имеет временную автоматическую регулировку усиления (ВАРУ) и систему контурной индикации («изо — эхо»), обеспечивающие работу станции в соответствии с ее целевым назначением при обнаружении горных вершин и зон грозовой деятельности. Система автоматической подстройки частоты (АПЧ), которую также называют автоматической регулировкой частоты (АРЧ), предназначена для автоматического поддержания промежуточной частоты приёмника практически постоянной при случайных изменениях частоты передатчика или гетеродина. Промежуточная частота приёмника fп равна разности частот гетеродина fг и принятого сигнала fс: fп = fг — fс При изменении питающих напряжений, температуры окружающей среды и т. п. изменяются частоты гетеродина и передатчика (принимаемого сигнала). В результате этого при отсутствии АПЧ изменялась бы частота напряжения на выходе смесителя приёмника, что привело бы к её «уходу» из полосы пропускания контуров УПЧ, т. е. отказу приёмного канала станции.

Принцип работы АПЧ Принцип работы АПЧ состоит в следующем. В момент генерации мощного импульса передатчика часть его энергии подаётся на смеситель АПЧ, куда также поступают колебания от гетеродина. Смеситель преобразует эти два сигнала в напряжение их разностной частоты, которая практически равна промежуточной. С выхода смесителя напряжение подаётся на систему АПЧ. В этой системе имеется частотный различитель с контурами, настроенными на номинальное значение промежуточной частоты. При отклонении частоты от этого значения система АПЧ вырабатывает управляющее напряжение, под воздействием которого частота гетеродина изменяется так, что промежуточная частота опять становится практически равной её номинальному значению. При выключенном высоком напряжении (передатчике) и некоторых неисправностях система АПЧ работает в режиме поиска. Этот режим необходим для того, чтобы ввести промежуточную частоту в сравнительно узкую полосу, в которой подстройка осуществляется с помощью рассмотренной выше системы слежения. При поиске частота гетеродина, а следовательно, и промежуточная частота изменяются системой АПЧ по периодическому закону, колеблясь около заданного её значения. В этом случае промежуточная частота периодически входит в полосу пропускания контуров УПЧ и выходит из нее. В момент включения передатчика при исправной АПЧ автоматически включается система слежения, а система поиска выключается. Подстройка частоты при помощи АПЧ осуществляется путем изменения напряжения на одном из электродов гетеродина, в качестве которого используется отражательный клистрон. В станции предусмотрена возможность работы с ручной регулировкой частоты (РРЧ), которую используют в случае отказа АПЧ. Включение ручной или автоматической регулировки, а также ручная регулировка частоты осуществляются с пульта управления и контроля. Кроме рассмотренного первого станция имеет также второй приёмный канал, который в настоящее время не используется. Работа станции по второму каналу обеспечивается радиолокационным ответчиком того самолёта, на котором она установлена.

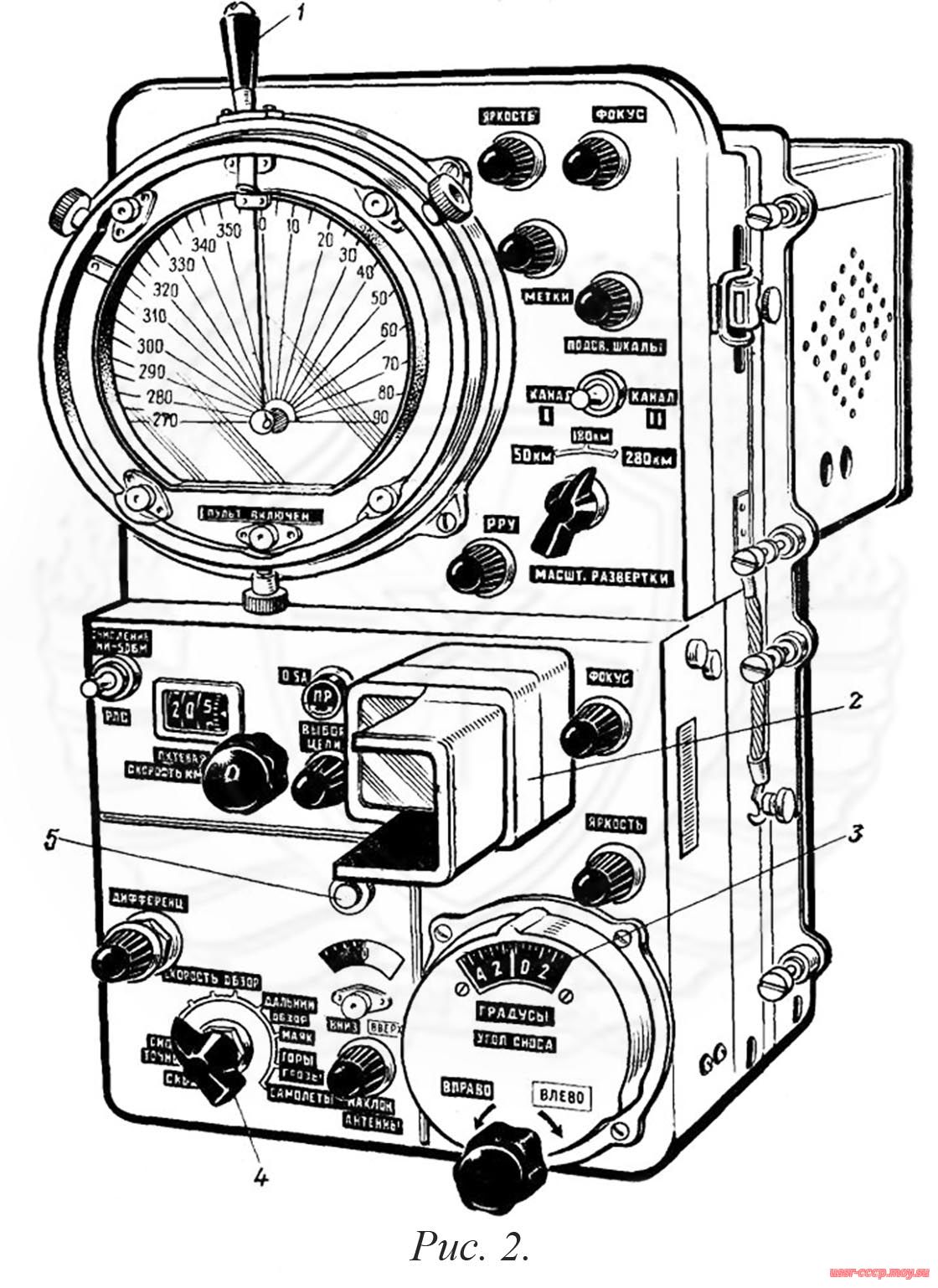

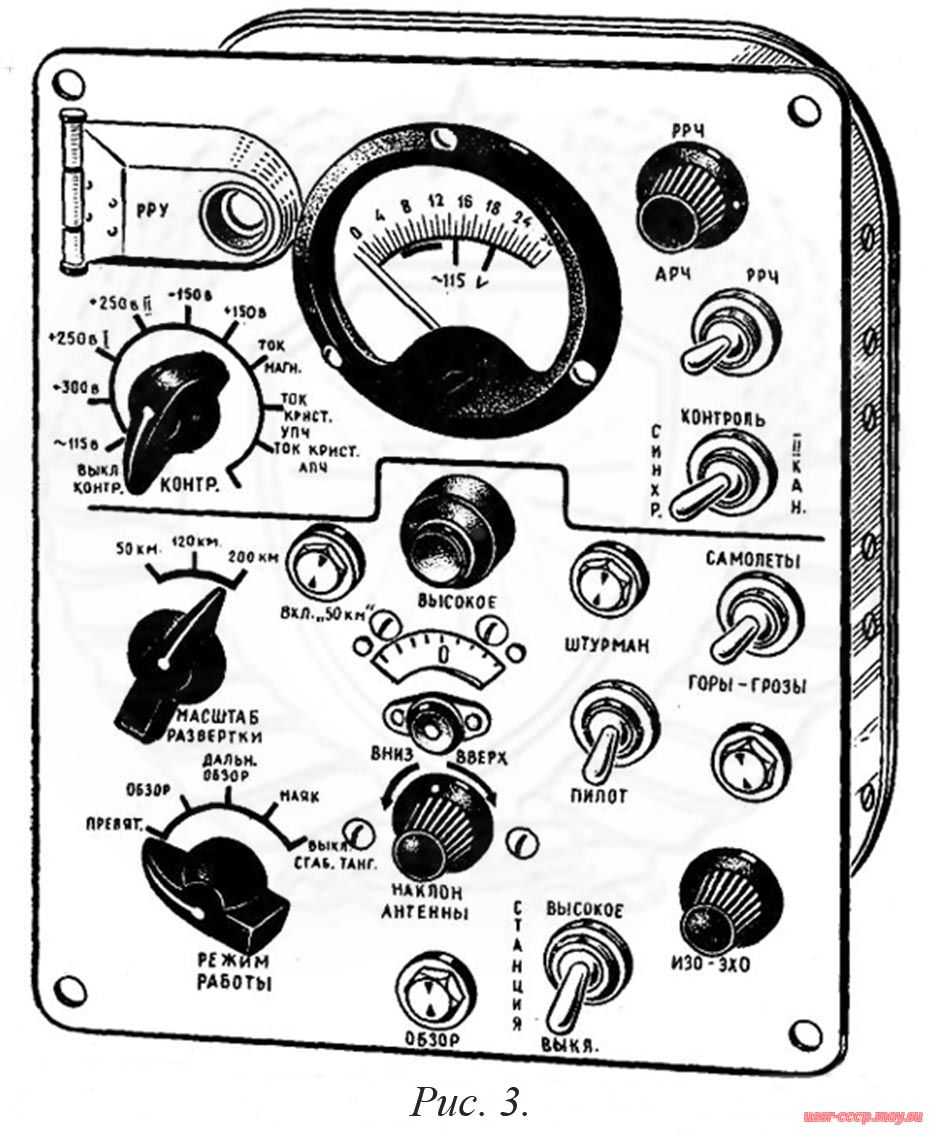

3. Режимы работы станции рпсн-2 В соответствии с целевым назначением станции предусмотрены следующие режимы её работы:

Режимы «Скорость», «Снос» и «Снос точно» можно включить только с пульта штурмана, а остальные — как с пульта штурмана, так и с пульта управления и контроля. При работе станции в любом из режимов антенна стабилизируется в той плоскости, в которой она установлена с пульта управления. Вращение антенны по азимуту в режимах «Снос» и «Снос точно» осуществляется вручную с пульта штурмана, а в остальных режимах — автоматически. Включение режима работы станции и поворот антенны относительно горизонтальной плоскости при помощи ручки «Наклон антенны» осуществляются с того пульта, на который установлен переключатель «Штурман — Пилот», расположенный на пульте управления и контроля (на пульте пилота).

Режим «самолёты» Режим «самолёты» предназначен для обнаружения встречных препятствий, т. е. летящих самолетов, горных вершин и зон грозовой деятельности. Этот режим обеспечивает также определение степени опасности столкновения с обнаруженными самолётами.

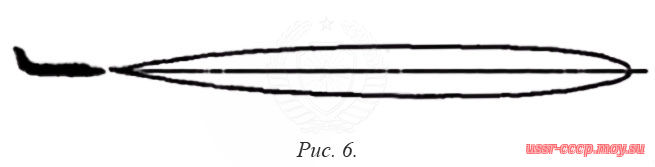

Рис. 6 К принципу работы станции с узкой диаграммой направленности антенны.

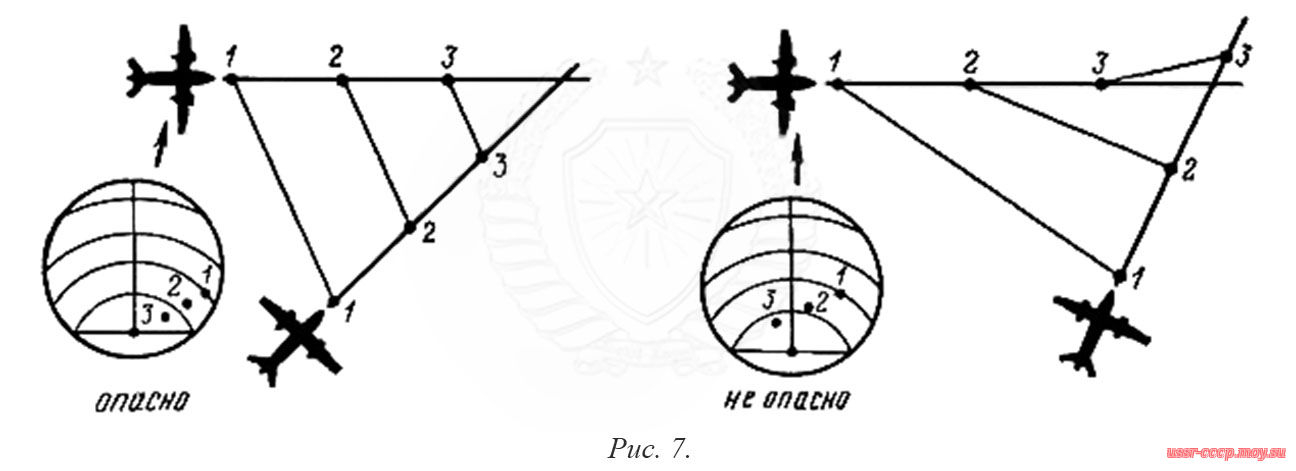

В режиме «Самолёты» антенна станции формирует узкую диаграмму направленности (рис. 6), которая симметрична и имеет одинаковую ширину в горизонтальной и вертикальной плоскостях (ширина этой диаграммы на уровне 0,5 по мощности составляет 3°15'). В результате с помощью станции осуществляется радиолокационный обзор воздушного пространства в секторе ±90° от продольной оси самолёта по азимуту и в некотором секторе по углу места. Ширина сектора по углу места, в пределах которого обнаруживаются цели, зависит как от расстояния до этих целей, так и от их свойств в большей или меньшей степени отражать радиоволны. При полёте на высотах до 5000 м и качании антенны в горизонтальной плоскости (тем более — при наклоненной антенне) на экране индикатора могут наблюдаться засветки от некоторых наземных целей. Однако отметки летящих самолётов, наблюдаемые в виде ярко засвеченных небольших по площади участков (точек), сравнительно легко обнаруживаются даже на фоне засветок от земной поверхности, так как они являются более яркими и на экране индикатора перемещаются относительно этих засветок. Степень опасности столкновения с обнаруженным самолётом определяется наблюдением за перемещением его отметки по экрану индикатора. Если курсовой угол самолёта с течением времени не изменяется, т. е. его отметка приближается к началу развертки по её радиусу (рис. 7), то такой самолёт потенциально опасен в смысле столкновения с ним. Когда отметка не приближается к началу развертки по её радиусу, т. е. курсовой угол обнаруженного самолёта с течением времени изменяется, столкновение при неизменных курсах самолётов исключено. Но в этом случае нужно по траектории движения отметки на экране индикатора определить, будет ли с течением времени обеспечено наименьшее допустимое расстояние между самолётами, а также внимательно наблюдать за движением отметки самолёта, чтобы при необходимости своевременно предпринять меры,

Рис. 7. Определение степени опасности столкновения самолётов.

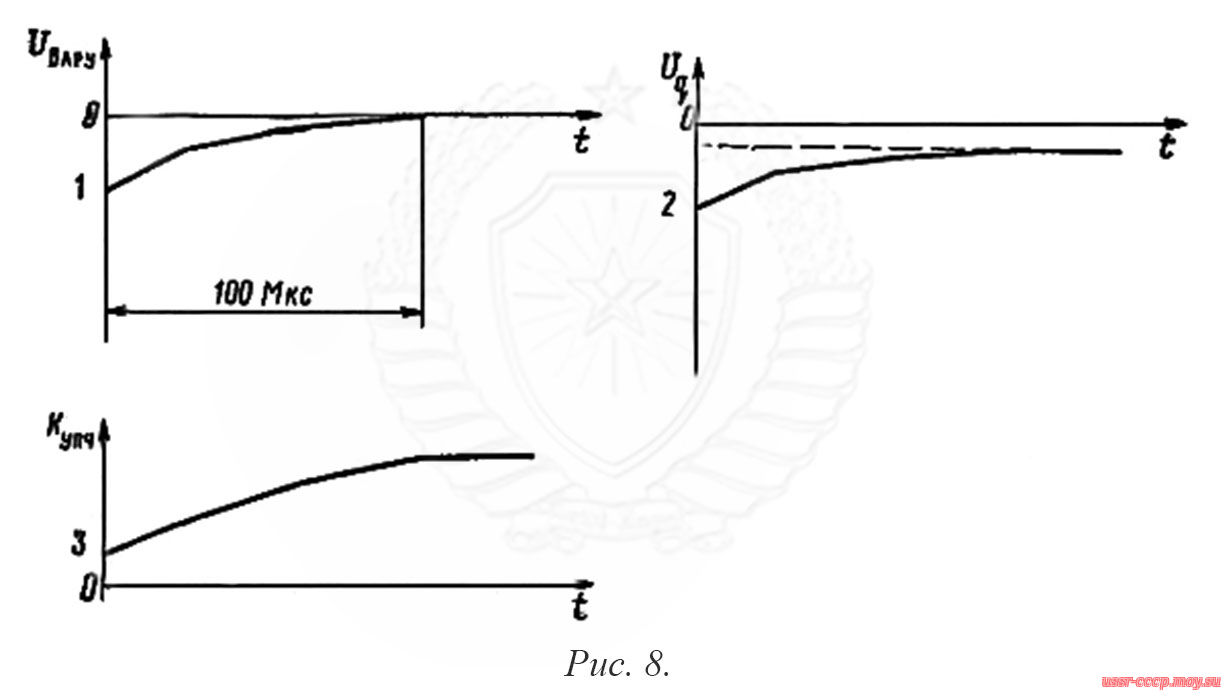

Рис. 8. К принципу работы ВАРУ. 1—импульс напряжения ВАРУ; 2—изменение напряжения на управляющих сетках ламп УПЧ; 3—изменение коэффициента усиления УПЧ исключающие опасное сближение с ним. Следует иметь в виду, что при помощи станции обнаруживаются также самолёты, находящиеся на других относительно данного эшелонах, но дальность их обнаружения несколько меньше, чем самолётов, летящих на одном эшелоне с тем, на котором установлена станция. Горные вершины и зоны грозовой деятельности наблюдаются на экране индикатора в виде ярко засвеченных участков. При этом засветка отметок горных вершин неравномерна, а зон грозовой деятельности — практически одинакова по всей их площади.

Режим «Горы — Грозы» Режим «Горы — Грозы» позволяет решать при помощи станции следующие задачи:

Принцип работы станции в режиме «Горы — Грозы» аналогичен принципу ее работы в режиме «Самолёты», за исключением того, что в режиме «Горы — Грозы» включается система временной автоматической регулировки усиления (ВАРУ). Эта система запускается в момент генерации импульса передатчиком и регулирует усиление принимаемых сигналов приёмником (УПЧ) в зависимости от времени. Регулировка осуществляется путем изменения напряжения отрицательного смещения на управляющих сетках ламп УПЧ (рис. 8). Импульс ВАРУ имеет длительность около 100 мкс, что соответствует дальностям до 15 км. В результате действия ВАРУ в приёмнике незначительно усиливаются сигналы, пришедшие от целей, которые находятся на расстояниях до 15 км. Причём, чем ближе в пределах указанного расстояния находится цель, тем меньше усиливается пришедший от нее сигнал.

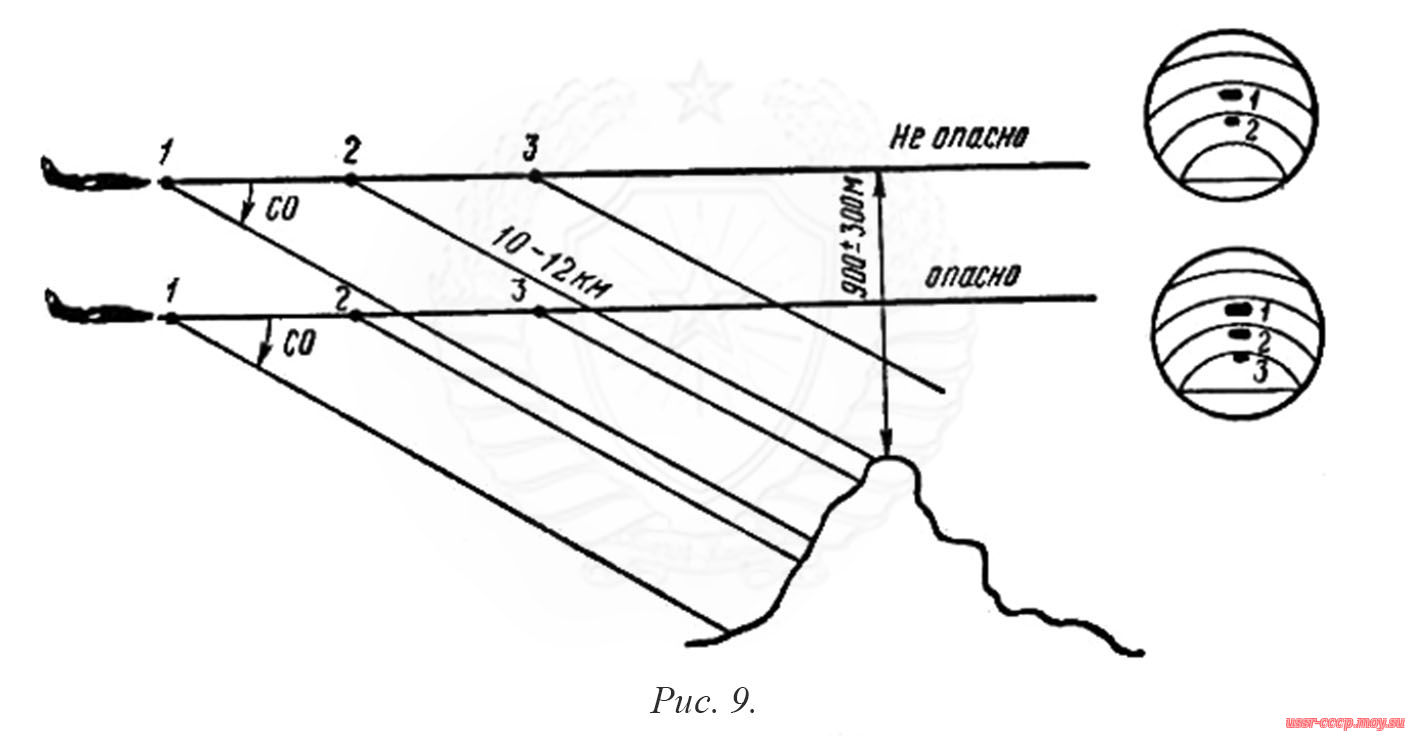

Рис. 9. К принципу работы станции при определении наличия или отсутствия безопасного превышения над препятствием.

Вследствие этого на экране индикатора сектор в масштабе радиусом 12 км и с центром в начале развертки засвечивается менее ярко, чем остальная часть экрана. Этот сектор называют кругом безопасности. Принцип работы станции по определению наличия или отсутствия безопасного превышения над горной вершиной состоит в следующем. При качании антенны в горизонтальной плоскости с помощью станции обнаруживаются горные вершины, находящиеся только в секторе их обнаружения СО (рис. 9) по углу места. Если вершина имеет высоту меньше высоты полёта, то по мере приближения самолета к ней она окажется за пределами сектора обнаружения и её отметка не будет наблюдаться на экране индикатора. Чем больше превышение линии полёта над данным препятствием, тем при большем расстоянии от самолёта до препятствия его отметка исчезнет с экрана индикатора. Характеристика приёмного канала станции в режиме «Горы — Грозы» такова, что при наличии превышения 900+300 м и качании антенны в горизонтальной плоскости горная вершина не обнаруживается, когда самолёт находится на расстоянии до нее 10—12 км. Таким образом, для определения наличия или отсутствия безопасного превышения над горной вершиной нужно проследить за ее отметкой на индикаторе. Если при её подходе к кругу безопасности отметка вершины уменьшается в размерах и исчезает, не заходя в этот круг, то полет осуществляется с безопасным превышением. Сохранение изображения препятствия непосредственно в круге безопасности свидетельствует об опасности полёта. В этих условиях необходимо изменить курс или набрать высоту, обеспечивающую безопасный полёт над горной вершиной. Принцип работы станции при определении более, а также менее опасных для самолёта участков зон грозовой деятельности основан на использовании системы контурной индикации («Изо — Эхо»), обеспечивающей подавление в приёмнике принятых сигналов, величина которых превышает заданный уровень. Радиоволны отражаются более интенсивно участками грозового фронта с активной деятельностью, а также теми участками, которые находятся над сильными восходящими потоками воздуха, удерживающими в облачности крупные капли дождя и т. п. Следовательно, от этих более опасных участков грозового фронта приходят более интенсивные сигналы, чем от менее опасных участков. Но вследствие недостаточной разрешающей способности по яркости экран индикатора не обеспечивает четкое различение этих разных по величине сигналов. С помощью системы «Изо —Эхо» в приёмнике подавляются сигналы с амплитудой больше заданной. Установка уровня, начиная с которого все большие сигналы подавляются, осуществляется с пульта управления и контроля (см. рис. 3) при помощи ручки потенциометра «Изо — Эхо». На месте подавленных сигналов на экране индикатора наблюдаются темные участки («провалы»), хорошо различаемые на общем фоне яркой засветки от грозовой облачности. Чем больше ручка «Изо — Эхо» ловернута вправо, тем больше будут площадь и количество темных «провалов» на экране индикатора, являющихся отметками наиболее опасных участков зоны грозовой деятельности. Таким образом, система «Изо — Эхо» дает возможность только сравнить опасность различных участков грозовой облачности, но не позволяет определить степень опасности какого-либо из этих участков. Для включения системы «Изо — Эхо» необходимо управление станцией переключить на пульт управления и контроля, с этого пульта включить режим «Самолёты» или «Горы — Грозы» и ручку «Изо — Эхо» повернуть вправо за щелчок, т. е. до срабатывания связанного с ней концевого выключателя, которым система включается в работу. Следовательно, при работе станции в режиме «Самолёты», включенном с пульта управления и контроля, с помощью системы «Изо — Эхо» также можно определить более и менее опасные для самолёта участки грозовой облачности. Но в этом случае на расстояниях до грозового фронта менее 15 км будут подавляться сигналы, пришедшие от участков как с большей, так и с малой интенсивностью отражения, что недопустимо и исключается системой ВАРУ в режиме «Горы — Грозы». Вместе с тем следует иметь в виду, что во время управления станцией с пульта управления и контроля и наблюдения отметок самолётов или горных вершин ручка «Изо — Эхо» во избежание подавления этих отметок должна быть повернута влево за щелчок. Включающаяся в режиме «Горы — Грозы» система ВАРУ уменьшает усиление приёмником сигналов, отраженных целями, которые находятся на расстояниях до 15 км. Если на таких удалениях имеются цели, слабо отражающие радиоволны, то в режиме работы станции «Самолёты» отметки этих целей будут наблюдаться на индикаторе, а в режиме «Изо — Эхо» могут не наблюдаться. Об этом сигнализирует лампочка с красным светофильтром, которая установлена на пульте управления и контроля возле ручки «Изо — Эхо» и горит при работе станции в режиме «Горы — Грозы».

Источник: https://ussr-cccp.moy.su/publ/aviacija_sssr/oborudovanie_samoljotov_sssr/oborudovanie_samoljotov_sssr/218-1-0-585 Просмотров: 664

|

| |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||