|

Каталог статей СССР

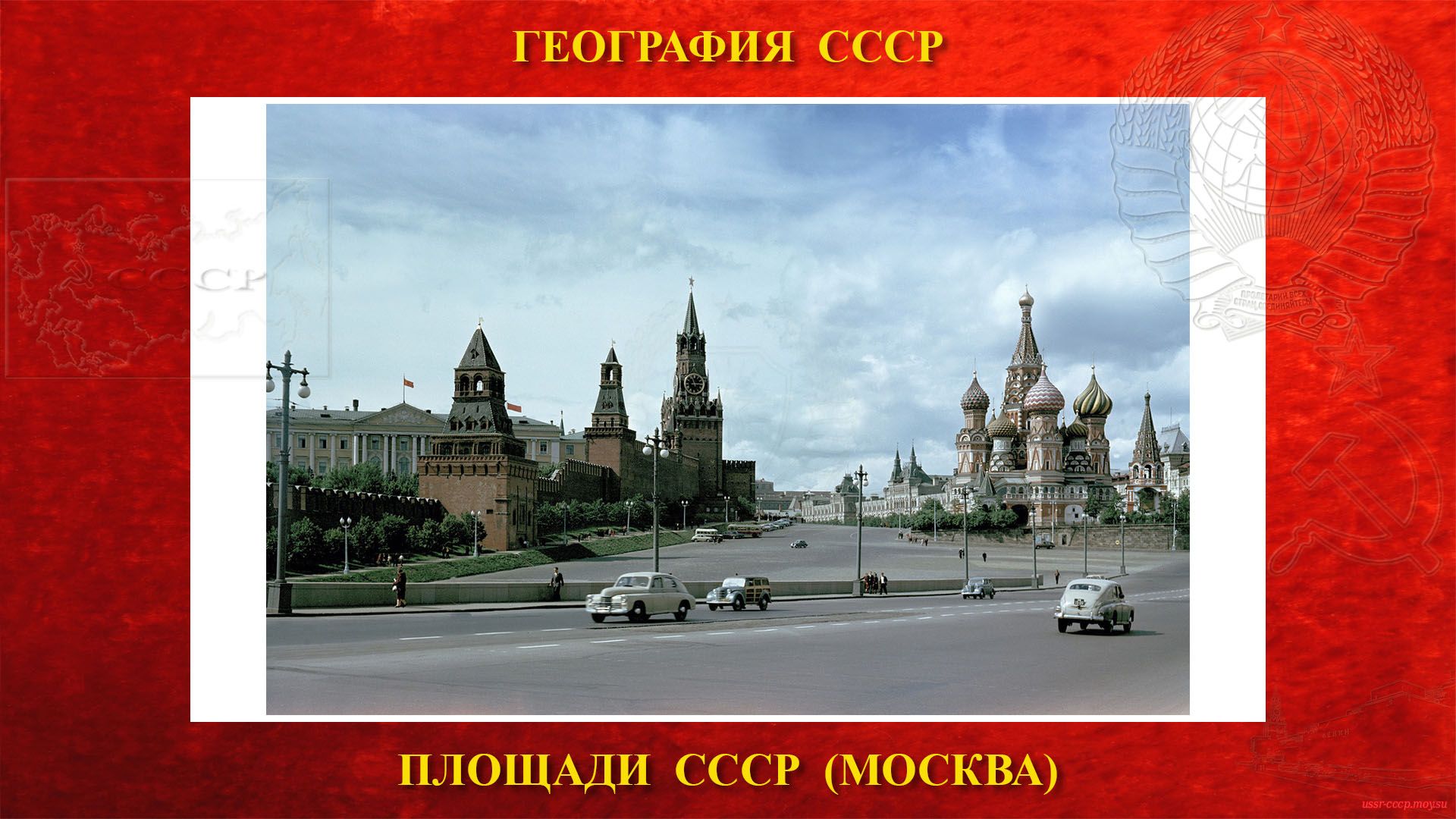

Красная площадь — Площадь в центре Москвы (XVII век— 25.12.1991)

Распространена версия, что прилагательное «красная» использовалось в значении «красивая». Однако в действительности торговая площадь в ту эпоху ещё не имела сколько-нибудь выразительного архитектурного облика. Существует также гипотеза, что название «красная» было присвоено по прямому указу царя Алексея Михайловича в честь парадного крыльца его дворца. В этот период Красная площадь с севера была ограничена Китайгородской стеной (на месте современного Исторического музея), с юга переходила в Васильевскую площадь и спускалась к Москве-реке. С запада Красную площадь ограничивал Алевизов ров, созданный в 1508 году. Территория нынешней площади фактически состояла из трёх самостоятельных частей:

Это деление площади на три части сохранялось вплоть до первой половины XVII века. Несколько небольших участков также имели отдельные названия: например, площадка у Казанского собора называлась «Вшивая», потому что практически постоянно была покрыта толстым слоем волос: по свидетельствам немецкого путешественника Адама Олеария, в Великий четверг москвичи приходили на Красную площадь стричься, «тогда <…> земля у Посольского двора устилалась волосами, как мягкими тюфяками». Вокруг деревянной церкви Троицы на рву образовалась Троицкая площадь, это название использовалось почти век. На начало XVI века на Красной площади было ещё тринадцать церквей. Китай-город и Кремль были противоположны друг другу в первую очередь из-за своих жителей: первый населял простой люд и купцы, второй — бояре и царская семья. Красная площадь как стилистически более близкая к народу стала материальным воплощением этой разницы: пёстрый Покровский собор противопоставлялся сдержанному оформлению кремлёвских храмов, суета базара — спокойной атмосфере крепости. Лобное место как трибуна для оглашения царских указов была не нужна в Кремле, где жили власть имущие, но необходима в посаде, где собирался народ. За Ильинкой, Никольской и Варваркой начиналась деревянная застройка — небольшие церкви и двухэтажные купеческие дома, обычно второй этаж в них отводился под жильё, а на первом располагались лавки. Москва XVI века уже занимала обширную площадь, в ней существовало множество рынков и базаров. Самым главным местом торговли был Китай-город, второе занимала Красная площадь. На ней наиболее оживлённым являлся участок между Никольскими и Спасскими воротами.

Правила продажи были регламентированы: «тягловые» торговцы имели установленное место в общем ряду и платили налоги. Их товары различались по группам и каждой отводилась собственная скамья, перемещаться на другие запрещалось. В отдельные ряды выделялись: Пирожный, Калачный, Гречневый, Медовый, Молочный, Масляный, Ветчинный, Сахарный, Орешный, Ветошный, Хрустальный и другие, отдельные для каждой группы товаров. Всего таких рядов было до 150, многие из них дали названия московским улицам и переулкам, которые впоследствии сформировались на этой территории. У Спасского моста тянулись ряды с книгами и гравюрами. Рядом с храмом Василия Блаженного торговали «стрелецкие женки и девки» — продавали румяна, белила и предметы туалета. Стрельцы пользовались своим привилегированным положением и не подчинялись правилам, которым обязали следовать «тягловых» торговцев: налогов не платили, занижали цены и не придерживались установленных мест. Так же поступали коробейники и лоточники, вопреки запретам и указам не вести торговлю их на Красной площади было всегда много. С лотков продавали квас, пироги, воблу, овощи и ягоды. В средние века Москва горела минимум восемь раз в год. После особенно сильного пожара в 1595-м были уничтожены практически все здания на Красной площади, финансовый ущерб был очень значительным. 25 июля 1570 года — состоялась самая массовая из них, когда в разгар «опричного террора» по подозрению в заговоре Иван Грозный приказал казнить больше ста бояр. С 1596 по 1598 года — были построены одно- и двухэтажные лавкичтобы уберечь торговцев и товар от новых разрушений, на месте деревянных рядов в — «каменные купеческие палаты». Они очертили восточную границу существующей площади и образовали три квартала, позднее получившие названия Верхних, Средних и Нижних торговых рядов. Одновременно между рядами был уложен первый аналог мостовой: поперёк нижнего слоя из брёвен прибивали гвоздями толстые доски. Архитектурный облик новых торговых рядов в виде одинаковых ячеек, объединённых аркадами, стал образцом торговых сооружений в России и долгое время использовался при возведении Гостиных дворов, лавок, купеческих домов и усадеб. Функции Красной площади этого периода не ограничивались только торговлей, на ней можно было найти и предложить любые возможные услуги, работу или помощь, причём для каждой отводилось отдельное пространство. В тёплое время года прямо под открытым небом работали цирюльники, у Лобного места сложилась биржа труда, где в поисках работы собирались крестьяне из пригородов, часто — с женами и детьми. Для каждой специальности — каменщиков, кузнецов, кровельщиков — предназначалась определённая стоянка. Неподалёку дежурили ломовые и легковые извозчики, в XVI—XVII веках — до двухсот человек одновременно. Во время стоянки вознице нельзя было сходить с лошади или отходить от телеги, а площадку надлежало убирать. За соблюдением порядка следили служилые съезжих дворов. Часто случались драки, когда извозчики «били и грабили самих дежурных стрельцов». У Спасских ворот собирались лишённые сана священники и «торговцы словом божьим», которые за плату совершали обряды и молитвы. Повсюду встречались юродивые и нищие, просящившие подаяния, выступали скоморохи и гусельники. Ближе к Москве-реке находились склады и дворы строительных материалов, работали плотники, столяры и грузчики. В источниках от 1634 года — приводится приговор воеводе Михаилу Шеину и окольничьему Артемию Измайлову, которым «отсекли на пожаре головы» за неудачи в Смоленской войне. Запись 1643 года — сообщает, что «октября в 22 день ходил Государь <…> ко пречистой Богородице Казанской, что на пожар». Такое имя появилось у площади в честь пожарных обозов, которые стояли на месте нынешнего Исторического музея. Подобные торговые «пожары» были также в Суздале, Великом Новгороде и Казани. Со второй половины XVII века — за площадью закрепилось название «Красная», то есть «главная». Под этим именем она фигурирует в летописях уже в середине столетия:

В XVII столетии — зародилась традиция проводить на Красной площади торжественное церковное шествие в неделю Ваий. Праздник и народные гуляния повторялись каждую весну вплоть до 1700 года. К середине XVII века — торговые ряды Китай-города и Красной площади насчитывали 680 точек, которые делились на три типа:

В 1635 году — при Михаиле Фёдоровиче на Красной площади был построен каменный Гостиный двор. Современники описывали его как «дивный и весьма преукрашенный»: кирпичи для здания исполнялись по немецкому образцу на заводе голландского мастера Рудерика Мартыса, фасады декорировали изразцами и каменной резьбой. Главные ворота украсили золотым двуглавым орлом. Средства на строительство предоставила не только казна — значительную часть внесли и купцы, владельцы постоянных торговых точек. Позже, в 1664 году — царь Алексей Михайлович повелел возвести новый Гостиный двор рядом с постройкой своего отца и издал ряд указов, регламентирующих порядок торговли на площади. Тогда горожанам было запрещено строиться поблизости от Кремлёвской стены, а лоточников и коробейников перевели на другие рынки:

Напротив лавок на Красной площади поставили изготовленные на местном дворе пушки, некоторые — под открытым небом, некоторые — в каменном шатре. Все орудия были обращены жерлами на восток — в сторону появления возможного противника. Поблизости находился «самый разгульный кабак города, называемый „Под пушками“». В 1671 году — у Лобного места отсекли голову Степану Разину, а после обоих стрелецких бунтов по несколько лет на Красной площади стояли виселицы. Конец XVII века — стал расцветом архитектурного ансамбля Красной площади. В 1681 году — царский указ запретил деревянное строительство, поэтому она стала почти полностью оформлена каменными зданиями и получила новый парадный въезд: обновлённые Воскресенские ворота с декоративным шатровым навершием и двуглавыми орлами. В 1697 году — был возведён Монетный двор, стены Кремля побелили, а к Покровскому собору пристроили два новых парадных крыльца. При Петре I в 1698 году — Красную площадь окончательно расчистили от временных прилавков и мелких построек, значительную часть торговли перенесли на другие участки Китай-города. Остаться разрешили только коробейникам, продающим товары «в разнос». В 1699 году — в северной части площади взамен прежнего деревянного построили новое каменное здание Земского приказа. Оно было оформлено в стиле европейской ратуши, фасады украшены изразцами и белокаменной резьбой. После переноса столицы в Санкт-Петербург Кремль и Красная площадь утратили роль политического центра государства. В 1704 году — по приказу Петра I на Красной площади был создан первый публичный театр — «комедийная храмина». Для него построили небольшое деревянное здание 20 саженей в длину между Спасскими и Никольскими воротами. В качестве руководителя был приглашён из Данцига немец Иоганн Куншт, который составил труппу из подьячих Посольского приказа. На сцене ставили исторические пьесы о жизни Александра Македонского, Сципиона Африканского, Тамерлана. В 1768 году — на эшафоте отбывала «поносительное зрелище» Дарья Салтыкова: прикованная к столбу, она стояла под табличкой «мучительница и душегубица». В 1786 году — по указу Екатерины II было решено расчистить Ильинку, Варварку и пространство у Лобного места: большую часть лавок снесли, а их владельцам для строительства предоставили место у Кремлёвской стены. Прежние торговые ряды «представляли ещё более фантастического разнообразия, быв составлены из лавок с противоположными товарами, одна подле другой выстроенных, по вкусу и способам владельца». Исследователи сходятся во мнении, что эта реконструкция не была успешной. Так, профессор Зеленецкий отмечает:

В 1796 году — впервые замостили деревом крупный участок площади — плац-парад, остальная территория оставалась покрыта землёй. Период конца XVIII века стал наименее значимым в истории площади, она находилась в запустении:

В XIX столетии начался период нового расцвета Красной площади. В 1804 году — на всей территории была положена первая каменная мостовая, по обе стороны от неё возвели новые торговые ряды. Прежние, которые шли вдоль Кремлёвской стены от Спасских до Никольских ворот, были разобраны в 1812-м. Тогда же снесли лавки на Спасском мосту и у Покровского собора. В 1812 году — новые ряды сильно пострадали при пожаре. Три года спустя городские власти решили провести их реконструкцию, руководителем назначили архитектора Осипа Бове. Снесли ближайший к площади ряд, который закрывал вид на Кремль, засыпали Алевизов ров и положили брусчатку. Так Красная площадь вновь обрела свои границы XVII века, но роль рынка исполнять перестала и оформилась в гармоничный архитектурный ансамбль. В 1818 году — у Верхних торговых рядов был установлен памятник Минину и Пожарскому работы архитектора Ивана Мартоса. Ампирный торговый ряд работы Бове простоял до 1880-х годов, когда начался новый этап перестройки и обновления Красной площади. К тому моменту здание торговых рядов сильно обветшало и городская управа потребовала его закрыть. Арендаторы помещений решили построить современную замену и для этого создали акционерное общество, совокупный капитал которого составил пять миллионов рублей. На закрытом архитектурном конкурсе победителем стал проект Александра Померанцева, стеклянные перекрытия которого приписываются Владимиру Шухову. Под их руководством были возведены новые Верхние торговые ряды, открытые в 1894 году. Трёхэтажное здание с башнями у центральных входов получило необычную стеклянную крышу с пролётами в 16 метров. Фасады были отделаны мрамором и песчаником охристого цвета, а прототипом для декоративных элементов послужили образцы средневековых русских храмов. Историк и основатель русской археологии Иван Забелин называл их «не просто произвольным набором форм, но весьма продуманной и прочувствованной группировкой». Новое здание получило восторженные отзывы у современников и в дальнейшем оказало значительное влияние на архитектуру торговых рядов в России. Из-за проведения строительных работ памятник Минину и Пожарскому решено было перенести в центр Красной площади. В 1874 году — снесли здание Земского приказа: в моде был русский стиль, а этот образец архитектуры петровской эпохи казался «слишком европейским». Освободившийся участок отдали под Государственный исторический музей. С 1892-го на Красной площади было проведено электрическое освещение, первые фонари установили у памятника Минину и Пожарскому. Летом 1909 года — по Красной площади был пущен трамвай: первую линию рельс проложили в виде петли от Забелинского проезда к Верхним торговым рядам, далее — к памятнику Минину и Пожарскому в центре площади и собору Василия Блаженного. Затем маршрут следовал по Васильевскому спуску на Москворецкий мост. На фотографиях начала века уже видны тонкие дорожки из асфальта, положенные прямо на булыжную мостовую. Запуск трамвая по площади вызвал общественный резонанс, среди критиков были, например, архитектор Фёдор Шехтель и художник Виктор Васнецов. Кампанию протеста возглавила графиня Прасковья Уварова. Под её руководством от имени Императорского археологического общества в Московскую управу и лично императору Николаю II и председателю Совета министров была направлена следующая жалоба:

В защиту нового транспорта выступали, например, городской голова Николай Гучков и профессор Иван Цветаев, который в то время работал над созданием Пушкинского музея. Профессор полагал, что «эпоха требует уступок» и в интересах горожан трамвай на площади необходим, однако столбы следовало бы отодвинуть ближе к Кремлёвской стене. Это компромиссное решение было достаточно быстро исполнено, уже осенью 1909 года рельсы перенесли:

ПовествованиеПосле победы Великой Октябрьской Революции

При советской власти Красная площадь стала главным идеологическим символом и центром политической жизни страны. Ещё с 01 мая 1918 года — на ней проводились многочисленные парады и демонстрации. Поначалу их характер был серьёзным и траурным, направленным на чествование памяти «погибшим за дело революции». С течением времени риторика церемоний изменилась: они стали более торжественными и стремились продемонстрировать успехи и достижения нового режима. В 1919 году — был проведён первый парад физкультурников, его принимал лично Владимир Ленин. Позднее марш стал ежегодным, число участников достигало нескольких тысяч человек, главным из них считался Иосиф Сталин. В 1919 году — на Лобном месте положили порванные кандалы как символ освобождения от «оков царизма».

В 1930 году — при подготовке к торжественному открытию каменного Мавзолея, прежнюю булыжную мостовую заменили брусчаткой из габбродолерита. Камни привезли из Ропручейского месторождения в Карелии. Блоки добывались колотым способом, поэтому каждая плитка имела неповторимый рисунок поверхности. Специально для Красной площади были изготовлены плитки уникального размера — 10×20 сантиметров в длину и 20 сантиметров в толщину, что позволяет им выдерживать нагрузку до 30 тонн. Прогнозируемый срок службы — тысяча лет. Такая же брусчатка была уложена на Баррикадной улице и Троицком мосту.

В 1930 годах — облик площади снова изменился: памятник Минину и Пожарскому перенесли к Покровскому собору, а Казанский собор и Воскресенские ворота снесли. В генеральный план властей по реконструкции Москвы входил снос всей внешней линии зданий Красной площади ради строительства здания Народного комиссариата тяжёлой промышленности СССР (НКТП). После смерти главного руководителя НКТП Григория Орджоникидзе проект свернули.

До августа 1930 года — на площади были трамвайные пути.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Дно рва при выходе на проектную отметку котлована (−10 метров) достичь не удалось. Внутренняя стена рва оказалась подобной кремлевской. Один фасад стены, обращенный внутрь рва, был гладкий и наклонный в сторону Кремля на 1,1 метра на 10 метров высоты. Другой фасад стены, обращенный в сторону Кремля, состоял из арок и был вертикальным. Подобным же образом устроены кремлевские стены. |

После завершения работ на площади брусчатку из габбродолерита перебрали и уложили на бетонное основание.

1-Мая 1975 год — Красная площадь в Москве.

1-Мая 1975 год — Красная площадь в Москве.

09 мая 1985 года. Военный парад в Москве на Красной площади.

09 мая 1985 года. Военный парад в Москве на Красной площади.

В 1987 году — на Васильевском спуске совершил посадку Матиас Руст — немецкий пилот-любитель, которому на тот момент было всего 18 лет. В День пограничных войск СССР на самолёте «Сессна-172 Скайхок» он вылетел из Хельсинки в сторону Москвы, преодолел несколько тысяч километров по территории СССР и приземлился у собора Василия Блаженного. Этот инцидент получил широкий резонанс в прессе и послужил толчком к проведению военных реформ (по мнению некоторых историков, это было спланировано врагами СССР с одобрения М.С. Горбачёвым (врагом и предателем СССР, с целью развала Армии)).

В 1990 году — ЮНЕСКО присвоило ансамблю Московского Кремля и Красной площади статус объектов всемирного наследия.

9 мая 1990 года.

9 мая 1990 года.

Как и на параде 1985 года пешая часть парада состояла из двух подчастей:

исторической и современной

исторической и современной

Историческую часть парада открыл пронос Знамени Победы, штандартов всех фронтов Великой Отечественной войны, 150 боевых знамён периода войны.

Примечательные здания и сооружения

Архитектурный ансамбль

- Государственный исторический музей

- Никольская башня

- Некрополь у Кремлёвской стены

- Сенатская башня

- Мавзолей Ленина

- Спасская башня

- Храм Василия Блаженного

- Памятник Минину и Пожарскому

- Средние торговые ряды

- Лобное место

- ГУМ

- Казанский собор

- Дом губернского правления

Литература

- Александров Ю. Н. Красная площадь. — 3-е изд. — М.: Московский рабочий, 1987. — С. 18—32. — 207 с.

- Бартенев С. П. Московский Кремль в старину и теперь. Исторический очерк кремлёвских укреплений. — М.: Синодальная типография, 1912. — Т. 1. — С. 32—78. — 290 с.

- Зеленецкий И. К. История Красной площади. — М.: Типография Московского университета, 1851. — С. 137—209. — 237 с.

- Коллектив авторов. Прогулки по Москве и её художественным и просветительным учреждениям / Под редакцией Н. А. Гейнике, Н. С. Елагина, Е. А. Ефимовой, И. И. Шитца. — Москва: М. и С. Сабашниковых, 1917. — С. 21—23. — 716 с.

- Кудряшов К. В., Яновский А. М. Москва в далёком прошлом. Очерки городской жизни, быта и нравов Москвы XVI-XVII веков / под ред. Д. В. Дягилева. — М.: Московский рабочий, 1962. — С. 19—217. — 395 с.

- Либсон В. Я., Домшлак М. И., Аренкова Ю. И. и др. Кремль. Китай-город. Центральные площади // Памятники архитектуры Москвы. — М.: Искусство, 1983. — С. 387—398. — 504 с. — 25 000 экз.

- Рябчиков Е. И., Абрамов А. С., Романовский И. С. Красная площадь. — М.: Московский рабочий, 1980. — С. 88.

- Сто военных парадов / Под ред. ген.-полк. К. С. Грушевого. — М.: Воениздат, 1974. — 264, [96] с. — 50 000 экз. (в пер., суперобл.) (О военных парадах на Красной площади с 1918 до 1972 года)

- Бродский Б. И. Сокровища Москвы. — Изобразительное искусство, 1990. — С. 106. — 376 с. — ISBN 5-85200-163-5.

Общественный транспорт до площади

- Трамваи: ;

- Автобусы:

- Троллейбусы: ,

- Метро «» Кировско-Фрунзенской линии и «» Кольцевой линии.

Материалы

Орлов Г.В. «Красная площадь — Площадь в центре Москвы (XVII век— 25.12.1991)» — (повествование 26.01.2022).

Источник

http://ussr-cccp.moy.su/index/geografija_sssr/0-37

Источник: https://ussr-cccp.moy.su/index/geografija_sssr/0-37

| Всего комментариев: 0 | |

Вход на сайт |

|---|

Поиск |

|---|